IL VOLO DI UNA BAMBINA CHIAMATA ARI

IL VOLO DI UNA BAMBINA

CHIAMATA ARI

PEFAZIONE, ANTEFATTO ED INTENZIONI CON PIANO DELL'OPERA

Oggi è il 30 dicembre 2012. sono le 14 e 07

Avevo prenotato un posto in prima fila per la fine del mondo prevista da un sacco di ' visionari ', anche antichissimi, per il 21-12-2012 ma evidentemente questo evento da me e da altri tanto atteso ed auspicato, non si è svolto.

Stamattina, veramente era quasi mezzogiorno quando sono riuscita a scuotermi dal mio torpore, che sonno non è ma neppure veglia, e mi sono trovata ancora una volta con una lunga giornata davanti a me, e probabilmente una lunga vita.

Non ho voglia di nulla e di nessuno.

Né di parlare né di vedere nulla e nessuno.

Ho una tristezza infinita dentro ed il dolore del mio corpo spezzato che mi rode e mi morde, come fa da tanto, troppo tempo, ventiquattrore su ventiquattro.

I pensieri suicidi sono costanti e ricorrenti, sono veramente l'unico mio desiderio.

Ma a contrapporsi hanno due potenti forze.

La prima è sapere che con il gesto estremo della rinuncia alla mia vita molti soffrirebbero e questo ancora mi dispiace.

È evidente che non sono ancora arrivata a quel punto, dove sono arrivata dieci volte nel corso della mia vita, in cui non mi dispiace più assolutamente di nulla.

La seconda forza sono proprio i dieci tentativi falliti che ho lasciato dietro di me.

Per raccontarvi il tutto, trascrivo qui una lettera che scrissi l'anno scorso alla donna che amavo ed ancora, ahimè, amo e che mi aveva accusato, come d'altronde molti altri prima e dopo di lei, di aver messo in scena ognuno di quei tentativi con due precisi intenti.

Il primo era creare una storia di pazzia alle mie spalle e quindi avere la pensione di invalidità..... e oggi penso sorridendo che basterebbe un pensiero del genere per essere dichiarati irrimediabilmente e definitivamente pazzi!

Il secondo motivo è quello di attirare l'attenzione su di me e ricattare chi, di volta in volta, si voleva allontanare da me interrompendo la relazione amorosa, costringendolo quindi a ritornare sui suoi passi..... ed anche questo è un motivo di gran lunga più folle dei tentativi di suicidio in se stessi!!!

Sicuramente se una persona arriva a farsi così tanto male con un intento del genere non ha più nessuna rotella che gira per il verso giusto.

No, io volevo ASSOLUTAMENTE MORIRE.

Ma non ci sono riuscita ed in modo davvero incredibile.

Quindi le scrissi questa lettera per cercare di spiegarle cosa c'era nella mia mente.

Febbraio 2012

Mi hai detto: "Quando uno vuole morire sa come e cosa fare e non si fa ricoverare in ospedale."

Rispondo....

Quando una persona decide di togliersi la vita, in quel momento è ancora viva.

È un morto che pensa, che cammina.... ma è ancora vivo.

La paura è un sentimento atavico, che ti resta nella carne: anche quando hai abbattuto l'ultima barriera, lei è ancora lì.

Quando decidi di ucciderti vedi tutto nella tua mente:

Vedi il tuo corpo esanime. Chi lo troverà, o almeno chi pensi lo potrà fare. Vedi i congiunti che piangono. Il funerale solitario. Senti nella testa i pensieri di tutti. Sai cosa c'è stato tra te e coloro che ti hanno abbandonato. Sai cosa proveranno quando si troveranno di fronte alla tua morte. Sai benissimo che oltre a punire te stessa stai punendo anche loro.... ed in parte ti togli la vita proprio per quello. Solo in parte, ma anche quello è uno dei motivi per i quali arrivi a fare quel gesto.

Eccetto forse per chi si toglie la vita in un gesto di follia immemore e allora non ha pensieri, almeno.... non credo, non lo so, perchè a me non è mai successo, io ho solo un vuoto che grida. Poi c'è anche chi si toglie la vita per i sensi di colpa, che è ancora tutta un'altra cosa..... ma non è il mio caso.

Sembra impossibile ma ci siano cose di cui anche uno che sta per suicidasi ha paura, ma è così.

Nei giorni, o mesi, durante i quali tu pensi al tuo gesto, passi in rassegna i vari modi possibili.

Ma ci sono cose che non puoi fare....

Gettarti da un ponte, per esempio.

A parte il fatto che ci sono persone che sopravvivono a cadute da grandi altezze..... ho conosciuto una ragazza che si era buttata dall'ottavo piano.

Era tutta storta e distrutta, sfigurata in viso, zoppa, deforme, ma viva e camminava pure! Ottavo piano..... che dici, sono pochi per morire, otto piani sul cemento?

Ebbene, io di quello ho paura.

Da ragazzina mi buttai per un tuffo da circa otto metri di altezza. Quegli otto metri furono infiniti. Li risento ancora tutti dentro di me. Avevo sedici anni, ne sono passati quaranta.

Ma li sento ancora. Quando toccai il pelo dell'acqua il dolore fu molto grande, deflagrante. Non mi ferii nè altro, solo perchè sono molto forte. Ci sono persone che hanno perso la vita per cose così. Io non mi feci nulla, ma non potrei mai più gettarmi volutamente da una certa altezza, almeno non in condizioni di facoltà mentale.

Una corda attorno al collo e poi giù.

Anche a quello ci sono persone che sono sopravvissute.

Ma passi due o tre minuti in agonia se non ti si spezza l'osso del collo immediatamente.

E con la fortuna che ho io, di sicuro non si spezzerebbe.

Due tre minuti di agonia. Senz'aria....

Sempre da ragazzina una volta rischiai di annegare: mi ero immersa in apnea ed ero entrata tra gli scogli sott'acqua. Incontrai una piccola caverna sommersa e mi ci infilai dentro. Poi cercai di tornare indietro ma per un lungo attimo non riuscii ad orizzontarmi. Infine, con un ultimo guizzo, cambiai direzione e ritrovai la via per uscire. Rimasi sotto quasi due minuti. Me lo dissero gli amici terrorizzati che mi videro finalmente riemergere. Ero allenata allora, un minuto e trenta secondi era un'apnea normale per me... Quella volta uscii sul pelo dell'acqua all'ultimo secondo possibile. Ancora pochissimo ed avrei aperto la bocca, avevo la maschera, ed avrei respirato acqua. Perché ci sono movimenti in cui, alla fine, non puoi evitare di farlo.

Infatti chi muore annegato ha i polmoni pieni d'acqua. L'ultimo disperato gesto del corpo è cercare di respirare e così respiri l'acqua nella quale sei immerso.

Quei trenta quaranta secondi che passai senza ossigeno, li ho impressi indelebilmente nella carne anche quelli.

Non posso pensare di affrontare due tre minuti di quella agonia, appesa ad una corda, non posso pensare al mio viso livido e sfigurato dopo la morte.

Ci sono cose di cui anche un suicida ha paura.

Un revolver.

A parte il fatto che che bisogna procurarselo e senza soldi non è poi così facile....

A parte che ci sono moltissime persone sopravvissute a colpi di pistola.....

Una volta tenni in mano il revolver di Antonio, il mio secondo marito, era freddo, gelido, quel metallo, ma era incandescente nelle mie mani!

Così pesante che non riuscivo a sostenerlo, pure se pesava meno di mezzo chilo ed io ne sollevavo facilmente cinquanta a quei tempi.

Lo riposi e lo obbligai a nasconderlo, smontato. Poi glielo feci riportare a casa dei suoi genitori. Io e quell'arma non potavamo vivere sotto lo stesso tetto, sentivo la sua presenza, nel fondo dell'armadio dove era stato riposto, m'inseguiva, sentivo il suo freddo peso nelle mie mani.

Non potrei sparami, mai. Chissà, forse un retaggio delle mie vite precedenti, può anche essere.

Ho sempre scelto due modi.

Le pillole, perchè ti addormenti. e te ne vai. Una morte dolce. Voglio morire per smettere di soffrire, non per soffrire di più! Cerco la pace a questa agonia che ho dentro.

Ma non è mai stato così, anzi, in due occasioni ho avuto delle convulsioni tremende, non le auguro al peggiore dei miei nemici!

Soprattutto l'ultima volta, quella di ottobre duemilaotto.

12 ore di convulsioni, che sono immemori a livello conscio, a parte le prime, ma che il mio corpo ha registrato e ricorda.

Quella volta ingerii 850 pillole, non le ho contate io, mi è stato detto dopo, le hanno contate loro, dalle scatole vuote.

Più di trecento erano di Gardenale.

Quando entrai in coma, dodici ore dopo, e dico: dodici ore di convulsioni e poi il coma!!! Proprio allora, o forse qualche ora dopo, perchè non si erano accorti del mio stato e credevano che finalmente dormissi.... mi avevano ulteriormente sedato, dopo avermi tenuta legata al letto di costrizione per dodici ore, aggiungendo il sedativo al Gardenal!! Solo quando Ale, cercando il mio telefono, salì nella stanzetta in soffitta dove avevo ingoiato le pillole, trovò la montagna di scatole vuote, le mise in una busta e le portò a quei beduini, che non mi avevano fatto neppure un tossicologico dando per scontato che fossi semplicemente fuori di me per isteria e non per le convulsioni.... solo allora si accorsero che ero in coma!!

Nessuno sopravvive. Lo dissero chiaramente che era impossibile! Quando mi fecero la lavanda gastrica, era già passato troppo tempo, circa quattordici/quindici ore, e lo stomaco era vuoto, i medicinali tutti in circolo..... sei giorni di coma.

Eppure sono sopravvissuta.

Sono entrata nella morte, l'ho vissuta, la ricordo e l'ho descritta. Per tutti i sei giorni di coma, ho sorriso. Chiedilo ad Ale o a Maietta, che si sono alternate al mio capezzale.

Mi sono svegliata sorridendo.

Nessuno sopravvive, io si.

Mi hanno rimandato di qua.

Il taglio delle vene.

Quello lo posso fare.

É un dolore che fa bene in quel momento!

La prima volta ero stata ricoverata in psichiatria nel 2001 e non avevo lo strumento adatto. Usai uno specchio rotto. Ma mi trovarono gli infermieri che non avevo ancora finito il taglio e mi ferii soltanto.

Precedentemente avevo ingerito anche degli psicofarmaci, non ero pratica e pensai di averne presi molti, mentre non furano sufficienti. Quella volta il mio fu un tentativo confuso, stavo male, ero sotto l'effetto di psicofarmaci e all'inizio delle cure, quindi non capivo un granché. Volevo semplicemente morire, ma non sapevo cosa stavo in effetti facendo.

Le volte successive invece ero completamente lucida.

La seconda volta è narrata nel mio libro "Io non sono di qui".

Ma anche lì una telefonata di Dana allertò il proprietario del campeggio, che chiamò i soccorsi.

Il dissanguamento, che per la maggior parte delle persone sarebbe stato più che fatale, per me non era ancora terminato. Sono troppo forte.

La terza volta la stessa cosa, mi trovò la direttrice del centro di accoglienza e mi raccontarono che il letto era completamente intriso di sangue.... ma neppure quella volta mi fu dato di morire. Passò tutta la notte prima che mi trovassero. Mi tagliai le vene all'una e mi trovarono alle otto passate di quel mattino.

Ricordo le lacrime della direttrice quando, qualche giorno dopo, forse due, me la trovai di fianco al letto, mentre ero ancora semincosciente. Per il resto non ricordo nient'altro che la fase attiva del taglio, effettuato all'inizio nel lavandino del bagno e alla fine nel mio letto, per poi avvolgermi negli asciugamani.

Anche quelle due volte non avrei dovuto sopravvivere, nessuno sopravvive a cose simili...... io si!

Ho visto molti animali morire col veleno per i topi.

Non c'è nulla da fare!! E' un veleno che non perdona, quando sono passate sei ore dall'ingestione non c'è più nulla che si possa fare, perchè il sangue si decoagula e si creano emorragie interne inarrestabili.

Ricordo l'autopsia su un cane, fatta nella clinica veterinaria dove facevo assistenza quando studiavo e avevo ventun anni.

Aprimmo l'addome di quel povero cucciolo di pastore tedesco.

Lo feci io: m'insegnavano ad usare il bisturi su animali già morti.

Fui inondata dal sangue che quel povero animale aveva accumulato nella cavità addominale, era stato curato per due giorni, ma morì lo stesso.

Quel tre aprile 2011 io feci il conteggio su internet della mia dose letale. Una proporzione fra i grammi di veleno per i dieci chili della povera bestia e me, risultato: una dose di trecento grammi di quei granuli doveva essere più che sufficente.

Io ne ho ingerito cinquecento..... per sicurezza.

Ci ho messo sei ore per farlo.....più o meno... ci sono i miei scritti che lo raccontano, basta rileggerli. Molte ore, comunque. Ho cominciato dopo le due del pomeriggio.. più o meno.

Anche di questo non sono sicura, se le due, l'una o le tre.... lì attorno, non sono certo momenti in cui guardi l'ora.

Primo pomeriggio insomma ed Ale è arrivata all'una di notte, più il tempo che arrivasse l'ambulanza e giungesse all'ospedale, ho rifiutato anche il comune sale, non ho preso neppure un bicchier d'acqua, neppure un'iniezione... per tre giorni.

Non è successo nulla.

Non sono neppure andata in coma.

Nulla di nulla.

Allora ho accettato la vitamina kappa, perchè, nel frattempo, ero uscita dal trip suicida e il pensiero di te e le lacrime di chi mi stava intorno mi hanno spinta a farlo.

Così mi hanno sedato e fatto la lavanda gastrica, come se servisse dopo 3 giorni, la dottoressa della rianimazione non voleva neppure farla, disse: "è troppo tardi."

Ma lo psichiatra le rispose: "fai il tuo lavoro."

Non riuscii ad ingerire il tubo e così mi sedarono.

Lo stomaco era vuoto, e per forza!! erano passati tre giorni!!

Quando cominciai ad espellere quella roba le feci erano blu e per diversi giorni restarono di quel colore.

Nessuno sopravvive. Io si!

Perché sono andata in ospedale?

Ricordo la voce del proprietario del campeggio, quando mi trovò: "oh, mio dio, no....."

Anche allora ero incosciente, ma sentivo.

Non so come sia possibile, ma è così.

Ricordo il viso di pietra di mia figlia quando chiamò l'ambulanza, la prima volta, nel 2001.

Ricordo il viso di Monica quando mi trovò nel letto tra urine e vomito, la volta delle 350 pillole, maggio 2008, tra il primo taglio delle vene, agosto 2007 e il secondo, agosto 2008.

Anche quella volta lo feci di notte. Bevvi del vino per ingerire le pillole, psicofarmaci potenti, compreso parecchioTavor.

Me lo prescrivevano ma io non lo assumevo. C'erano anche En e Rivotril. Farmaci letali: di En ne ingerii tre bottigliette. Più le pillole e il vino, che dovrebbe essere incompatibile con quei farmaci. Forse l'aver vomitato mi salvò, ma che ne so...

Quando ingerii il veleno per topi non volevo che i vicini mi trovassero e mi avrebbero trovato loro.

Secondo le mie previsioni sarei andata in coma nel giro di un paio d'ore e quando chiamai Ale già cominciavo già a sentirmi male. Non volevo traumatizzare delle altre persone innocenti e poi c'era Gine..... Ricordai Jerome che abbaiava e non voleva far entrare i soccorsi quando mi tagliai le vene in campeggio, poi arrivò una bambina della quale era amico, lo fece uscire e lo legò. Lui abbaiava ed era così furioso e il proprietario del campeggio mi disse di aver pensato d'abbatterlo.

Non volevo che Gine soffrisse, non lo merita.

Così ho pensato di andare a morire dignitosamente in un letto d'ospedale, senza sconvolgere nessun altro.

Non lo credi? Fai tu.

Nessuno sopravvive, ma io si.

Perché???

E che ne so, cazzo.

Che ne so.

Dio solo lo sa se vorrei essere finalmente morta.

Ecco, più o meno i pensieri che compongono questa seconda potente forza che mi separa dal suicidio sono questi: come farlo senza soffrire troppo e come riuscire a morire, sapendo di aver messo in atto azioni oltre il limite ultimo ed estremo per lo standard di un essere umano senza essere morta!!

Mi dico che può accadere ancora?

Non posso più affrontare altri ricoveri in psichiatria o altre sofferenze inutili.

Mi chiedo perché.

Mi chiedo cosa, Dio, la vita, il destino, vogliano da me.

Stamattina ho pensato al primo comandamento:

Io sono il signore, Dio tuo. Non avrai altro Dio all'infuori di me.

Non ho mai rispettato questo comandamento e non mi basta essere certa della sua presenza per essere felice.

Le donne e gli uomini che ho amato sono stati per me, volta dopo volta, il mio Dio.

In altri casi il mio Dio è stata la mia mente, la mia intelligenza.

Alle volte mi dico che forse è proprio questo che devo imparare: ad avere come unico Dio quello che mi sta imponendo la vita, in ogni modo, anche contro la mia volontà.

Ma i giorni sono lunghissimi.

Il dolore del mio corpo spezzato è forte e continuo.

Il tormento esteso.

Il dolore della mia mente sovreccitata, immenso.

Il senso di vuoto e di solitudine, spaventoso.

Il nonsense della mia esistenza, totale.

Ma, sopra a tutto c'è il dolore per questa donna, che amo così teneramente, come una figlia, e che mi odia così tanto per quello che le ho fatto.... è devastante. E lo sento dentro di me.

L'ho scritto e lo riscrivo:

è una spada rovente che rovista eternamente nelle mie viscere.

Ora quella voce mentale, quel maestro interiore che mi obbliga a fare le cose, mi sta dicendo da mesi, o forse da sempre, che devo redigere questa mia autobiografia.

Ho appena terminato di scriverne uno stringato riassunto, che comunque è venuto lunghissimo, e l'ho intitolato:

UNA BAMBINA CHIAMATA ARI.

Avevo già iniziato questo lavoro a marzo di quest'anno in una parziale stesura intitolata

"IL VOLO DI ARI", poi interrotta per problemi vari con le persone di cui parlo e che hanno fatto parte integrante della mia vita, almeno dal mio punto di vista!!

Si arrabbiano con me per quello che scrivo, nonostante io stia usando un nome d'arte diverso dal mio ed abbia cambiato anche i loro nomi per mantenerle nell'anonimato......

Oggi ho deciso: comincio una stesura totale di quanto da me scritto in prosa e lo unirò seguendo l'ordine cronologico dello svolgimento dei fatti che narro.

Il risultato sarà un libro poderoso, perché conterrà tutto quanto da me scritto, anche i libri già pubblicati o qui resi pubblici.

Aggiungerò anche altro.... tutto quello che mi verrà in mente man mano!

Perchè??

Così, per avere qualcosa da fare, o forse per obbedire a questa tirannica voce interiore, o per allontanare da me progetti suicidi... o solo perchè è la mia vita!

Così dò inizio a questa opera che intitolo:

IL VOLO DI UNA BAMBINA

CHIAMATA ARI

Ma ho bisogno di un pubblico che mi legga.

Se ti piace leggere ed hai letto qualcosa di me, questa è l'occasione per leggere tutta la mia prosa in un colpo solo.

Se hai già letto tutto o buona parte, ricomincia.

Le riletture sono sempre foriere di nuove suggestioni ed illuminazioni.

Grazie se lo farai e se non lo vuoi fare che ci fai qui?

Io scrivo per te.

Mi sto chiedendo se in questo momento sei tu, il mio Dio.

Credo di no. Non mi dà felicità scrivere, anzi, è un compito, un obbligo tormentoso e tormentato.

Ma comunque scrivo per te.

29 novembre 2014

mi accorgo, tornando qui dopo molto tempo, che ho lasciato questa mia opera incompiuta, così, sospesa a metà di un capitolo..

ma, da allora, non sono stata più in grado di portarla avanti..

per terminare questa mia autobiografia, o almeno arrivare fino al 2012, quando avrete finito di leggere qui, andata all'autobiografia breve, ' UNA BAMBINA CHIAMATA ARI ' cercate il momento in cui mi sono interrotta e continuate lì..

so, o almeno credo, che, prima o poi, terminerò questa opera.. ma quel tempo non è ancora giunto..

e di questo vi chiedo di scusarmi...

vi abbraccio con gratitudine ed affetto....

CAPITOLO PRIMO

Si comincia

Oggi è il 31 dicembre 2012.

A 57 anni 10 mesi e 30 giorni dall'inizio di questo mio viaggio mortale, vedo ormai delineato, e quasi del tutto scritto, il racconto della mia vita, questo volo di un angelo che nulla e nessuno ha saputo sporcare o spezzare.

Questo angelo che non sono io, Ari, ma che è dentro di me e che si è vestito di questo sfortunato e doloroso karma umano per spezzare le sue catene, espandendo questa energia di rinnovamento in ogni direzione, temporale, spaziale e dinamica.

Sento che devo fare questo.

Lo sento e lo so da sempre, sin da bambina, quando, ancora alle elementari comprai un quaderno a righe e scrissi un titolo: "Le avventure di Lucky, cucciolo coraggioso."

Non scrissi altro, ma sentivo, sapevo che quel libro lo avrei dovuto completare.

E sapevo anche che quel cucciolo coraggioso e sfortunato ero io.

In questa mia autobiografia racconterò quanto mi successe, cercando di ritrovare la me stessa di ognuna di quelle avventure e lo farò come se lo stessi raccontando ad un fantomatico ascoltatore, rivolgendomi a lui in prima persona.

Ma questo è un lui cumulativo di maschile e femminile.

Un termine che non esiste mentre invece bisognerebbe inventarlo. Alcune lingue hanno il neutro, ma per far riferimento ad animali e cose... anche qui io ho qualcosa da eccepire: un animale non è una cosa e anche se sono fermamente convinta che pure le cose possiedano un'anima ed abbiano un loro modo di comunicare con noi, per gli animali è diverso: sono esseri superiori a noi, connessi con l'Uno in maniera totale e diretta, mentre noi abbiamo il peso di una mente affogata nelle illusioni da dover superare, prima di poter giungere a questa fusione.

Quindi vedo la necessità di coniare un termine che indichi lui e lei. Ci penserò su e cercherò di trovarlo.

Tornando al discorso sulla mia autobiografia, dato che alcune pagine sono già state scritte e non serve che aggiunga altro, le integrerò qui, indicando la fonte dei miei vari scritti da cui le ho tratte.

Infatti comincio questo mio lavoro con l'antefatto del mio romanzo–diario "Io non sono di qui."

Questo scritto è stato composto nel maggio 2007, nella mia roulotte, quando Dana mi disse che non mi amava perchè amava Elisa, ma che avrebbe accettato di continuare a fare l'amore con me...... direi che si adatta quasi perfettamente alla mia situazione odierna.

A distanza di cinque anni e mezzo mi trovo ad un punto della mia vita assai simile.

Anche se diverse differenze esistono: ora so chi sono e cosa sono venuta a fare qui. Allora non sapevo dell'esistenza di questo angelo dentro di me e inoltre so per certo di aver concluso il mio percorso riguardante i rapporti di coppia.

Ho imparato a stare da sola.

Ho imparato la differenza tra il sesso e l'amore.

Ho imparato a scegliere quello che voglio veramente e non ad accontentarmi.

Inoltre so che mi resta solo il compito di darne testimonianza.

CAPITOLO SECONDO

Lo specchio opaco

Solo attraversando il più intenso dei dolori, la peggiore delle paure, il più profondo sconcerto, la più acuta disillusione, si arriva veramente al fondo di sé, ci si spoglia di tutte le maschere e si resta nudi come bambini, puliti come coloro che non esistono e che non possiedono niente, puri come chi non ambisce a nulla, nuovi come chi non sente il desiderio di ricominciare, tranquilli come chi non deve aspettare.

Molte volte ho ripreso da capo la mia vita senza accorgermi che, in effetti, il mutamento che apportavo era solo un cambiarsi d’abito e mi sono accostata alle mie speranze e ai miei sogni con la certezza che li avrei raggiunti, che ce l’avrei fatta, che sarebbe stata la volta buona.

Ma regolarmente ogni volta mi sono infranta su completi disastri e fallimenti.

Io non so capire gli altri e non so farmi capire dagli altri.

Ho sempre avuto un forte bisogno di conferme dalle persone che mi sono state intorno, necessità di apprezzamenti, di riconoscimenti, come se tutte le mie azioni non avessero valore in quanto tali, ma solo agli occhi degli altri.

Sono sempre andata incontro alle persone che via via ho conosciuto, sempre affamata del consenso altrui, sempre condizionata dall’attenzione che gli altri erano disposti a concedermi.

Per questo motivo mi sono trasformata in una persona dal carattere accondiscendente, tranquillo e refrattario ai litigi, ma la mia tensione interiore, la mia profonda insicurezza, il non vedermi e il non conoscermi se non riflessa negli occhi di qualcun altro, ha finito per rendermi troppo esigente.

La mia totale disponibilità, la mia totale abnegazione in tutto quello che ho affrontato – lavoro, relazioni interpersonali, amicizie, legami sentimentali e sessuali – diventava così difficile da contraccambiare che, dopo un certo lasso di tempo, ognuno si è allontanato da me, in apparenza non per colpa mia, sempre senza accuse precise, senza litigi: così, solo per il fatto che ero insostenibile.

Io non so camminare sulle mie gambe, non so stare da sola.

Se non ho una persona alla quale pensare, se non ho qualcuno a cui scrivere poesie, se non ho qualcuno da aspettare, io non mi sento viva.

Oggi io ho rotto i rapporti con il genere umano.

Non chiederò più amore a nessuno. Non mi aspetterò più di essere cercata, compresa, capita, apprezzata, amata, perché io non rappresento nulla di tutto ciò.

Questo è il mio karma.

Oggi lo vedo chiaramente e lo accetto.

Non desidero più morire. Desidero vivere così, da sola come in effetti sono, facendomi compagnia, senza aspettare niente, senza dare niente.

Così non mi sentirò più incompresa e rifiutata.

Non coinvolgerò più nessuno nella mia vita, non deluderò e non asfissierò più nessuno.

Scruterò nella mia mente, scoprirò quello che c’è dentro.

Capirò quello che sono, quello che faccio e cosa devo aspettarmi dai miei comportamenti.

Se poi qualcuno richiederà qualche cosa da me, se riuscirò, gliela darò: qualche pensiero, qualche illuminazione, affetto e amore fisico per Dana.

Ma non c’è null’altro dentro di me se non la certezza che comunque questo mio essere ha un senso, - anche se non lo vedo e non lo capisco - e la certezza che la mia preghiera di protezione per le persone che mi stanno accanto ha un valore, ha un’effettiva necessità, perché io ho la capacità di assorbire il dolore degli altri, ho la capacità di trasmettere energia positiva.

Questo farò, ma null’altro, per il momento, finché la luce non avrà scostato le cortine del buio che mi avvolge, buio nel quale cerco una certezza.

Avendo elargito tutto sempre a tutti senza ricavarne mai niente di positivo, avendo cercato e offerto tantissimo amore senza mai essere ricambiata e senza che nessuno si sia sentito amato da me, senza che nessuno sia stato felice grazie a me, ora vedo: quello che devo fare è stare con me, non dare nulla, non chiedere nulla, non aspettarmi nulla da nessuno, vivere del sole che splende, della pioggia che cade, della terra che produce i suoi frutti, delle parole che mi sgorgano da dentro, del senso di appartenenza a un genere che non capisco ma del quale occasionalmente faccio parte, aspettando senza desiderarlo l’ultimo giorno della mia vita.

Non devo desiderare più nulla, non devo avere più bisogno di nulla e, come sono veramente riuscita a fare, non devo avere più nulla e più nessuno, affermando comunque che la mia vita ha un valore.

Sono l’espressione di una legge infinitamente saggia che in me trova un senso e una necessità e per questo semplicemente vivrò, come specchio di una mente sconvolta che afferma la sua unica verità…

PARTE PRIMA

La mia infanzia

CAPITOLO TERZO

Grida di vita e di morte Mia madre e Balena Quattrocchi

Sono nata il primo febbraio 1955 in via Natale dell'Amore.

Il mio vero nome conserva le stesse prime tre lettere iniziali del nome che ho scelto come nome d'arte, lettere che sono: Ari Ama.

Un nome, un programma..

- ciò che segue è tratto dalla seconda stesura di Io non sono di qui -

Non saper amare, non poter amare, non riuscire ad amare…

Il mio cuore: pensieri chiusi come un guscio, in una nuvola nera, in una nebbia densa che impastoia le parole.

I gesti si cristallizzano, la mano non si tende, il sorriso non nasce.

La carezza ritorna nella tasca sempre chiusa e quegli occhi che aspettano sono laghi di attesa, profondi e scuri.

Quelle labbra appena sfiorate sono archi tesi senza frecce.

Quel riso che non sgorga dalla gola è l’aborto di tutta la musica dell’universo.

Non saper amare è un buco nero.

Risucchia e inaridisce tutto dentro, prosciuga e indurisce tutto fuori.

Mia madre…

Ricordo la casa dove sono nata.

Avevo tre anni quando l’hanno demolita per costruirvi sopra e per volontà di mio padre, - ahimè -, un orrendo condomino di sette piani, nel quale ancora vivono mia madre e mio fratello con la

moglie.

Ma allora la speculazione edilizia era appena cominciata e, invece che una terrificante piaga dell’umanità, sembrava, come sempre accade al sorgere delle cose malvagie, una meravigliosa

possibilità di migliorare notevolmente il tenore di vita della gente comune.

Era una casa ottocentesca, a due piani, con la facciata di mattoni a vista, che correva con la lunghezza di due comuni caseggiati lungo una via di Imola appena fuori dalle mura del centro

storico.

Ricordo il portone d’ingresso di legno scuro con la volta e l’inferriata alla sommità, come usava allora.

L’androne era lungo e ombroso. A destra correvano le scale per il piano superiore. In fondo c’era un’ampia cucina non troppo luminosa, con il camino in un angolo e una finestra vicino all’acquaio

di granito, il tavolo centrale con le sedie impagliate e la credenza laccata color crema coi pomelli di vetro, sull’altra parete.

Vicino alla porta della cucina c’era quella che scendeva in cantina.

Per un scala stretta e ripida si accedeva a uno stanzone di due o tre vani, poco illuminati. Il pavimento era di terra battuta e le pareti di mattoni ricoperti di un graticcio di piccole e fini

canne per mascherare le fioriture del salmastro e dell’umidità.

Nella polvere erano adagiati e abbandonati materiali vari, tra i quali damigiane, bottiglie di vino, cassette da frutta e tutta una popolazione di ombre alle quali io non ho mai attribuito una

definitiva appartenenza, ma che erano vive e pulsanti, pur nel sonno della dimenticanza.

Erano creature sottilmente minacciose, anche se parzialmente addomesticate dalla protezione famigliare.

Erano odori e suoni attutiti provenienti dal passato.

Io scendevo di nascosto, col cuore in gola, per prendere bottiglie nelle quali stipare petali di rosa da far macerare nell’acqua con l’aiuto di un ago da calza rubato alla mamma e creare così la

mia personale e originalissima «acqua di rose».

Oppure staccavo dalle pareti qualche pezzetto di quel canniccio per poi salire alla finestra del bagno e soffiare via bolle di sapone, diafane e coloratissime, fragili e piene di fantasie,

attingendo acqua e detersivo per i piatti da un bicchiere che mamma mi aveva finalmente preparato, cedendo alle mie estenuanti insistenze.

L’odore della cantina mi avvolgeva come un mantello, quando aprivo la porta, ed era come se mi attirasse e mi respingesse insieme.

Era un odore vinoso e polveroso, acre di muffe e di salnitro, di terra umida e di ferraglia in disfacimento. Era l’odore di qualche topo e del nostro gatto, Giacomino.

Era qualcosa nel quale immergersi un attimo per poi scappare via, con la sensazione di aver vinto una sfida, assaporando nuovamente il profumo dell’aria fresca.

Una sfida che mi affascinava nonostante la paura provata nel lanciarla.

Io avevo un sacro terrore del buio e ho continuato a soffrirne fino all’età di ventitre o ventiquattro anni.

Ma la voce del buio mi chiamava e io mi avvicinavo a lei come attratta dal canto della mia sirena interiore.

Una volta ottenuto quello che cercavo, chiudevo trionfante e ancora allarmata la porta dietro di me e tornavo nella mia casa, quella che non

aveva sottofondi oscuri e retroscena paurosi.

Correvo allora con la canna e il bicchiere di saponata alla finestra del bagno, che si trovava nel pianerottolo, tra le due rampe di scale.

Il bagno era stato costruito in un secondo tempo ed era esterno alla casa, adiacente solo con la parete sulla quale era stato ricavato l’ingresso. C’era un piccolo sgabello tra il lavabo e la

tazza del water e io lo spostavo sotto l’orlo della finestra usandolo come piedistallo per poter far scendere le bolle e poi guardarle volteggiare lentamente e voluttuosamente verso il

basso.

Qualcuna si accendeva di un ultimo sfavillio e poi, come gonfiata dall’espansione interna del suo essere, scoppiava in uno spruzzo di goccioline.

Altre, invece, mollemente adagiate nell’aria che le corteggiava, rubavano dolci e cangianti ricordi di un arcobaleno visto chissà dove e chissà quando e si posavano sulle superfici che al piano

sottostante le accoglievano: il terreno, le foglie di una rosa, la ghiaia della corte, il ramo di un arbusto o il fiore dell’aiuola di trifoglio lilla che correva per tutto il giardino.

E dove si posava, esitava un attimo più o meno lungo, decorando l’oggetto che l’aveva accolta della sua lucida meraviglia e poi scoppiava, lasciando l’impronta di sé, che lo rendeva ancora per

qualche tempo più vivo e colorato, come se la sua essenza durasse ancora un po’ dopo la sua dissoluzione.

La mia camera da letto era invece al piano superiore, vicina a quella dei miei e di mio fratello.

Quelle stanze io non le ricordo, ma sento ancora la voce dei miei che a letto parlavano tra loro prima di dormire, mentre io ancora non cedevo al sonno e, come un fantasma, riecheggia il colore

rosa antico di una coperta matrimoniale e il bagliore un poco polveroso di un lampadario di vetro soffiato color giallo scuro e rosa, con foglioline e arzigogoli di metallo.

Nella mia camera c’era un’étagère di legno scuro.

Mi ha accompagnato nei miei spostamenti fino a non so più quale trasloco, per essere poi alla fine sacrificata all’immondizia quando ormai l’età era così avanzata che non era più proponibile

alcun tentativo di restauro.

Il nome le dava una pompa che non aveva, dato che era una piccola mensola a tre ripiani, con ciascuna delle spalliere formata da tre listarelle di legno in scala triangolare, ma raccoglieva i

miei pochi giocattoli e alcune cianfrusaglie: i miei tesori.

Così, nella mia accesa fantasia infantile, l'étagère appariva un mobile da re.

Sul lettino a una piazza, poi, c’era la cosa che mi piaceva di più della mia camera: la sopracoperta di cotone grosso e un po’ ruvido, con stampati tutti i personaggi della fiaba Bambi di Walt

Disney.

Assieme all’allegro cerbiatto, con le belle macchie bianche sul dorso fulvo acceso, c’erano la madre non ancora morta, il coniglietto e le farfalle, nascosti nella vegetazione di un bosco

luminoso e fiorito, del quale io percorrevo col dito i sentieri segreti e rubavo suoni e odori, così che i miei viaggi immaginari trovavano sempre nuovi itinerari fino a che il sonno non mi

vinceva e non mi rapiva per i corridoi dei miei sogni.

Una mattina mi svegliai e chiamai la mamma, ma la casa era silenziosa e nessuno mi rispondeva.

La luce filtrava già dalle finestre, il giorno era sorto da un pezzo, ma nessuno rispondeva al mio richiamo, che diventò un pianto e poi un singhiozzo che mi stringeva così forte la gola e il

petto da impedirmi di respirare.

Un senso di abbandono, gelido e spaventoso, invase ogni cellula del mio piccolo corpo.

Avevo due anni circa, come poi confermò mia madre nel risalire a questo ricordo.

Il tempo che trascorse finché lei, Renza, non giunse al mio richiamo mi sembrò e mi sembra ancora, rammentandolo, così vivido e presente come se lo stessi vivendo in questo momento, infinito e

intollerabile.

Poi risuonò la sua voce che mi ammoniva dalle scale di smettere di piangere e la sua presenza austera, della quale sentivo un assoluto bisogno, finalmente mi sottrasse alla morsa della mia

infinita paura.

Piangevo molto da piccola.

I seri problemi di salute dei primissimi mesi si protrassero fin quasi al primo anno di età, insieme alla penosa incertezza sulla mia sopravvivenza, e la gastroenterite che mi minava la salute mi

provocava acute sofferenze.

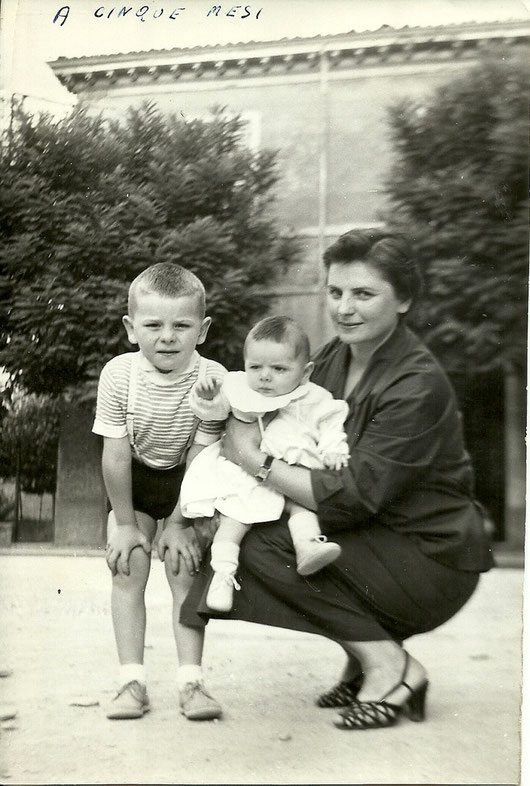

Nelle foto di quando avevo sei mesi si vede una piccola ranocchia – e pensare che appena nata pesavo quattro chili e duecentocinquanta grammi! – con i capelli rasati a zero, un odioso vestitino

di trine bianco e un’aria triste e sofferente, contrastante con il sorriso smagliante ma freddo di mio fratello, di cinque anni più grande di me e l’aria da azdora affaccendata ed efficiente di

mia madre.

L’azdora era, nelle campagne romagnole, la moglie del fattore o del mezzadro, che gestiva il pollaio e l’orto, custodiva la chiave della

dispensa ed esercitava il comando sui figli e spesso anche sul marito.

Era l’anima rustica e affaccendata delle nostre campagne, dove non si buttava via niente, dove la terra era generosa e l’estro del contadino molto scaltro nel ricavarne il massimo profitto.

Erano donne in carne, tornite ma non grasse, dal sorriso fiero e orgoglioso, indurite e rese asciutte dall’ambiente aspro in cui vivevano che prosperava grazie alla loro ingegnosa

operosità.

Tale sembrava mia madre a trent’anni, quando mi mise al mondo.

Io ricordo perfettamente la mia nascita, come la rivivessi ora.

Lo stanzone della sala parto era gremita dalle sue grida, che cercava di soffocare ma che le squarciavano il petto, contro ogni sua volontà. Infermieri e medici biancovestiti si affaccendavano

attorno a lei, cercando ogni nuovo o antico rimedio per farmi uscire da quello stretto canale di carne che mi stringeva come una morsa, al quale io mi aggrappavo e mi contorcevo con tutta la mia

inconscia disperazione.

A nulla servì ogni tentativo e allora ecco la maschera con l’etere togliere la coscienza alla stremata partoriente ed il coltello, il bisturi affilato, incidere il suo ventre rigonfio e maturo

come ad estrarre il nocciolo da una pesca.

La tagliarono da sotto lo sterno fino al pube ed ella ebbe il ricordo di me impresso nella sua carne come un marchio a fuoco, fatto per la vita.

Così mani estranee mi trassero da quella culla che era diventata quasi una bara, cianotica, anossica, morente o forse già morta.

E non respiravo.

Allora l'ostetrica si fece portare una bacinella di acqua molto calda ed una di acqua gelata e mi immerse ripetutamente d'alluna all'altra, sculacciandomi vigorosamente la schiena, in modo che lo

shock termico e le scossa mi obbligassero a contrarre i polmoni e ad emettere quel primo assolutamente insostituibile respiro.

Io so che non sapevo che fare, che soffrivo che avevo paura, ma che, si, respirai, ruggii tutto il mio dolore, il terrore, il mio sollievo e il mio ego, fino a liberare ogni intoppo nei miei

polmoni, nel naso e nella bocca, superando ogni ostacolo interiore solo per la volontà di esistere, di vincere quella stretta che mi voleva condurre nel regno dal quale io volevo uscire, il

grembo della morte.

E vissi, vissi , vissi.

Ma lei, la mamma mia, colei che mi aveva voluta e tenuta dentro si sé per quei lunghi nove mesi, lei, dopo che fu ricucita come un grossolano sacco di iuta ormai vuoto e riportata ancora

addormentata nel lettino della degenza, lei, fu trovata in un lago di sangue, ormai abbandonata all’oblio, alla fine, da mia zia, che, vedendola sbiancare innaturalmente, sollevò il lenzuolo e la

coperta posta pietosamente, ma invano, a riscaldarla.

Lottò tre giorni tra la vita e la morte, ma mio nonno faceva il barelliere proprio in quell’ospedale, - che da fuori sembrava più una antica villa patrizia, con scalone semicircolare ad

attorniare ai due lati l’ingresso immerso nel verde - e donava spesso il suo sangue in cambio di cibo e carne da portare a casa alla già numerosa nidiata affamata che aspettava il suo ritorno,

accontentandosi per se stesso di un quarto di vino rosso, grosso e corposo.

Quella volta egli fece dono delle sue vene alla carne della sua carne e il rubicondo suo sorriso vinse dentro le membra esauste della sua giovane figlia, strappandola ad un amaro destino,

riportandola a coloro che la stavano aspettando, tra tutti io.

Mi misero nome Arianna, - nome scelto da mio fratello in onore di una sua compagnetta che gli piaceva assai - battezzandomi in fretta e furia, così come in fretta diedero i sacramenti di morte a

mia madre, non sapendo quanto tempo ci restasse da vivere, e mi adagiarono tra le braccia di un’altra puerpera, che aveva dato alla luce il giorno prima un bel bambino, sano e bello.

Lei era una donna forte di Romagna e aveva tanto latte anche per me: io, nonostante non riconoscessi l’odore di quella pelle estranea né la voce, mi avvinghiai al suo seno turgido di fluido

vitale e lasciai che si placasse, suggendo con energia, la fame che da tante ore mi torturava, sentendo il liquido caldo entrare nella mia bocca, lievemente salato, e scendere nel mio stomaco

ormai rattrappito: latte materno caldo e vivificatore, grato di sapore e di consistenza, giusto per me.

Per tre giorni bevvi di quel nettare, ignorando l’agonia della mia vera madre e saziandomi di quell’abbondanza generosa e offerta con amore da una madre in affitto, dolce donna dal grande cuore

genitore.

Finalmente i medici decisero che Renza si era ripresa abbastanza ed era fuori dalla sua agonia di morte e quindi decretarono che fosse pronta anche ad attaccarmi al suo seno.

Così io provai per la prima volta il suo abbraccio, il suo calore, riconobbi il suo odore: mia madre.

Ma quanto dolore ancora nel suo povero corpo martoriato e nella sua mente sconvolta dalla paura e dalla sofferenza!

Le sue braccia erano rigide e non aveva sorrisi per me, poiché a stento ancora tratteneva la vita tra i denti e il suo latte, anche se abbondante, si era guastato e mi ammalò

gravemente.

Aggiungo oggi che inoltre, quando mi vide per la prima volta, la mia testa di capelli rossi la infastidì acutamente.

Detestava le persone con quel colore di capelli.

In Romagna, a ricordo dell'invasione gallica, c'è parecchia gente che ha capelli rosso carota, la pelle molto chiara, spesso ricoperta da efelidi e gli occhi azzurri o verdi o grigi.

Vengono chiamati ' gaggi ', per l'esattezza: "e gag" o "la gagia", se si trattava di una femmina.

Ebbene, mia madre detestava quel colore e chi appartenesse a quella categoria, cosi spudoratamente non occultabile.

Vedermi così le provocò un'immediata e viscerale repulsione che non le è passata mai. Ogni volta che mi ha guardato i suoi occhi mi hanno sempre raccontato quanto mi vedesse brutta..... sempre.... ogni volta....

Cominciò così la mia lenta agonia, uno stillicidio durato sei mesi, perché ogni goccia di quel latte amaro rivoltava le mie viscere con dolori acuti e strazianti: perdevo peso e piangevo, giorno

e notte.

A sei mesi pesavo come il giorno della mia nascita, quattro chili e duecento grammi ed ero una piccola triste, inconsolabile, insopportabile figlia.

Solo l’intervento provvidenziale e ormai insperato del farmacista con un rimedio antiquato come l’acqua seconda di calce, mi salvò la vita.

Mio padre sacramentava che avevano speso inutilmente un sacco di soldi per farmi visitare da tutti i dottori e i luminari di Imola: come poteva un rimedio così semplice e poco costoso rivelarsi

efficace?

Ma mia madre insistette, tanto le avevano ormai provate tutte e la rovina ai rovinati non fa paura.

Infatti il farmacista mise in acqua della calce viva, poi la scolò e la rimise di nuovo in acqua: dopo un certo tempo di posa me la diedero da bere, disinfettando così il mio intestino

malato.

Da allora ripresi a crescere di peso ed ebbi salva la vita, ma ormai il danno nel mio piccolo cuore era fatto: continuavo a piangere, dato che il meccanismo per attirare l’attenzione di mia madre

e ottenere le sue cure, era quello.

Il mio pianto continuo aveva stancato incredibilmente i miei poveri genitori, che non potevano neppure dormire. Infatti mio padre, che essendo ragioniere doveva recarsi in ufficio e stare attento

a quello che faceva, perché allora i conti si eseguivano a mente, finì per trasferirsi a dormire in un’altra stanza.

Mia madre si ritrovò ad affrontare la sua debolezza fisica e la mia, un altro bimbo, mio fratello, che pur essendo molto tranquillo comunque era pur sempre un impegno notevole, e tutta la casa da

mandare avanti.

Mio padre per aiutarla le comprò la prima lavatrice, semiautomatica, che però risolveva solo in parte i problemi da affrontare.

A volte mia zia Teresina si prendeva cura di me, anzi spesso, dato che abitava col marito nella «casina», una dependance che sorgeva nel nostro vasto cortile. Ma era in attesa del suo primo

figlio, che sarebbe nato dieci mesi dopo di me, quindi più di tanto non poteva fare.

Mi cantava le canzoncine.

Mi piaceva quella della Bella Fantina e gliela chiedevo continuamente. Lei mi stringeva al seno prosperoso e me la cantava con la sua voce viva e un poco stonata.

Mi appoggiavo al suo respiro caldo e mi sentivo felice…

Ma non era mia madre.

Mia madre era una donna severa e poco incline ai gesti d’affetto.

Nata dopo cinque fratelli, mia nonna, quando vide che era giunta una femmina, in preda ad oscuri presagi di sofferenze e difficoltà, fuori di senno per la preoccupazione ed il parto, avrebbe

voluto buttarla nel canale e così porre fine a quella piccola vita innocente, già gravata di dolorose pesantissime responsabilità, appena venuta al mondo.

I presagi di nonna non si dimostrarono errati e Renza, che aveva un carattere forte ed indipendente, venne piegata a suon di busse e di privazioni ad una vita di piccola schiava, per aiutare la

madre, perennemente incinta, a crescere i fratelli giunti dopo di lei, che le volevano stare sempre in braccio, anche se quasi pesavano più di lei: in tutto mia nonna diede la vita a tredici

figli, di cui due morirono in tenerissima età.

Non patirono mai la fame più nera, neppure in tempo di guerra, quando Renza, che aveva dodici anni, gestì da sola un piccolo negozio di alimentari, col quale salvò la famiglia, perché gli

annonari, i controllori delle schede delle merci che entravano e uscivano, tutte contrassegnate da bollini per evitare il mercato nero, chiudevano un occhio se mancava qualche chilo di zucchero o

di farina, sapendo che dodici figli erano tanti da sfamare.

Ma il clima in casa era duro.

Tenere in riga tutti quei figlioli era una gran fatica per il nonno, che solo con i nipoti si mostrò dolce e affettuoso: con i figli, urla e cinghiate.

La nonna poi era una querula rompiscatole, sempre incinta e sempre a lagnarsi di tutto, poveretta.

E pure i fratelli di mia madre volevano fare le veci del padre nei suoi confronti e quindi lei crebbe vessata su tutti i fronti.

Non le fu permesso di andare a scuola, cosa che lei desiderava tantissimo, essendo dotata di viva intelligenza e desiderio di sapere ed emancipazione, mentre vedeva i fratelli maggiori studiare

per diventare maestri.

Fu fermata alla seconda elementare, nonostante il suo continuo ribellarsi, tutto il giorno stava con i piccoli in collo e il bucato da fare.

Non si lamentava del duro lavoro, ma la domenica ella voleva uscire a passeggio tra i portici del centro dell’antico borgo, dandosi un velo di cipria e una lacrima di rossetto, come facevano le

sue amiche che venivano da famiglie più agiate e aperte, però ad ogni passo doveva nascondersi dietro una colonna o la nicchia di un porta perché le amiche, che facevano buona guardia,

l’avvertivano del passaggio di uno o dell’altro dei fratelli suoi controllori, che l’avrebbero ricondotta a casa e di nuovo rinchiusa, dopo una razione di cinghiate.

Erano offese e violenze che lei incassava senza battere ciglio, senza dare loro la benché minima soddisfazione, poi, fuggiva di nuovo di casa alla prima occasione, a volte, mentre dopo pranzo si

faceva la siesta pomeridiana, calandosi dal balcone.

Furono colpi che le insegnarono così la supremazia maschilista e il suo duro destino di donna, nata per lavorare senza riposo e riprodurre figli, come animali.

Ma Renza era una persona orgogliosa e molto vitale.

Mise su una corazza di tutto rispetto e proseguì la sua vita ad onta di coloro che la osteggiavano.

Era bella e vivace, senza sapere di esserlo, fiera come una puledra indomita, ma trovò chi le mise il morso e la piegò al compito di donna, moglie e madre.

Dopo la sbandata delle truppe italiane dell’otto settembre, tutta la famiglia si rifugiò in una grotta naturale nascosta tra colline lussuriose di vegetazione spontanea, dividendo fame e

promiscuità con altre famiglie lì radunatesi per scampare alla ritirata dei tedeschi che risalivano la penisola italiana seminando morte e distruzione ovunque passassero.

Proprio lì Renza incontrò mio padre, che nello stesso luogo, abbandonata la divisa militare, si era nascosto con la sorella più giovane.

Si innamorarono, anche se lui, ragioniere e universitario, la trattava con sufficienza, perché ella era un fiore selvatico, nato tra le spine.

Appena tornò la pace, mia madre riuscì a vincere le resistenze del suo fidanzato, partorite dalle sue fissazioni mortifere, dato che non voleva lasciare orfani poiché era convinto che sarebbe

morto a 49 anni come entrambi i suoi genitori, cosa che poi accadde effettivamente, e si sposarono un mercoledì di giugno, la mattina alle sei, vestiti con gli abiti migliori ma senza pompa magna

o pranzo nuziale, partendo poi immediatamente per un viaggio di nozze sul Lago di Garda, meraviglioso per lei che non aveva visto altro che il piccolo borgo dei suoi natali.

Di quel viaggio resta ancora un dagherrotipo in bianco e nero che mostra il suo fine e bel viso incorniciato da un foulard per proteggersi dal vento di poppa della barchetta che li portava a fare

il giro del lago, accanto a lui, alto e distinto, con la folta capigliatura scura spettinata dall’aria frizzante di quella indimenticabile giornata di sole.

Essi erano vestiti alla moda degli anni cinquanta, lei con la gonna a ruota ed una semplice camicetta, lui con pantaloni sportivi ed un gilè

di lana a scacchi e stavano a farsi fotografare a fianco della campanella per gli avvisi e gli allarmi.

Da quel giorno, Renza passò da una prigionia violenta ed ignorante, ad una più fine e apparentemente rispettosa, ma costretta alla sudditanza psicologica da quell’uomo tanto maggiore di lei per

ceto ed autostima, che le incuteva, insieme ad un ardente amore e passione, anche tanta soggezione.

Andarono ad abitare nella casa avita dei genitori di mio padre, appunto quella bellissima costruzione che io ricordo, arricchita da un rigoglioso giardino interno ornato di palmizi, stile

coloniale, grande e che però andava lentamente sgretolandosi e disfacendosi.

Dopo due anni di matrimonio nacque mio fratello Angelo, anche lui con taglio cesareo, un bellissimo bambino biondo con gli occhi azzurri, calmo e riflessivo, intelligentissimo e portato per le

arti matematiche e la fisica, un figlio perfetto, che fu la loro gioia, che non diede loro nessun problema, crescendo sereno e fecondo di sogni e speranze.

Per questo mio padre si legò a lui di un affetto morboso, cercando di dargli tutto ciò che a lui era mancato dopo la morte prematura dei suoi genitori, diventando geloso di quel figlio unico nel

suo genere, amato ed adorato da tutti e reagendo in modo sempre più apprensivo nei suoi confronti, rasentava la patologia.

Fu per questo che Renza, pensando che un altro figlio avrebbe portato aria nuova in casa e avrebbe allentato la pressione sul primo da questo legame soffocante per tutti e tre, tanto fece e tanto

insistette, che alla fine convinse mio padre a farla concepire.

Così, io venni procreata come un intervento curativo, non per un effettivo desiderio di me....

Mia madre mi narra sempre che, quando lei si ribellava alla ferrea disciplina impostale, sua madre si lamentava aspramente e le augurava di ritrovarsi poi in età adulta con una figlia ugualmente

ribelle, che le avrebbe fatto provare quello che lei stava provando in quel momento.

La «maledizione» di nonna si era avverata puntualmente: io fui la spina nel fianco di mia madre.

La mia testa di riccioli rosso rame vagava indomita e velocissima in ogni angolo della casa e ogni oggetto era un fantastico gioco: la pentola e il suo coperchio una sonora batteria, una sedia

sdraiata per terra con un cordino attaccato ed in mano un fuscello per frustino, era il mio cavallo: Furia, col quale galoppavo sfrenatamente per le pianure estese della cucina dai muri ingrigiti

dal fumo del camino.

Una grande scatola vuota era il mio vascello sul quale solcare le tempeste dei sette mari fino ed oltre le Colonne d’Ercole; due pezzi di legno legati insieme a croce erano Excalibur, brandita

con coraggiosa arroganza per uccidere spaventosi draghi o malvagi maghi e salvare avvenenti principesse e poveri orfani.

Un tappeto sul quale mi sedevo afferrandomi saldamente alle nappe, era il magico strumento di volo per librarmi sulle dorate e ondulate dune di un remoto deserto africano, guardando in basso le

fila dei cammellieri snodarsi, chiusi nei loro mantelli blu e recarmi così alla mia oasi gravida di palmizi dai dolcissimi datteri tra i quali risuonava una cristallina e perpetua fonte di acqua

purissima che celava l’ingresso alla mia grotta segreta, dove custodivo, per poi distribuirlo ai poveri che incontravo lungo il cammino, un favoloso e inesauribile tesoro sfavillante di pietre

preziose dai colori e le forme del mio adorato caleidoscopio.

Tutta la grande casa risuonava delle mie grida, dei miei canti, imparati alla scuola materna ed eseguiti perfettamente con una potente e

intonatissima voce bianca.

E quando mia madre si lagnava di me con mio padre, cioè sempre, lui le rispondeva: "L’hai voluta? Adesso goditela!".

E lo diceva nel nostro bel dialetto colorito, lui che era figlio di maestri e parlava solo l’italiano, proprio per sottolineare la nemesi della realtà oggettiva.

Una nemesi che si era materializzata nella mia testa di capelli rosso rame, colore che mia madre odiava, fino al punto di tenermi rasata a zero per diverso tempo, nella speranza che scurissero.

Cosa che si avverò solo in età adulta, quando, se avessi avuto il mio gradevole colore originale, mi sarei risparmiata tempo e denaro dalla parrucchiera.

Fu così che fui strappata dal seno caldo e accogliente della mia balia, che mi riscaldava e mi saziava facendomi addormentare serenamente e consegnata al seno colmo di quel latte avvelenato che

mi contorceva le viscere, abbandonandomi ad un dolore incomprensibile senza abbracci confortanti.

Il mio pianto era continuo e una volta mia madre mi prese sulle ginocchia e mi sculacciò di santa ragione. Io avevo all’incirca un anno e lo ricordo benissimo, ma questo racconto è fiorito più

volte sulle labbra di lei con una specie di trionfo, come a sancire una vittoria e non invece la sua sconfitta, dato che io non avevo nessuna colpa del fatto di piangere nè di stare male ed ero

troppo piccola per essere educata a sculaccioni, soprattutto per superare un problema del genere.

Ma allora la pedagogia era quella e l’indole di mia madre l’assecondava.

Quando fui un po’ cresciuta (avevo ormai tre o quattro anni), poiché la mia abitudine di piangere persisteva, lei inventò un ottimo sistema per farmi smettere.

Facendo leva sul mio spiccato orgoglio e sulla mia permalosità molto accentuata, quando per strada qualche conoscente, incontrandoci, mi rivolgeva dei complimenti, sottolineando quanto fossi

bella, cosa che forse era vera o forse no, dato che per lei bella non lo ero di sicuro, lei rispondeva sempre:

"Sarà pure una bella bambina, ma piange sempre! "

E fu così che io smisi di piangere, cosa che sicuramente significò fare dell'altro male a me stessa.

Mio fratello invece, che io adoravo, se ne stava quieto e silenzioso a studiare la sua amata matematica e a smontare radio, ricavandone valvole, diodi e strani congegni che poi ricuciva col

piccolo saldatore a piombo che gli era stato regalato.

Io lo scrutavo, senza che lui se ne accorgesse, dallo spiraglio della porta socchiusa e mi sembrava un potente mago alla ricerca della pietra filosofale.

La sua calma e riflessività risaltava sulla mia vivacità da ragazzaccio e mia madre, che aveva sognato una dolce bambina da vestire di trine e pizzi che lei stessa era abilissima a confezionare,

si trovava un figliolo maschio perfetto, sempre pulito e in ordine, al quale non rivolgere mai il benché minimo rimprovero perché non ne aveva bisogno e che quindi adorava e ammirava

sconfinatamente e, di contrappasso, una figlia femmina che sembrava uno scugnizzo napoletano, sempre con le mani sporche di terra o chissà cos’altro, con i delicati golfini dai colori pastello

che mi faceva con tanta pazienza, tutti sfigurati da macchie d’erba o di fuliggine e polline di fiori.

Così erano eterni rimbrotti e sgridate e a volte sculaccioni, che lei m'impartiva con la sacrosanta intenzione d'insegnarmi a diventare l’ educata e leggiadra fanciulla che avrei dovuto essere,

lasciando nel mio animo sensibilissimo un amaro convincimento che ella non mi amasse affatto, che anzi mi disprezzasse, che non mi volesse accanto a sé, convincimento sottolineato e reso più

saldo dal suo essere asciutto, senza baci né abbracci, che da bambina non aveva ricevuto mai, e dal fatto che non mi rivolgesse complimenti e vezzeggiativi, che io proprio non le ispiravo.

Fu così che il forte disagio, la grande estraneità al comune essere che era già stampato in me dalla mia concezione, si sviluppò ogni giorno di più verso un futuro complesso e doloroso.

Il dolore è un abitante subdolo del tuo corpo, silenzioso, discreto, tanto che spesso non ti accorgi neppure di lui...

ma non paga l’affitto.

Abita ogni tua stanza, si allarga mano a mano che ti allarghi tu, cresce un centimetro se tu sali di un centimetro e ti fa da contrappeso.

Io mi abituai presto al suo passo felpato e ad appoggiarmi a lui, cercando un equilibrio che non trovavo da nessun’altra parte.

Lui era sempre presente e mi porgeva, con il suo sorriso mesto, sempre qualcosa a cui pensare, qualcosa di cui scrivere, qualcosa da cercare o da cambiare.

Non so quando lui sia diventato il padrone della mia casa, quando anche l’ultima cambiale sia scaduta non pagata e lui si sia impossessato di tutti i miei averi, so solo che mi ha lasciato la

possibilità di continuare ad abitare dove avevo sempre vissuto, ad usare le vettovaglie che mi avevano fornito, le risorse che mi erano state donate.

Cominciai allora ad irrobustirmi e così presero il via altre torture.

Avevo appetito, ma mi si centellinavano le razioni di cibo.

Mio fratello mangiava come un cavallo, ma era magro e stava crescendo. Quindi il suo piatto era sempre colmo.

Io guardavo la mia piccola porzione e soppesavo tutto nel mio cuore.

Meno cibo mi veniva concesso, meno amore ricevevo.

Per me era così.

Stavo per morire a causa del cibo e questo il mio corpo non l’aveva dimenticato.

Cibo uguale vita uguale amore.

Mi alzavo la notte spinta dalla voglia di mangiare ma il frigo era tenuto appositamente vuoto.

Io divoravo qualsiasi cosa, anche la crosta avanzata del parmigiano. Non potevo dormire con quel vuoto dentro.

Ero molto miope dalla nascita e, non vedendoci bene, incespicavo spesso, cadevo e mi facevo male.

Ma non venivo consolata da mia madre: anzi, ella mi sgridava perché non avevo fatto attenzione.

Fu la mia maestra delle elementari che si accorse che non vedevo bene. Così l’oculista mi prescrisse gli occhiali.

Occhiali pesanti, dalla montatura scura, con la lente che faceva cerchi e rimpiccioliva i miei occhi verdazzurro.

I compagni di gioco mi chiamavano «Balena Quattrocchi».

Io li picchiavo forte e loro mi prendevano in giro sempre di più. Così correvo in camera mia a leggere.

Non piangevo, no, non piangevo quasi più. Fuggivo con la fantasia. Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Spinarella, Zanna Bianca, Piccole donne, Pattini d’argento, Il corsaro nero, I viaggi di Gulliver,

Moby Dick, Senza famiglia, Oliver Twist, Il piccolo principe, Il giardino segreto, erano la mia vendetta, erano la mia pelle, erano il mio orizzonte e alle tre di notte ancora la luce sul

comodino brillava nel silenzio della casa.

Io, la mano premuta sull’occhio troppo stanco, leggevo con l’altro, che ancora mi seguiva e vagavo lontano dalla prigione del mio cuore solitario.

CAPITOLO QUARTO

Mio padre

- Le parti in corsivo sono tratte da "Io non sono di qui "

La perdita…

È come strapparsi qualcosa da dentro.

Ore, voci, discorsi, attese, abitudini, ritmi, certezze.

Un orologio interno che all’improvviso cessa di scandire i momenti e lascia vuoti assordanti.

Parossismo di sostituzioni, cambiamenti, spostamenti.

Traslochi durante i quali vanno smarrite cose che erano lì da troppo tempo, da sempre.

Costruzioni credute immortali che crollano travolte da soffi immani e rivelano orizzonti fino ad allora sconosciuti.

Poi ci si guarda dentro e non si riconosce ciò che si vede, lo si rifiuta.

Si desidera solo spasmodicamente ciò che era, ciò che non c’è più.

Ci si chiede allora, nell’attimo della fine, di visualizzare l’ultimo battito, cristallizzare l’ultimo respiro, registrare l’ultima parola.

Ma è troppo tardi.

Indietro non è permesso tornare, mai.

Ci si illude, ma si va avanti per inerzia, aggrappandosi a quei residui di abitudine che ancora tenacemente persistono dentro di noi.

Non ci si arrende all’evidenza: si rimuove, si dimentica, si seppellisce e non si ricorda.

Ma dentro di noi la perdita continua a lavorare, a scavare.

Stalattiti e stalagmiti crescono fantastiche e oscure, creano un nuovo sé: una persona che non riconosceremo ma che porterà avanti la nostra vita.

Mentre una bambina rimasta sospesa nel tempo piange silenziosamente su quella tomba ancora calda, gli anni passeranno, invano.

Mio padre…

Era affascinante come un divo del cinema.

Alto e snello, elegante con qualsiasi cosa indossasse, anche col pigiama, ma di una bellezza discreta, trattenuta, riservata.

I capelli neri erano folti e robustissimi. Vivevano di vita propria e io questo l’ho ereditato da lui. Li portava alla Rodolfo Valentino, tirati da parte con la brillantina - e ne doveva usare

parecchia perché la loro indole ribelle era restia a piegarsi.

Quando si asciugava i capelli in bagno col phon, io andavo sempre a guardarlo, perché alla fine dell’operazione gli stavano dritti ed era come se avesse una criniera leonina intensamente

scura.

D’estate però se li tagliava a spazzola, perché amava molto nuotare.

Il suo sorriso era spontaneo ma leggero e un poco triste, le labbra sottili e ben disegnate, il mento piccolo con la fossetta.

Gli occhi scurissimi e lucidi erano acuti e malinconici.

Tutta la sua persona era attraente ma qualcosa in lui lo rendeva degno di rispetto, fino a incutere soggezione.

Era come se mettesse sempre una certa distanza tra se stesso e gli altri, anche se era sempre cordiale e gentile, misurato e ben educato.

Quando rimase orfano di entrambi i genitori, andò a vivere con la sorella più piccola da uno zio paterno.

Aveva diciotto anni e suo padre e sua madre se ne andarono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, portati via tutti e due da un tumore ed avevano entrambi, nel giorno della loro scomparsa, 49

anni.

Dopo il diploma in ragioneria frequentò per tre anni la facoltà di Economia e commercio a Bologna, ma la guerra interruppe i suoi studi e gli impedì di conseguire la laurea.

Fu arruolato, naturalmente, ma non andò mai al fronte; lui si definiva un imboscato: sicuramente lo aiutò il fatto che suo padre fosse stato un gerarca fascista.

Per l’intera durata del conflitto rimase a Napoli, a sbrigare scartoffie al Castel dell'Ovo.

Dopo l’armistizio del 8 settembre, abbandonò la divisa e venne a «sfollare», come si diceva allora dalle parti nostre, sulle colline vicine a casa, in una serie di grotte naturali, dove rimase

per diversi mesi fino alla Liberazione.

Lì conobbe mia madre. Si sposarono poco tempo dopo la fine della guerra.

Lavorò tutta la vita come impiegato di concetto per il comune della nostra città.

Era ordinato e molto preciso, addirittura pignolo, pulito e metodico, abitudinario. Tornava dal lavoro e sebbene avesse molti amici di gioventù che lo ricercavano assiduamente, non andava al bar

o a passeggio per il centro o la piazza ma, riposti l’abito scuro impiegatizio e la cravatta, indossate la vestaglia da camera e le pantofole, si sedeva sulla sua poltrona e si dedicava alla vita

familiare.

Con gli amici usciva insieme a mia madre, dato che erano tutte coppie sposate e a turno si trovavano nei rispettivi alloggi per i loro raduni. Ma a casa nostra non veniva mai nessuno.

Amava il comfort e le comodità casalinghe. Quando, dopo tanti sacrifici, riuscì a costruire il condominio che ancora porta il suo nome sulla vecchia casa di famiglia e finalmente ci trasferimmo

nel comodo appartamento con riscaldamento e doppi servizi di cui uno con vasca da bagno, realizzò uno dei più grandi sogni della sua vita.

Era «ammalato di mattone», come si dice da noi e investì l’intero suo patrimonio in quel progetto, diventando talmente parsimonioso da privarsi praticamente di tutto. E tenendo a stecchetto anche

noi.

Non che ci sia mai mancato niente, anzi: il cibo (sorvolando sul problema della mia pinguedine) era sempre di prima qualità e abbondante, ma

certamente lo spreco non era nei suoi geni.

Era comunque assai goloso. A colazione versava nove cucchiaini di zucchero nella tazzona di latte e caffè, che consumava in cucina prima di uscire per il lavoro, inzuppandoci il pane avanzato il

giorno prima, che era ancora più buono.

E la domenica mattina si entrava insieme nella sua pasticceria preferita ad acquistare un cabaret di paste per festeggiare il giorno di riposo: le sceglievamo io e lui, con complice allegria,

indicando con il dito oltre la limpida vetrina, una dopo l'altra, quelle di nostra scelta e scambiandoci occhiate di cameratismo...

Ma questo solo dopo che il palazzo fu terminato e pagato. Prima di ciò il dolce domenicale consisteva in una generosa porzione di crema pasticcera che mia madre cucinava di buon’ora in modo che

si raffreddasse, a volte nella variante «zuppa inglese» o con l’aggiunta di fragole e panna nel mese di maggio.

Era talmente squisito il piacere che lui attingeva dai dolci e l’importanza che attribuiva a questi riti familiari, di compenso nel giorno del riposo, di gratificazione e riconoscimento per tutto

l’impegno profuso, che io tuttora vivo le medesime sensazioni e per tutta la vita ho cercato nei dolciumi quello che avevo perso e che man mano perdevo.

Un cioccolatino, per me, è stata è e sarà una carezza di mio padre.

Amava anche le innovazioni tecnologiche.

Fu tra i primi nella nostra città ad acquistare il televisore, che all’epoca offriva un unico canale ed era un ingombrante cassone metallico verniciato di verde scuro, poggiato su di un alto

trespolo a quattro gambe.

La lavatrice e il frigorifero io me li ricordo da sempre, con la scritta REX dorata e a forma di corona che luccicava sulla superficie laccata di bianco.

Quando avevo otto anni acquistò la sua prima automobile.

Era una Fiat seicento, di colore azzurrino, con le portiere che si aprivano controvento. Veniva da Torino ed era stata usata pochi mesi da un operaio della fabbrica costruttrice, per cui

acquistarla costava molto di meno. Era molto fiero della sua auto e metteva sempre anche un po’ di benzina super, oltre a quella normale, che le sarebbe bastata sicuramente, tanto per darle tutto

quello che pensava si meritasse. La teneva pulita e in perfetto ordine. E non le fece mai il più piccolo scortico o bozzetto.

La domenica, poi, era il giorno della gita in macchina. Caricata tutta la famiglia, con il cestino delle vivande che mia madre preparava il giorno prima sfornellando in cucina tutto il

pomeriggio, ci portava a visitare i luoghi non troppo lontani della nostra terra.

San Marino, Gradara, Pomposa, Gabicce, Milano Marittima, la pineta di Pinarella.

Molto spesso andavamo al mare anche d’inverno, a camminare sulla battigia e a raccogliere conchiglie.

D’estate ci recavamo sul monte Fumaiolo o a Camaldoli, nelle antiche e fresche foreste, per sfuggire un po’ all’afa della pianura.

I picnic erano allegri e i piatti che mia madre preparava erano apprezzati da tutti gli ospiti.

Io ero felice.

La libertà di correre e giocare tra i prati o in riva al mare mi galvanizzava e non mi fermavo un attimo. Sia che avessi altri bambini con cui giocare, i miei cugini per esempio, oppure che fossi

da sola.

Amavo guardare fuori dal finestrino i campi e le colline che si snodavano al nostro passaggio.

Mi perdevo oltre l’infinito che si apriva al mio sguardo abituato al piccolo orizzonte che mi offriva il cortile dietro casa.

In riva al mare mi protendevo verso l’ignoto.

In viaggio cantavamo sempre delle canzoni, io e il babbo, oppure con i cugini, a volte con mio fratello.

Erano canzoncine ingenue e ripetitive oppure erano i motivi in voga quando lui era giovane e durante ogni gita le ripercorrevamo con scrupolo fino allo sfinimento degli altri ospiti.

Ce n’era una poi, "La pecora nel bosco", che si poteva cantare all’infinito, perché non aveva una conclusione e ci perdevamo in questo gioco innocente, in barba a chi protestava,

stanco delle nostre voci insistenti.

A volte, si tornava a notte fonda e io mi sdraiavo, finalmente zittita, sul sedile posteriore e guardavo il cielo.

La luna seguiva ostinatamente il nostro viaggio. Sembrava proprio che non volesse lasciarci e che ci proteggesse, illuminando la strada verso casa con la sua luce intima e discreta.

La luna e la ferma mano del babbo che teneva il volante, silenzioso e tranquillo, erano la certezza del ritorno a casa, la certezza della continuità.

Io gli piacevo, perché ero molto diversa da lui, che era taciturno.

Mio padre amava il mio instancabile chiacchiericcio.

Io sapevo l’ora del suo ritorno dall’ufficio, come un cagnolino fedele e lo aspettavo all’ingresso della stradina, dove parcheggiava la sua automobile, per salutarlo ed abbracciarlo.

Lui non rifuggiva il contatto fisico, anzi, mi cercava sempre con il suo braccio o con la mano. Non mi dava molti baci, solo prima di andare a letto.

Ma le sue carezze erano leggere e rassicuranti, il suo cingermi le spalle e attirarmi a sé, contro la sua anca, mi rincuorava.

Non voleva essere chiamato papà, ma babbo, perché, diceva, la parola papà era un'americanata che toglieva il rispetto alla figura paterna ed

io lo chiamai sempre babbo, con un senso di grande orgoglio dentro.

La sera, dopo cena, sedevamo davanti alla tv per guardare i programmi.

Nella sala da pranzo c’erano due grandi poltrone a grosse righe verde scuro e chiaro con alti schienali e braccioli imbottiti, che mamma aveva rivestito di copertine di cotone grosso e lucido

color rosa antico, perché non si sciupassero.

Una era per lei, l’altra, quella di sinistra, per il babbo.

Lei non sempre si fermava per godere della televisione, assillata dall’esigenza di tenere la casa in ordine e perfettamente pulita come piaceva a loro. Inoltre dedicava molto tempo alla cucina e

ai lavori a maglia e all’uncinetto, confezionando golf e pullover, borse e pantofole, centrini e tende non solo per noi ma anche per i parenti e i conoscenti.

Ma per me e il babbo, l’appuntamento serale era sacro.

Io sedevo su di un seggiolina di legno ricavato adattando il mio seggiolone dell’infanzia, al quale erano state segate le gambe e tolto il

tavolino pieghevole. Erano tempi, quelli, in cui non si gettava nulla e tutto veniva giustamente riciclato, adattato.

La mettevo lì, sulla sinistra, vicino alle lunghe gambe del babbo, che lui teneva compostamente accavallate, quasi a sfiorarle, in modo tale da potermi appoggiare a lui.

Guardavamo il telegiornale, che mi annoiava molto, perché in parte non lo comprendevo e in parte era davvero tetro: ma lo sopportavo con malcelata impazienza, pregustando il seguito dello

spettacolo. Infatti, poi, avrebbero mandato in onda Carosello, una trasmissione molto famosa, interamente composta di reclame pubblicitarie.

Non c’era sera che io non la guardassi e sapevo a memoria tutte le canzoncine, le filastrocche e le frasette stupide e accattivanti degli articoli pubblicizzati.

Era un incanto e una giostra, anche se in bianco e nero. Ma durava dieci minuti.

Purtroppo, quando c’era la scuola, finito Carosello bisognava andare tutti a nanna, lo dicevano anche alla tv con uno slogan reiterato che era entrato nelle bocche di tutti, e io a malincuore

andavo a letto, anche se poi non dormivo subito, ma leggevo fino a tardi.

D’estate invece o il sabato, potevo stare alzata e guardare il programma della prima serata.

Studio Uno e le gemelle Kessler, con le loro lunghe gambe eleganti che al babbo, e a me, piacevano tanto; il mingherlino e bizzarro Don Lurio, che si esibiva in balletti moderni, per allora…

Raffaele Pisu, Walter Chiari, Mina, Alberto Lupo, Delia Scala, Gino Bramieri, che raccontava barzellette; Alighiero Noschese, con le sue imitazioni.

La neotelevisione che era ancora intelligente e piaceva a tutti.

Ascoltavo i commenti del babbo e mi sembravano giusti, a volte geniali. Mi sembrava che desse le parole ai miei pensieri.

Poi c’era la boxe. Nonostante l’ora tarda, papà mi permetteva di guardare gli incontri del sabato sera, anche se mamma brontolava che non era uno spettacolo da bambine.

Benvenuti, Griffith, Muhammad Ali. Lui si infervorava e mi spiegava le particolarità tecniche dei colpi e dei diversi stili.

Ammiravamo la forza e la potenza, il coraggio e la resistenza, l’abnegazione.

Egli mi raccontava la storia di quegli uomini che si guadagnavano da vivere dando e prendendo pugni.

Io sentivo il loro sudore e il loro sangue su di me.

E quando il nostro campione per caso perdeva eravamo molto tristi, ma lodavamo lo stesso lo sforzo e l’impegno che lui ci aveva messo e ci chiedevamo quanto male gli avesse fatto quel pugno che

lo aveva mandato al tappeto.

Pensa, babbo, quanto ti sarebbe piaciuto adesso il pugilato in tv, a colori, con il ralenti e il replay…

A novembre del 1965 papà fu colto da forti coliche renali scatenate dall’accumulo di renella. Fu ricoverato d’urgenza, con nostro grande sgomento, ma lo dimisero presto, con una prognosi

falsamente rassicurante… A marzo era spacciato.

Mia madre ottenne per lui un posto letto all’ospedale universitario di Parma e gli rimase accanto fino all’ultimo giorno.

Io e mio fratello fummo sistemati presso due zie diverse.

Nessuno mi disse che il mio babbo stava morendo.

Durante quell’estate ebbi le mie prime mestruazioni.

Sapevo cosa mi stava accadendo, perché mio padre durante l’inverno, vedendo che il momento si stava avvicinando, mi aveva parlato e mi aveva preparato all’evento, ma io non trovai il coraggio di

chiedere degli assorbenti a mia zia.

Nascosi così le mutandine sporche nel fondo del mio cassetto. Un giorno, quando rincasai dopo il mare, la zia mi redarguì aspramente davanti a mio fratello e ai miei cugini. Seguendo il cattivo

odore che emanava, aveva scoperto il mio segreto.

Quel giorno provai la più intensa vergogna della mia vita, non riuscendo neppure a piangere.

Mi rintanai in un angolo, scura in volto e rimasi per molto tempo nascosta, in preda a un senso di disperata solitudine.

Una volta durante quei mesi che mi sembrarono lunghissimi, assillati dalle mie continue richieste, mi portarono a trovare mio padre in ospedale.

Fu la mia zia prediletta ad accompagnarmi. Io ero allegra e ciarliera, felice di rivedere il mio babbo in una città rinomata come Parma.

Arrivati in ospedale, dopo aver percorso lunghi corridoi bianchi che emanavano un forte odore di disinfettante e medicinali, arrivammo alla sua camera.

Lui era molto pallido, seduto sul letto. Magro da fare spavento.

Invece mia madre, sembrava stesse benissimo, mentre poi si seppe che era gonfia dal tanto stare seduta di una sedia al suo capezzale, giorno e notte.

Mi aspettavo un sacco di feste dal mio babbo, ero sicura che mi avrebbe parlato per tutto il tempo.

Invece non fece altro che scherzare con mia zia.

Mi rivolse a malapena la parola. E io ci rimasi molto male.

Solo ora posso capire quanto il suo cuore si stringesse al vedermi, al sapere che stava per morire e mi avrebbe dovuto lasciare, ma allora di certo non lo potevo immaginare.

In agosto lo riportarono nella nostra città. Io rientrai dal mare e fui sistemata dalla solita zia. Lo andavo a trovare spesso. Però ancora non avevo capito che stava morendo. Domenica 28 agosto

gli chiesi se voleva fare la comunione con me e lui, contrariamente al suo solito, che quello era un motivo di dissidio tra noi, dato che sempre io gli chiedevo di venire a messa con me ma lui si

rifiutava dicendo che amava Dio, ma non i preti, quel giorno mi rispose di sì.

Così il cappellano della casa di cura ci comunicò entrambi e pregammo insieme. Ma lui era debolissimo.

Fu l’ultima volta che lo vidi.

Si spense alle sei del mattino seguente.

Io mi alzai quel giorno, in preda ad una tristezza che mi soffocava la gola.

Mi sedetti sul letto e poi rimasi lì, con le gambe penzoloni, stranita.

Fu allora che sentii mia zia e mio cugino parlottare, ma subito non capii cosa stessero dicendo.

Allora mi diressi in cucina dove loro stavano facendo colazione: l'atmosfera era tesa e le loro espressioni erano strane.

Mi diressi con lo sguardo verso mia zia, interrogandola con gli occhi.

Lei mi cinse le spalle con un braccio e mi disse che il babbo stava molto male.

Mio cugino, che era più piccolo di me, allora sbottò: