KAIKI

KAIKI è una raccolta di novelle che si svolgono tra le varie dimensioni spazio temporali delle quali io ho coscienza e ricordo, fatto

che rappresenta la particolarità di questa mia inusualte vita extra - ordinaria.

le novelle vengono divise in quattro corpi omogenei.

il primo: EROS E THANATOS, raccoglie ricordi di vite passate rivissute in visioni ricorrenti a partire dall'anno 1998.

il secondo: RITRATTI DI DONNE, riporta la narrazione dei miei primi inconsci amori omosessuali.

il terzo: IO, ARIANNA, storie di vita che hanno lasciato un ricordo speciale in me

il quarto: L'ASSOLUTO NATURALE, presenta aneddoti del mio specialissimo raporto con la natura e le sue creature.

il quinto: L'INFINITO E OLTRE, racconta mie visioni di altre dimensioni.

la pubblicazione su questa pagina avverrà a capitoli e seguirà l'ordine di pubblicazione del cartaceo.

io e Walter Manzoni ringraziamo chi leggerà e commenterà-

EROS E

TANATHOS

KAIKI

Li si faccia, per legioni e legioni ancora,

crepare, saltare ai ferri, sanguinare, fumare negli acidi, e tutto questo perché la Patria sia sempre più amata, felice e dolce!

Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte

Primavera del 1954, la guerra d’Indocina è al suo culmine:

i Vietminh del generale Giap lottano senza quartiere contro le truppe inviate dal governo di Parigi nelle colonie ribelli del Sudestasiatico.

I popoli del Viet Nam, del Laos e della Cambogia

vogliono l’indipendenza, l’emancipazione definitiva dal giogo coloniale che la Francia ha imposto loro da quasi un secolo. E sono pronti a morire pur di ottenerla…

Il mio nome era Francis Coubert.

Ero nato ad Avranches, nella Bassa Normandia e comandavo

un plotone del CEFEO, il Corpo di Spedizione

Francese in Estremo Oriente.

Avevo ventotto anni, un aspetto fisico tutt’altro che disprezzabile, una carnagione chiara imbiondita dal sole che filtrava attraverso il fogliame

della giungla.

Perlustrando attentamente la folta

vegetazione tropicale attorno al delta del Mekong, il mio plotone si estenuava nel dare la caccia a un nemico quasi invisibile, peggio armato ed equipaggiato di noi che ogni volta, tra una sparatoria e l'altra, lasciava sul terreno

molti cadaveri dalla pelle gialla e dagli occhi allungati.

Erano corpi esili e scarni, quelli dei Vietminh, assuefatti da tempo immemore a una denutrizione endemica e a un’esistenza di fatica e di stenti, da autentici «dannati della terra»: ma le loro scorte di combattenti, che ci assalivano chiamandoci merde e cochon con quel loro strano accento gutturale, parevano inesauribili come le gocce d’acqua di un fiume lento e limaccioso…

Mio padre era un ufficiale di carriera (salito fino al

grado di generale di brigata) autoritario e quasi sempre

assente.

Mia madre era una donna frivola e languida, intenta

a farsi consolare da uno sciame di dandy sfaccendati e adoranti, che si affollavano attorno a lei, attirati non solo dalla sua avvenenza ma anche dalle squisitezze offerte durante i ricevimenti nella nostra residenza resa elegante e lussuosa grazie al sangue dei nemici uccisi nelle varie campagne condotte da mio padre: il raffinato champagne di Louis Roederer nelle inconfondibili bottiglie arancione, le prelibate ostriche normanne, il paté de foie gras della Dordogna e le lumache alla borgognona della Côte-d’Or, delicatessen pagate al prezzo di innumerevoli vite spezzate di donne e bambini innocenti.

Sono cresciuto in mezzo alle mollezze di una casa ricca, piena di domestici e di precettori ossequiosi verso i miei desideri, abituati a subire i miei repentini cambiamenti di umore pur di non suscitare fastidi a mia madre: lei infatti troncava ogni problema alla radice, licenziando qualcuno e assumendo qualcun altro munito delle opportune credenziali fornite delle sue mille conoscenze.

E non prendeva neppure in considerazione l’idea di

affrontare seriamente il problema della mia crescita senza regole e senza impulsi vitali, piena di smanie da protagonista e di riottosi capricci rivolti a chiunque fosse disposto a concedermi anche solo uno sguardo colmo di rabbia o venato di commiserazione.

Sulla base di simili presupposti, quando, alle soglie

dell’adolescenza, giunse il momento di scegliere la mia strada, feci il raffronto tra l’alta borghesia indolente e parassitaria alla quale apparteneva mia madre e la casta militare di cui faceva parte mio padre, proveniente da una laboriosa e modestamente agiata famiglia di viticoltori, ma con un’immensa voglia di riscatto che gli

scorreva nelle vene.

L’esercito era indubbiamente fondato sulla violenza, ma si trattava di una violenza ben gestita e ordinata, un’incubatrice di future glorie e di crescente prestigio, un’istituzione rispettata dall’intera nazione, che nei soldati di Francia vedeva il simbolo della forza, dell’espansionismo, dell’orgoglio patriottico e della prosperità del Paese, della grandeur di napoleonica memoria, insomma.

E poi, le preziose materie prime, rapinate

a costo zero alle popolazioni asservite al giogo

coloniale e immesse sul mercato con un ricarico da capogiro, garantivano un plusvalore da cui colava il grasso della ricchezza per tutti i ceti sociali della nostra Repubblica borghese e interclassista.

Fu così che io scelsi la carriera militare, sentendo urgere dentro di me la necessità di esprimermi nell’obbedienza e nel comando, nella disciplina e nella scansione precisa e regolamentata della vita di caserma.

Non importava se in parallelo al flusso elegante delle parate e delle cerimonie in alta uniforme scorressero rivoli di sangue innocente…

La mia vita era risultata fino ad allora orfana di maestri e di filosofi, disorientata da esempi contrastanti tra loro, e tutti decisamente malsani: tra i due mondi a confronto, la divisa costituiva la maschera ideale da indossare, dietro cui nascondere le mie infinite incertezze, le mie domande inespresse o rimaste senza risposte, l’assenza di qualsiasi orizzonte esistenziale.

Mi piegai, così, consenziente, alle rigidità dell’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr a Coëtquidan, in Bretagna, dove, dalla stanza traboccante di giocattoli e ninnoli, di sete e di mussoline, passai alle brandine spartane in camerate enormi e fredde, nelle quali doveva regnare il

più assoluto silenzio.

Un silenzio a volte così assordante per le mie orecchie – abituate all’incessante cicaleccio

salottiero degli ospiti impomatati nella dimora materna – da lasciarmi smarrito e nello stesso tempo fiero del coraggio che dimostravo nell’aver gettato dietro le mie spalle l’ozio e l’agiatezza per mettermi al servizio della Patria.

Mi feci promettere solennemente da mio padre che

non avrebbe esercitato l’influenza che possedeva per addolcirmi in qualche modo l’agone che mi attendeva.

Volevo trasformare quel verme che mi sentivo di essere in un soldato d’acciaio e molto velocemente mi adattai ai ritmi a volte disumani dell’addestramento militare, irrobustendomi nel corpo e nella volontà, dato che mi cibavo del mio stesso orgoglio, della mia caparbietà e resistenza

a negare a me stesso ogni diritto in nome di

una Patria di cui, in fondo, non mi importava niente,ma al servizio della quale avrei raggiunto lo spessore umano che sentivo di possedere, anche se intaccato dall’incuria e dal lusso sfrenato e indecoroso dei miei trascorsi da rampollo debosciato di una famiglia benestante.

Passai a pieni voti ogni esame e travolsi ogni ostacolo che si intrometteva tra me e il mio obbiettivo e, da pulcino debole e implume quale ero, mi trasformai in un fiero cadetto che accese di luce lo sguardo di mio padre il giorno che mi vide marciare tra le fila dei miei simili, all’unisono, sfavillante nei finimenti d’ottone della divisa

lucidati fino allo sfinimento, con lo sguardo che sprizzava salute e i muscoli sciolti e scattanti, frutto di innumerevoli levate all’alba e di estenuanti marce attraverso terreni impervi, con addosso lo zaino colmo e perfettamente equipaggiato per affrontare i disagi delle campagne in terre lontane e sconosciute.

Una volta promosso sottotenente, superai di slancio tutti gli ostacoli, adattandomi senza sforzo alle privazioni di una vita grama ma colma di un significato che altrimenti non avrei mai trovato né dentro né fuori di me.

Ormai temprato ad affrontare l’ignoto delle colonie,

fui impegnato dapprima in oscuri compiti di controllo

agli imbarchi delle navi colme dei tesori sottratti a quelle terre generose: riso e pepe dalla Cambogia; tabacco e legni pregiati dal Laos; tè, lattice, zinco, stagno e carbone dal Viet Nam.

Il mio compito era di tenere a freno con mezzi drastici e spietati (il confino, la detenzione e, nei

casi più estremi sfociati in attentati terroristici, la ghigliottina) le teste più calde fra gli indocinesi: agitatori politici che, conservando gelosamente il sentimento di naturale appartenenza alla loro terra sottoposta al dominio coloniale straniero, tentavano di risvegliare nei compagni abbruttiti dalla fatica e dalle umiliazioni lo spirito combattivo delle antiche tribù guerriere da cui discendevano sin dalla notte dei tempi.

Quando scoppiò la guerra d’Indocina, fui destinato a Saigon con il grado di tenente e il comando di un plotone.

Il mio trasferimento avvenne in tempi rapidissimi: il

mio compito era quello di dare man forte, nuove idee e nuova linfa vitale alle già sfibrate guarnigioni locali, che si erano lasciate cogliere impreparate dall’insurrezione dei Vietminh galvanizzati dai proclami di Ho Chi Minh, il loro redentore nazionale che predicava il vangelo comunista.

Quando approdai nella fitta giungla della quale

avevo solo sentito parlare, rimasi letteralmente rapito dall’incredibile profumo delle ninfee affioranti dalle acque pluviali e dai venti che spiravano, insinuandosi tra una forra e una radura, portando semi, foglie cadute e lontani echi di battaglie nascoste nell’intrico della vegetazione.

Fu atroce, all’inizio, abituarsi al clima torrido e

umido, ma il cognac francese e la cannabis vietnamita mi sostennero non poco nel sopportare una temperatura per noi assolutamente micidiale. Per prevenire l’insorgere della malaria, masticavamo di continuo pillole di atrabina: ma quando ci rendemmo conto che l’abuso di quel farmaco rendeva sessualmente impotenti, finimmo per gettarle via.

Le scaramucce tra i giunchi, le canne di bambù, le liane, le larghe foglie che celavano splendidi fiori carnivori o velenosi, erano entrate ormai a far parte della mia realtà quotidiana, come se la sinergia della battaglia si fosse fusa alle meraviglie naturali del luogo.

Ogni mattina si usciva in perlustrazione, attenti alle

trappole mortali che i guerriglieri Vietcong seminavano nottetempo, in completo silenzio, avvolti e nascosti dalla loro giungla, illuminati solo da uno spicchio di luna che per loro era risplendente come il sole di mezzogiorno.

Cercavamo, in ogni piccolo agglomerato di capanne,

ancora abitato dalle donne e dai bambini, i sentieri quasi invisibili e le gallerie sotterranee immediatamente ricoperte dalla folta vegetazione perenne, che portavano ai rifugi dei Vietcong, mimetizzati nel fogliame cascante e incredibilmente intricato.

La determinazione dei nostri nemici era dura e implacabile: intendevano sterminarci e cacciarci via dalle loro case di palme e bambù, dai loro pozzi di acque semi palustri, dalle radure che a fatica sfuggivano all’abbraccio soffocante della giungla, dove seminare riso e cereali e pascolare piccoli armenti di capre e maialetti scuri di pelle.

Quando poi ci si incontrava – loro silenziosi come

serpenti tra i rami frondosi, noi intruppati nel nostro marciare pieno di sussiego e di protervia – infuriavano carneficine spaventose: talvolta, svuotati i caricatori delle armi automatiche, si completava il lavoro all’arma bianca, con la baionetta o con il pugnale, tra grida soffocate e urla disumane che zittivano tutta l’infinita popolazione alata degli alberi generosi di nascondigli.

Ci si scannava con diligenza, sia da una parte che dall’altra,

fino a che la schiera rimasta più esigua di numero, a un gesto di mano silenzioso di un comandante Vietminh dall’uniforme di stampo cinese, o al mio perentorio comando di ritirata, cedeva il campo ai vincitori del momento.

Il massacro svaniva in un attimo, così come si era

acceso, sfumando nel lieve movimento di fronde che inghiottiva l’ultimo superstite in fuga. Qualcuno dei nostri, ripiegando, portava sulle spalle un compagno ferito che respirava ancora, anche se era destinato a crepare poche ore dopo, divorato dalla febbre scatenata dalla setticemia.

Le ferite si trasformavano in ascessi purulenti

in mezzo al lezzo dolciastro degli ospedali da campo: era come se il calore malsano sprigionato dalle tiepide piogge quotidiane istigasse le infezioni a propagarsi più in fretta nell’organismo.

Un calore vivificante per la vegetazione, ma mortifero per la fibra di noi francesi, abituati alle arie frizzanti, pregne di iodio e di ozono, con cui l’immenso Atlantico lambiva le coste della Normandia e della Bretagna.

Al ritorno nel nostro accampamento seguiva il triste

computo delle vittime, la cura dei feriti e la distribuzione

di cibo, fumo e alcool agli scampati, stramazzati

sulle loro brande o sotto il getto di docce rudimentali.

La sera trascorreva nello scrivere lettere all’innamorata lontana o nel leggere quelle arrivate con la posta, lasciando defluire i flussi palpitanti di adrenalina ancora presenti in ogni fibra.

In tutti noi la paura e l’aggressività di chi lotta quotidianamente per sopravvivere convivevano con il dolore lancinante e la nostalgia amara di chi sa che sta pagando con la propria pelle i giochi sporchi della politica a Parigi.

A volte trascorrevano lunghi periodi di tregua, durante i quali si sentivano solo i rumori consueti dell’immensa giungla che ci circondava come una gigantesca cattedrale, i cui pilastri erano le arcate di fogliame lussureggiante che il sole intarsiava di arabeschi lucenti.

Noi seguitavamo a effettuare le nostre quotidiane perlustrazioni, ma subito captavamo dalla quiete priva di tensione dell’ambiente circostante che quel giorno si sarebbe consumato senza combattimenti. Erano le settimane durante le quali i nostri nemici si dedicavano alla coltivazione di riso e di cereali che noi avremmo poi sistematicamente bruciato, oppure mettevano in pentola qualche animale sopravvissuto alle nostre razzie, per

donare un minimo di nutrimento ai loro corpi spossati dalla fatica della guerra e per garantire la sopravvivenza alle loro famiglie sfinite da una vita raminga.

Fu durante una di quelle tacite tregue che trovammo, sperduto e nascosto nel folto della giungla, un piccolo gruppo di capanne, completamente isolato, lungo le sponde di un placido fiume dalle acque giallastre.

Nessuna traccia di nemici nelle vicinanze, ma solo alcune donne, vestite di abiti dai colori vivaci, meno consunti del solito.

Ce n’erano di giovani e di vecchie, e assieme

a loro vagava qualche bambino che nello sguardo non

sembrava racchiudere né il passato né il futuro.

Le strane abitanti di quella piccola comunità vivevano ai limiti della sussistenza, ma apparivano comunque piene di dignità e scevre di ogni paura: si intuiva che la loro era una posizione intermedia tra i due belligeranti.

Ci accolsero con un suggestivo rituale sobrio

e rispettoso, accostandosi a noi con sguardi sereni

per porgerci fumanti tazze di tè forte e aromatico.

Noi ci sentimmo onorati da quella accoglienza inattesa, e tirammo fuori dai nostri tascapane tutti gli alimenti di prima necessità che facevano parte della nostro equipaggiamento.

I nostri doni suscitavano occhiate piene di gratitudine e quelle donne a stento trattenevano

i loro bambini dal gettarsi famelici sulle gallette,

sul latte condensato, sulla carne in scatola e sulle sardine sott’olio delle nostre razioni.

Si stabilì da quel giorno un legame molto forte fra noi soldati stranieri e le meravigliose abitatrici di quel Tempio privo di statue votive, che però odorava sempre d’incensi bruciati nel segreto delle ombrose capanne.

Il nostro arrivo era atteso con una specie di serafica pazienza, con una gioia intimamente segreta.

In breve tempo si formarono delle coppie: offrendoci spontaneamente i loro corpi, quelle donne delicate ci dimostravano nel modo più naturale la loro gratitudine e il loro affetto.

Le loro effusioni erotiche non assomigliavano

neppure lontanamente a una qualsiasi forma di

prostituzione e anche noi soldati rifuggivamo del tutto dalla violenza che di solito esercitano gli occupanti sulle donne del paese occupato.

A poco a poco quel villaggio pieno di amache dondolanti si trasformava in un’oasi quieta e riposante fuori dal tempo e dallo spazio, come

se avessimo trovato una dimora segreta, un inatteso rifugio proprio nel momento più furioso del tifone tropicale.

Per me, inoltre, esisteva un’immensa gioia in più.

Tra le piccole creature che vivevano in quell’inusitato anello di pace al centro di una delle più sanguinose guerre del secolo, c’era una bimba di quattro anni, di nome Kaiki, minuta e aggraziata nei movimenti, come se la danza e la musica le scorressero nelle vene assieme al sangue.

La udivo cinguettare come un usignolo, felice

del suo raggio di sole, quando mi vedeva arrivare, e mi correva incontro, cingendomi il collo con le sue manine come se volesse aggrapparsi alle corde di un’altalena che la spingeva tra le stelle.

E io la sollevavo in aria, perdendomi tra le sue risa

cristalline, nel bruno lucente e acceso di quegli occhi identici ai frutti del mandorlo e del pesco, tanto l’ovale della forma spiccava nella freschezza di quel viso appena fiorito.

I giochi fra noi erano semplici e spontanei: io mi riposavo nell’ombra di una capanna, con la schiena appoggiata alle frasche, e Kaiki si trastullava a suo piacimento, indossando il mio elmetto, frugando nei miei svariati tasconi alla ricerca, come in una caccia al tesoro, di prelibatezze che io avevo accuratamente celato e delle quali negavo l’esistenza, facendo il finto tonto, fino a

che la sua intrufolante manina scopriva il tubetto del latte condensato denso di zucchero, o una palla da tennis trovata tra le cianfrusaglie di ogni genere che ci spedivano da Saigon.

Man mano che scovava quegli attesi ma sempre nuovi tesori, gli occhi di Kaiki si illuminavano di gioia e di meraviglia e io pure fremevo di contentezza nel vedere quel visetto di bimba, dipinto con la gravità di una statua votiva, perdere la sua compostezza di maiolica per aprirsi in un sorriso che varcava gli oceani, cancellava le guerre, annullava le differenze di pelle e di razza.

Il riso dei bimbi è l’unica vera uguaglianza su questo

pianeta, insieme alla morte…

Ma ciò che è bello non dura mai a lungo…

Quel giorno il silenzio nella foresta era impenetrabile e denso di minacciosi presagi.

Le nostre perlustrazioni si erano rivelate infruttuose e i vapori umidi della giungla

tropicale ci avvolgevano come un sudario, rendendoci il fiato affannoso e imperlando la divisa di macchie umide

e scure.

All’approssimarsi del buio, mi resi conto che eravamo ancora assai distanti dall’accampamento ma invece abbastanza vicini alla nostra oasi di felicità.

Un’insopportabile stanchezza rallentava il nostro cammino: ci sentivamo stremati nel corpo e svuotati nella mente.

Dopo un’intera giornata passata a dare la caccia a

fantasmi che comparivano all’improvviso per poi svanire subito dopo nel fitto della vegetazione, fummo assaliti dalla nostalgia per la calda accoglienza che sempre ci veniva riservata nel villaggio delle nostre amiche.

E così tornammo verso le donne del Tempio.

Il villaggio ci accolse con il consueto calore: appena

posammo i piedi nel cerchio più scuro disegnato dalle ombre delle capanne, le abitatrici accorsero festose verso di noi e Kaiki mi saltò tra le braccia come era sua abitudine.

Fu allora che, all’improvviso, si scatenò un inferno di fuoco e di fiamme e una torma di Vietminh ci piombò addosso, scaricando all’impazzata raffiche ululanti con le armi automatiche. Nel trascorrere di pochi istanti che parvero un’eternità, in un interminabile ralenti di morte, mentre le capanne si scheggiavano in sibili violenti tutto intorno a noi, e pezzi di legno si staccavano fischiando sotto l’impatto dei proiettili, le nostre amiche caddero una dopo l’altra, come delicati fiori recisi da

una forbice impudica e feroce, macchiando di rosso acceso le lunghe tuniche colorate e i bei capelli corvini portati sciolti lungo le spalle.

In pochi minuti la nostra oasi di pace era diventata una palude di desolazione e di orrore.

«Tenente! I Vietminh sono troppo superiori di numero! Non ce la faremo mai a respingerli! Dobbiamo ripiegare in ordine sparso se vogliamo salvare le pelle!»

La voce del mio attendente mi giunse nitida anche

se ovattata, mentre, facendole scudo col mio corpo, stringevo a me la piccola Kaiki, che singhiozzava sommessamente, tremando e invocando disperatamente la madre.

Mi resi conto in un attimo che tutto era perduto.

Il piccolo villaggio circolare ardeva di vampate scarlatte in ogni capanna.

Nessun grido di donna risuonava più nell’aria e le abitatrici del Tempio giacevano mute come

farfalle abbattute da un vento maligno, con le fragili ali spezzate, affogate per sempre nelle chiazze vermiglie del loro sangue innocente.

Mi rassegnai a dare il segnale della ritirata, alzando una mano, come per dare un pugno al cielo e, sempre stringendo a me la mia piccola «fiore di loto», mi acquattai camminando all’indietro, cercando di uscire da quel muro di fuoco e di spari per portare in salvo con me almeno lei.

Ma, a un tratto, un brivido la percorse tutta e la sentii emettere un piccolo leggero singulto di sorpresa e di dolore: subito dopo Kaiki si adagiò esanime tra le mie braccia.

Mi fermai, al riparo di un fitto gruppo di alberi

e mi chinai su di lei, scostandola un poco da me, per rendermi conto di cosa le fosse successo, per medicare la piccola ferita provocata dalla pallottola di striscio che aveva sfiorato il mio elmetto, deviando il suo corso.

Ma ai miei occhi increduli si presentò l’immagine del suo solare, immutato sorriso ormai spento per sempre negli occhi ancor aperti ma privi di luce, mentre il suo sangue mi scorreva in rivoli carminio tra le dita e lungo i polsi, inzuppando le mie maniche, la camicia e quegli sporchi pantaloni da soldato che tanto le piacevano, perché nascondevano sempre nelle tasche qualcosa di buono o di bello per lei.

Restai così, come paralizzato, a guardare il suo sangue che continuava a laccare, sempre più lentamente, le mie dita, su cui lei aveva posato quella sua delicata testolina, ed i riflessi rossi si mescolarono per sempre nella mia mente a quelli neri di ogni uomo o donna uccisi durante quella guerra inutile quanto disumana, della quale anch’io mi sentivo in parte responsabile.

Le braccia robuste del mio luogotenente mi strapparono alla mia paralisi, staccandomi rapidamente ma senza brutalità da quell’essere amato che ormai altro non era che uno straccio sporco di sangue…

Mi trascinarono via e io sentii le mie gambe correre e la mia voce, con l’autorità di sempre, chiamare a raccolta i miei uomini verso una salvezza che si palesava difficile ma che raggiungemmo, centuplicati nelle forze dallo scempio del nostro rifugio segreto, ammazzando i nemici senza tregua, con i denti digrignati in una frenesia da forsennati.

Nei giorni che seguirono nessuno parlò più dell’accaduto, tanto ci sentivamo in colpa per aver attirato i nostri nemici verso quel luogo di pace e di armonia.

Ma per me era una consapevolezza ancora più dolorosa, perché mia era stata la responsabilità della scelta di fermarci lì quella sera e più ci pensavo, più mi assalivano morsi allo stomaco, violenti e continui.

Mi aggiravo per l’accampamento, torvo, in disordine, come nessuno mi aveva mai visto prima, ossessionato dai fantasmi delle donne morte per colpa mia e mi guardavo le mani, che,

se pur lavate e rilavate energicamente, mi sembravano sempre orribilmente lorde del sangue della piccola Kaiki, sangue innocente che mi ricadeva addosso come una maledizione.

Il passo fu breve, da quei fantasmi singoli alla moltitudine degli altri, sconosciuti, infiniti: tutti mi passavano davanti, mi sfioravano girandomi intorno, ricordandomi le loro vite che avevo soppresso, stracciato, gettato alle ortiche senza altro motivo al di fuori della mia incapacità di dare un senso alla mia esistenza.

Perché se io non avessi accettato di costituire uno degli ingranaggi di quella malefica e disumana macchina di morte chiamata Esercito, non avrei mai stroncato le loro esistenze: avrei consumato i miei giorni tra i futili cicisbei di mia madre, vivendo senza scopo, sciupando il mio tempo in un ozio sterile e vacuo, ma tutto sommato inoffensivo.

E forse sarebbe stato meglio così…

Quel nulla io l’avevo trasformato in sangue, in grida

di dolore e di morte di esseri umani dei quali non sapevo niente e nel martirio, ancora conficcato nella mia memoria, dell’unica creatura che avessi mai amato in questa mia vita desolata.

Quel delirio insensato si protrasse per alcuni giorni, e ammutolì l’intero plotone, in una specie di irreale sospensione temporale.

Poi, come un lampo all’orizzonte in una limpida e rovente giornata d’estate, tutto cambiò nuovamente: radunai i miei uomini, che si rallegrarono nel vedermi di nuovo pettinato, sbarbato, con la divisa mimetica riordinata e gli anfibi ripuliti dal fango.

Tutti pensarono che avessi superato finalmente lo shock e si strinsero con rinnovato entusiasmo attorno al loro comandante redivivo.

Li feci mettere in riga e li passai lentamente

in rivista.

Con affetto virile, pieno di commozione, ricordai ai miei uomini i sacrifici che avevano affrontato

in guerra, la dedizione che avevano mostrato

verso i commilitoni, al punto da non lasciare mai nessuno (neppure i cadaveri) nelle mani dei Vietcong, che, noi lo sapevamo, avrebbero infierito sui loro corpi, vivi, morti o moribondi, con rabbioso accanimento.

Li abbracciai tutti, uno per uno, con le lacrime agli occhi, con l'intima consapevolezza che quelli erano gli ultimi momenti che trascorrevo con loro.

Poi dichiarai la missione d’ordine prevista per la mattina: recarsi sul luogo dell’eccidio e, seguendo attentamente ogni piccolissima traccia che potessero aver lasciato i nostri nemici, trovare il loro covo e far pagare a caro prezzo ciò che essi avevano compiuto contro donne inermi della loro stessa razza, con il solo scopo di uccidere un esiguo manipolo di nemici.

E così facemmo: ci trasformammo tutti in cani da pista di sangue e in capo a poche ore, attraversando forre incredibilmente intricate e guadando una basa palude alquanto insidiosa per le sabbie mobili, arrivammo fino al loro campo, non sentiti né avvertiti, dato che anche noi avevamo ormai appreso da loro l’arte di muoverci nella giungla come silenziosi animali feroci.

Il loro era un grande accampamento, brulicante di uomini e le poche guardie piazzate nei punti strategici, furono messe a tacere per sempre dalla nostra nuova sagacia e dalla potente rabbia che ci ribolliva dentro.

Il loro numero era soverchiante rispetto al nostro, ma nessuno di noi, toccato come me nel profondo dei propri sentimenti e ormai conscio dell’inutilità di questa guerra d’invasione, non ammettendo neppure a noi stessi la possibilità di rinnegare il giuramento fatto alla nostra patria, ci gettammo urlando come un sol corpo tra di loro, uccidendone una quantità notevole e cominciando a cadere, l’uno dopo l’altro sotto i loro colpi, dopo aver cercato l’ultimo sguardo del compagno più vicino.

Io fui l’ultimo ad offrire il petto alle loro spade, dopo aver benedetto ognuno dei miei compagni di armi nella lingua universale di ogni soldato che sta per morire:’ Che la tua sia una breve agonia!’

Poi mi gettai allo scoperto, urlando il nome della mia piccola amica: ‘ Kaiki!’ come un grido liberatorio e mentre cadevo, trafitto innumerevoli volte in ogni parte del mio corpo, mentre sentivo che la mia anima, purificata dalla codardia e dalla insicurezza, si separava dalle mie membra agonizzanti, vedevo le mie mani macchiate dal suo sangue mondarsi, allo stesso ritmo della vita che usciva da me, purificando la mia anima gravata da innumerevoli passati di violenza.

Morii sorridendo e il mio spirito trovò quello che da sempre cercava, offuscato dalle mode del mondo, nel desiderio di pace, coscio che mai più sarei ricaduto nell’orrido errore commesso di uccidere un altro essere a me assimilabile, nel nome di un ideale o per servizio alla patria, scuse addotte per gestire una vita che non aveva il coraggio di sostenere se stessa e le proprie convinzioni.

Morii conscio che da quella morte violenta sarebbero seguite vite difficili, per riparare ai torti fatti alle persone che più avevo amato, ma che sarebbero state vite piene e portatrici di luce, nella ricerca e il raggiungimento della pace in tutto il pianeta.

Non c’è una mia tomba sulla quale fermare il vostro passo o gettare un fiore, né servirebbe: la mia energia dedita alla pace vaga per l’universo a contrastare la violenza, ovunque essa si nasconda.

Fermate invece il vostro pensiero e la vostra coscienza sulla soglia della vostra propria violenza, lasciando che questa mia vita vi racconti il fine ultimo di ogni vita: l’amore universale.

GERARD

Persino le stelle sembravano stanche di attendere l’alba.

Venne infine con un chiarore di madreperla allo zenit, come non avevo mai visto prima ai tropici: senza brillare, quasi grigia e con uno strano ricordo di latitudini elevate.

Joseph Conrad, La linea d’ombra

Nel 1701, agli albori di quello che sarebbe stato ricordato come il Secolo dei Lumi, in Europa divampa la guerra di Successione

spagnola: la Francia del Re Sole lancia una sfida temeraria ad una coalizione di sette stati (Inghilterra, Paesi Bassi, Austria,

Prussia, Hannover, Portogallo e Savoia), pur di insediare un principe della casa di Borbone sul trono vacante di Spagna.

Lo scettro d’Inghilterra è nelle mani dell’ultima delle Stuart, Anna, che si dimostra lungimirante affidando il comando dell’esercito a uno degli strateghi più geniali dell’epoca, sir John Churchill, duca di Marlborough.

La Marina da guerra di Sua Maestà britannica, al comando dell’intraprendente quanto corpulento ammiraglio Sir George Rooke, domina gli

oceani e incute un vero e proprio terrore ai vascelli francesi e spagnoli che vanamente tentano di sbarrarle la rotta verso Gibilterra…

Io, capitano di lungo corso della Marina Militare di sua Maestà Britannica Anna Stuart, ero in viaggio, da lungo tempo ormai, alla perenne caccia, punteggiata di battaglie feroci e sanguinosissime ma alla fine vittoriose, delle navi francesi e di quelle dei pirati che infestavano i mari osteggiando il nostro fiorente commercio con ogni angolo del mondo allora raggiungibile.

Ero un uomo ancor giovane, ma segnato nel volto e nei capelli precocemente argentati dalla durezza dei miei compiti sanguinari, dove la pietà non aveva sedi né trovava giustificazioni.

Ero colto, autoritario, portato al comando, amato e rispettato dai miei uomini che a me, proprio a me in persona e non alla Regina, che era una donna fragile e omosessuale, legata alle sue favorite in modo fatale e non nascosto, che però era degna del mio rispetto perché aveva portato a termine importanti azioni per l’Impero Britannico, tra le quali l’annessione della Scozia.

Essi sentivano la loro Sovrana assai lontana e dedicavano il loro sudore quotidiano, il salmastro che seccava e induriva la loro pelle, il sangue che versavano e l’ultimo singulto nella loro morte al loro capitano, vicino a loro, ogni giorno, condividente e condiviso.

Io ero duro e inflessibile, tutto seguivo e comandavo in prima persona, andando ovunque per la mia nave elegante, potente e veloce, fiorita di candide vele sempre gonfie di vento e di gloria.

Visitavo le cambuse e le cucine, dividevo lo stesso loro cibo e lo stesso loro rhum, mi alternavo al timone e chiamavo i miei sottotenenti a discutere con me le azioni di guerra e le strategie. Controllavo nasse, gomene, stato delle armi, dei cannoni, delle polveri e, quando potevo, elargivo svaghi e donne nei porti accoglienti, cibo fresco e sano, pagando con la mia moneta, col mio credito inesauribile concessomi da Sua Maestà in persona, ciò che poi loro avrebbero ricambiato col loro sangue per tenere salva la mia vita.

Ma a me non interessavano le donne.

Quando, spinto dall’euforia generale di un approdo per i rifornimenti o di un raro ritorno in patria, venivo portato in luoghi adatti al mio rango e mi venivano offerte le più giovani schiave ed ancelle, con i capelli profumati di oli esotici, ornati di fiori ed i seni appena celati da vesti colorate di veli trasparenti ed ammiccanti, io non riuscivo a cogliere di loro che questa primaverile essenza e giovinezza e non rispondevo alle loro lusinghe né alle insinuanti carezze, ritirandomi, dopo aver lasciato un buon ricordo di me in denaro e gioielli, nella mia cabina di legno odoroso di mare e del fumo della mia pipa.

Ero un uomo che amava prendere, avere, rubare, nel corpo e nell’anima, la virilità di altri uomini.

E su questo nessuno aveva da ridire, né si permetteva di commentare, poiché quella era una regola vigente tra i marinai di lungo corso, cioè sfogare sui mozzi bambini o adolescenti le proprie voglie carnali, ed era, per i mozzi stessi, di solito orfani e prelevati dalle strade fumose e violente della Londra notturna o degli oscuri porti infidi, infestati di ladri e assassini, di taglia-gole della peggior specie, l’unico mezzo per sopravvivere, venire protetti e raggiungere l’età matura.

Io non mi congiungevo di solito ad essi, lasciandoli alla ciurma, ma eleggevo il mio attendente personale, accuratamente scegliendolo tra la nobile giovinezza destinata alla gloria e al comando delle flotte marine regali, seguendo i miei canoni di bellezza e qualità umane e scegliendo creature forti ma femminee, appena più che adolescenti, fiori non ancora sbocciati da forgiare alle mie esigenze e ai miei gusti.

Non ero paterno, ma neppure violento, non ero protettivo ma neppure un estraneo.

Forgiavo quelle teneri virili vite ai miei voleri, indicando loro una autonomia e dignità basata sull’essere il mio favorito e ripagata con cariche, onori e saggezza marinara.

Ma il giorno in cui perdevano il loro sapore di boccioli io, senza affatto soffrirne, li promuovevo a cariche maggiori, mandandoli su altri vascelli al loro destino, con addosso il mio indimenticabile fardello e la mia influente fortuna.

Quando Gerard, di padre francese e madre inglese, nato in Inghilterra, di media famiglia benestante artigiana, venne a cercare la libertà del mare salato presso la mia truppa come mozzo, fu la prima volta che io andai contro alle mie ferree regole.

Il suo capo corvino e ricciuto vagava perennemente tra la ciurma e la sua voce ancora bitonale, tra l’infanzia e la giovinezza, addolcita e graffiata da una erre arrotata e un po’ afona, si levava sulle altre impersonali e gravi, aggraziata ma impertinente, eletto subito a capo dei mozzi in modo plenario per la luminosità dei suoi occhi verdi che emanavano scaltrezza, intelligenza e acutezza.

Lo scelsi d’ impeto, ma forse fu lui a scegliere me e, tolti di dosso gli abiti rigati della condizione più grama, rivestito di autorità nella bianca divisa orlata di blu di mio attendente, diventò la mia ombra, il mio silenzioso consenso.

Egli leggeva i miei desideri e necessità prima ancora che io ne diventassi cosciente e il tea era già pronto proprio nel momento in cui io glielo chiedevo, così come un forte bicchiere di rhum in una notte ventosa di luna piena, mentre vegliavo afferrato al timone, sentendo fremere la mia nave, scolpita dalle mie mani.

Entrò lui di sua iniziativa, nel mio letto, la prima volta che avvertì il mio desiderio, facendosi carne dei miei ordini senza neppure che io li pronunciassi, senza bisogno che io li vedessi.

Si prese cura del mio corpo, adorandolo ed ammirandolo, rendendosi felice fautore del mio potente afflato fisico e collettore del mio respiro di piacere.

Egli mi amò e per me fu la prima volta: la prima volta che incontrai quel calore dopo le braccia di mia madre, alle quali fui strappato a sette anni, desinato al collegio militare.

Io pure lo amai, ma non lo ammisi a nessuno, né a me stesso, né a lui.

Ma l’amore è assoluto padrone di chi lo accoglie e si palesa di propria incontrastabile volontà ad onta di tutto e di tutti.

Non ero abituato a quel fremere di pelle, a quel calore di mente e di cuore, alle ginocchia cedermi al suo apparire, mentre lui, fiero della breccia scavata, così profonda e inattesa, vita della sua vita, ne delirava negli occhi e nel canto notturno, dolce e malinconico, fuso alla forza di amare ed essere amato, nella solitudine profumata di venti lontani della prua, mentre, sotto coperta, il rumore si mescolava agli odori forti degli uomini salati della ciurma.

Per questo tutto fu chiaro a tutti, in poco tempo e i motti faceti degli uomini miei asserviti, fino ad allora adoranti, cominciarono a minare sottilmente il mio innato e declamato privilegio di proprietario di vite, fino a metterlo in discussione, fino a trasformarlo in una lisa tela per vele da gettare agli stracci per lucidare i ponti e gli ottoni.

Gli uomini di violenza, vivono violenti e violentano chi è meno violento di loro.

Questa era la legge della Marina Militare.

Gerard aveva col suo amore non richiesto né atteso, coll’amore del suo corpo intessuto di dolcezza, aggiunto latte al rhum, acqua dolce alle onde salate della tempesta che aggrediva e scuoteva spesso la nave, creando una falla dalla quale sarebbe entrata l’onda che ci avrebbe tutti affogato.

Conscio di questo, aggredito al mio tallone d’Achille, pur sanguinando internamente in ogni mio oscuro anfratto, lo allontanai da me, promuovendolo ad una carica maggiore sulla ciurma, dato che non aveva né i natali né gli studi per aspirare ad accedere alla carriera militare, togliendogli l’incarico di mio attendente e di proprietario del mio letto e dei miei sentimenti, che non volevo e non potevo permettermi di provare.

Poi, essendo da poco arrivato sulla mia nave un giovane cadetto di una famiglia nobile scozzese, avviato alla carriera e destinato a portare avanti il potere della sua casata sui legni lucidi dei galeoni di Sua Maestà, lo scelsi come sostituto di Gerard.

Egli era alto, ancora flessuoso, ma di potente costruzione, rosso di capelli e di peluria fitta, che lo ricopriva assieme alle efelidi, sulle braccia e sulle gambe, nascondendo una pelle marmorea, quasi trasparente.

Gli occhi azzurri rubavano in ogni momento il colore del mare e del cielo, restituendo ingenua grazia alla creatura acquea, ora placa ora furiosa, che dominava le nostre vite.

Egli era placido e silenzioso, né uomo, né giovane, ma vecchio e saggio, rassegnato e conscio del suo compito: era un figlio modello di una genia di orgogliosi forti invincibili uomini, ora sottomessi e asserviti al potere inglese, dopo secoli, da una fragile donna, amante delle donne.

Io a lui feci lo stesso che la mia diretta padrona aveva fatto al suo popolo: eletto mio attendente e, senza concedergli l’onore delle armi, lo presi, incurante di chi passasse o guardasse, gettandolo con foga su di un covone di gomene arrotolate e sfogando dentro di lui, che silenzioso non mosse un muscolo né uno sguardo, tutta la rabbia dell’amore che avevo dovuto rifiutare e che mi arroventava le viscere, bruciando come una piaga di peste accesa e purulenta.

Un lieve rivolo di sangue lungo l’ancora infantile eleganza delle sue cosce sancì di nuovo il mio riaffermato potere e in lui trovai il più fedele e presente attendente che io ricordi, diventando poi un grande capitano di lungo corso, identico a me, mio testamento militare e spirituale.

Il suo nome era Vincent e nacque vincente dalla morte della sua verginità.

Gerard vide, o fu informato di quanto accaduto e subitaneo si accese di una violenta gelosia, che lo portò a divenire torvo, a incarnare il lato oscuro di quella pallida luminosa luna notturna che era stato tra le coltri della mia cuccetta e tra le gomene della prua solitaria della notte.

Divenne violento, spesso ingiusto con i più deboli ed indifesi di quella moltitudine di offensori, intristito, annegato nel rhum, riottoso ai miei ordini, spesso incurante e disobbediente, fino a che mi portò ad infliggergli una pena corporale davanti a tutta la nostra deviata comunità.

Legato a torso nudo all’albero maestro ricevette dal mio steso attendente, che gli aveva sottratto il posto al sole regalatogli dall’essere capace di amare, una sfilza di vibranti scudisciate, nel silenzio totale degli uomini che sentivano l’ombra del destino agitarsi tra le vele ed i nodi delle nasse.

Ogni colpo che ricevette, senza che lui esprimesse alcun suono, fu inferto al mio cuore, direttamente e lì rimase a sanguinare per sempre..

Finita la punizione esemplare, mentre la ciurma e gli ufficiali mormoravano tra loro il sunto dei loro pensieri, e nell’aria raffreddata dagli schizzi delle onde contro le paratie il mio volere, la mia autorità ed il mio carisma aleggiavano sovrastando tutto e tutti, Gerard fu slegato e, sanguinante, ma indomito, andò verso la sua cabina, fendendo la folla che gli fece ala aprendosi al suo passo incerto ma volitivo, mostrando il suo corpo ferito e il suo onore infangato, con il sorriso amaro volto in un ghigno che era uno sberleffo carnevalesco, un rifiuto del rifiuto subito, una rivolta silenziosa alla luna che celava dentro il suo essere.

Per giorni la nave veleggiò in acque tranquille, dentro e fuori, vicini alla fine del conflitto che ci vedeva ormai vincitori, dopo aver contato non so quanti tuffi di corpi umani, morti o feriti a morte, tra le mani gelide e impietose del grande mare, nostro padrone e servitore.

Tutto sembrava sancito e recuperato, Gerard aveva ritrovato il controllo di se stesso e svolgeva con rinnovata energia e volizione i suoi compiti, mentre Vincent viveva di me e per me, senza dare nell’occhio, sedando il grande sconcerto datomi da un sentimento dimenticato e sepolto nei meandri della mia memoria.

Ma una mattina, alzandomi di scatto assai presto, prima delle luci dell’alba, in preda ad un presentimento furioso come per l’arrivo di una immane tempesta o dello scontro funesto in un iceberg, uscendo d’impulso dalla mia cabina, non del tutto vestito della mia uniforme, andai a sbattere nella penombra dello stretto corridoio, in un ostacolo che al mio impatto emise un tonfo sordo e oscuro, come un afono grido di dolore.

Era il corpo di Gerard, ormai irrigidito nel rigor - mortis, che pendeva inanime e inanimato dopo essersi appeso da solo col collo stretto nella cintura di spesso e resistente cuoio che misurava il suo grado gerarchico, alla trave che sorreggeva la plancia sopra la mia cabina.

Pur nel devastare della morte e nel violaceo che gli alterava il dorato colore della pelle, il suo sorriso emergeva come avesse ritrovato la sua vera identità e i suoi riccioli neri, muovendosi nel rollio leggero della nave, sembravano pensieri che volavano via, finalmente liberati.

Il mio grido strozzato fece alzare di scatto Vincent, già allarmato, nel suo sonno leggero ed attento ad ogni mio respiro, del mio svegliarmi e che rimase impietrito per un attimo accanto a me, guardando esterrefatto i lucidi occhi verdi del mio amato, protesi verso di me nell’ultimo cieco sguardo d’amore.

Poi si riscosse, tagliò con l’affilato coltello che portava alla cintola il cuoio che reggeva il corpo per sempre immoto e orgoglioso di chi mi aveva tanto amato e aveva pagato con la vita il debito contratto con l’amore.

Lo sollevò tra le forti braccia e lo portò, risalendo senza apparente sforzo le strette ripide scale che portavano fuori dalla coperta, adagiandolo sul legno del ponte ancor umido della notte quasi finita, accompagnando con grazia e rispetto il capo del suo non cercato antagonista, accogliendolo nella sua grande e pallida mano, affinché non battesse sul duro della plancia sotto l’ultimo suo amico fil di luna che si posò sul suo viso in una definitiva accorata tremula carezza.

Io, Arianna, porto in me, viventi, le vesti oscure del capitano di lungo corso e il mio amato Gerard è qui, accanto a me.

Ogni volta che piango, ogni volta che ho bisogno d’amore e non lo trovo poiché, non conoscendolo, l’ho per chissà quanto a lungo tempo rifiutato, mi offre il suo amore incondizionato, reincarnato in un corpo canino ma con gli occhi e il cuore di un uomo innamorato.

nella foto NAUFRAGIO

tempera su legno, mia prima opera pittorica dicembre 2006

20 x 25

PARTE II

RITRATTI DI

DONNE

IRIS

Il cortile della scuola materna era vasta e rettangolare e a me sembrava immenso, tutto orlato di alte robinie dalle foglie ovali di un verde tenero e acceso, che a primavera si rivestivano di grappoli di fiori bianchi e fragranti, dolcemente ricurvi e chiusi in loro stessi, come a celare un tenero segreto.

Ne succhiavo il nettare, dopo aver raccolto a manciate quelli ormai maturi, caduti al suolo.

Al centro del grande spiazzo c’era un teatrino di mattoni e cemento poggiato su tre alti gradini, coperto da un tetto a forma di pagoda, dove noi bimbi, guidati dalle nostre maestre, recitavamo lo spettacolo di fine anno, intonando canzoncine ripetute all’infinito per tutta la durata delle lezioni, e inscenando piccole storie, vestiti di costumi di carta crespa colorata e variopinta, che con pazienza, tanta pazienza, confezionavamo con le nostre inesperte e piccole mani, sotto l’occhio attento delle nostre educatrici.

Amavo andare alla scuola materna: l’adoravo! Dentro le stanze dalle volte altissime e dalle enormi porte a vetri con le cornici in legno dipinte di grigio, i muri avevano zoccoli di vernice lavabile gialli e verdini, sui quali erano allineate le fila dei nostri armadietti e degli attaccapanni affissi bassi al muro, in modo tale che noi potessimo arrivarci senza fatica.

Su ogni armadietto era incollata una figurina rappresentante un oggetto coloratissimo, un frutto oppure un fiore, in modo che noi riconoscessimo il nostro posto, dato che non sapevamo ancora leggere il nostro nome.

Il mio era un folletto col cappello verde dai sonagli dorati e i calzoni corti rossi, i piedi scalzi e uno scanzonato sorriso malizioso.

Le mie maestre avevano intuito subito con quale soggetto avrebbero avuto a che fare.

Nelle aule spaziose dalle ampie vetrate, dove filtrava la luce del sole o si rifletteva il rincorrersi delle nuvole accompagnato dal picchiettare della pioggia, spiccavano piccoli tavoli rossi e verdi con seggioline dello stesso colore, raggruppate come macchie circolari di funghetti su un prato. Disponevamo di giochi svariati e ogni giorno si cantava, imparando note e parole nuove.

36

I grossi barattoli colmi di pastelli ci invitavano al disegno e i nostri lavoretti venivano appesi ad asticelle di legno con puntine dalle capocchie colorate.

Avrei voluto disegnare tutte le forme che si affollavano nella mia mente, ma la mia mano malferma riusciva a tratteggiare solo arzigogoli

contorti.

Nell’apprendere l’alfabeto invece ero risultata precocissima: già sapevo scrivere il mio nome e leggevo on facilità le lettere e le parole che campeggiavano sui cartelloni appesi in alto lungo le pareti: A come albero, E come elefante e così via.

A quattro anni scrivevo e leggevo senza fatica tutte le parole che incontravo a passeggio per strada, purché formate da caratteri grandi.

La merenda, a base di pane, burro e marmellata o latte e biscotti, era un gioioso appuntamento a metà mattina, quando, affamata dopo aver consumato tante energie nel gioco e nel disegno, regolarmente me ne spalmavo un po’ sul grembiulino bianco: una marachella che ossessionava mia madre, indaffarata ogni volta a ripristinare il suo colore originale.

All’ora di pranzo i profumi provenienti dalle cucine lievitavano stuzzicanti fino a noi, diffondendosi attraverso i corridoi: le pietanze che ci venivano servite in ciotoline decorate di bachelite erano

appetitose e saporite.

Impossibile non richiederne una seconda porzione, che mi veniva concessa con parsimonia a causa della mia leggera pinguedine: ma la mia fame era impellente!

Ogni mattina, stringendo nella piccola mano il cestino di plastica rosa dove erano riposti il cambio e il tovagliolo pulito, sgambettavo allegra dietro le lunghe falcate di mia madre, che già pensava alle sue quotidiane faccende domestiche e mi accompagnava a passo di marcia, pregustando quelle ore di pace che la mia assenza da casa le consentiva.

Io assaporavo invece l’allegria che avrei condiviso con gli altri bambini e soprattutto pensavo già ad Iris.

Iris era la mia maestra.

A me sembrava incredibilmente alta, ma lei si accomodava sorridente sulle nostre seggioline per poterci accogliere meglio.

Quando, puntualissima, entravo in aula, Iris scandiva il mio nome come un rintocco festoso e io volavo tra le sue braccia, salutando frettolosamente mia madre, che già girava l’angolo del corridoio, assorta dall’assillo dei lavori che l’attendevano a casa.

Mi lasciavo avvolgere dalle lunghe braccia invitanti della mia maestra, che mi stringevano a lei facendomi aderire alle sue forme morbide e lievemente generose.

Il suo profumo di viole o di rose quasi mi inebriava, trasportandomi per valli fiorite e un sorriso spontaneo e solare affiorava su quelle labbra delicate e prive di rossetto.

Iris per me incarnava quello spicchio della luna che a volte vedevo sorgere lentamente sui tetti, più luminoso dell’argento: in quei momenti un tremito misterioso mi scuoteva il fondo del cuore, mescolando dolcezza e languore dentro di me.

Il suo nome riecheggiava tra le mie labbra come un’antica nenia muliebre di donne al lavoro nei campi e il fiore da cui aveva rubato le parvenze aggraziate decorava i balconi dei miei occhi.

La chiamavo mille volte al giorno e sempre il mio sguardo la seguiva mentre giocavo, scrivevo o 37

37

disegnavo.

Appena potevo, mi rifugiavo tra quelle braccia sempre disponibili.

Era Iris che correva a risollevarmi quando cadevo e mi sbucciavo un ginocchio sul ghiaietto del cortile, lei che mi asciugava le lacrime con il suo morbido fazzoletto tranquillizzandomi con la sua voce carezzevole.

Mi capitava spesso di cadere, perché soffrivo di problemi di vista sin dalla primissima età e altre volte picchiavo la testa contro ogni genere di ostacolo, dato che non sapevo valutare bene le

distanze. Ogni volta che questo mi succedeva a casa, mia madre non faceva altro che sgridarmi, ritenendomi solo sbadata e troppo vivace.

Iris, invece, mi teneva abbracciata al suo collo, dove io, cercando il morbido incavo, nascondevo il viso inondato di lacrime.

Scossa dai singhiozzi, mi lasciavo calmare dalla sua voce suadente, fino a quando, passati il dolore e lo spavento, lei mi lavava e disinfettava la ferita, sulla quale poi applicava un

fazzoletto pulito piegato a triangolo e annodato per le becche, in modo che non sanguinassi più. Rasserenata, potevo così tornare ai miei giochi e io, che mi sentivo letteralmente miracolata dalle sue cure amorevoli, ostentavo con fierezza quel bendaggio artigianale, come se mi avessero decorata con la medaglia d’oro.

C’erano poi quei giorni terribili nei quali stavo male,

perché il mio intestino mi torturava con dolori lancinanti: me ne stavo in disparte, col viso corrucciato e triste e cercavo un angolo solitario del cortile in cui rintanarmi assieme al mio dolore, che non era solo fisico, ma anche intensamente mentale.

Iris se ne accorgeva subito, si avvicinava e mi faceva sedere sulle sue ginocchia, accarezzandomi

delicatamente il pancino dolente, dopo aver chiesto alla cuoca di prepararmi una camomilla calda.

Senza dire nulla, come se già sapesse tutto di me e del mio dolore, come se i suoi occhi fossero in grado di leggere l’odissea del mio animo malato, mi cantava sottovoce una canzone tutta per me e, mentre sorseggiavo la mia camomilla, mi cullava con una cadenza così rasserenante da farmi assopire in pochi minuti.

Poi mi adagiava sulla mia brandina e mi copriva, canticchiando ancora sottovoce e dondolandomi lievemente, come su un’amaca scossa da una tiepida brezza primaverile.

Forse sognavo cose che ancora non conoscevo e non capivo,ma che già percepivo distintamente…

Venne Natale e fu tutto un avvicendarsi di decorazioni ritagliate da noi, con carte variopinte e lucenti, con le statuine del presepe ricavate da turaccioli di sughero e da stuzzicadenti, con la capanna di cartone, l’erba secca del giardino e il muschio degli alberi spogli.

Festoni intrecciati pendevano da ogni angolo e una miriade di palline di svariate forme e colori decoravano un abete vero, nel centro del grande salone.

Anche noi, a casa, preparammo l’albero e il presepe: quest’ultimo era compito di mio padre e di mio fratello, dato che io ero ritenuta ancora troppo piccola per maneggiare oggetti fragili e costosi.

La decorazione dell’albero era invece affidata

a mia madre, che la eseguiva a regola d’arte, collocando con cura in mezzo ai rami le sfere policrome di vetro soffiato: c’erano i nanetti, i funghi con la capocchia rossa a puntini bianchi, una mongolfiera verde brillante con fili colorati che reggevano un minuscolo cestello, Babbo Natale sulla slitta, stelline di ogni dimensione, candeline rosse con un supporto fatto a molla, capelli d’angelo argentati, festoni 38

38

lucenti di tutte le sfumature e piccole falde di cotone idrofilo a figurare la neve.

Infine, come in una specie di prodigio, si spegneva la luce e tanti piccoli lampioncini di ogni foggia rilucevano grazie alle minuscole lampadine intermittenti racchiuse al loro interno: l’albero diventava un tripudio di bagliori che mi faceva battere le mani, pazza di gioia.

Ma a scuola le lucine non c’erano e mi rattristava che Iris non potesse vedere quello spettacolo incantevole: avrei voluto renderla partecipe della mia contentezza, vederla risplendere con me tra quelle luci da favola.

Così, la notte prima delle vacanze natalizie, quando

tutti dormivano e l’albero era stato spento (e per fortuna era staccato anche il cavo elettrico dalla spina), io rubai le forbici dal cassetto della cucina, scesi silenziosa a piedi scalzi lungo le scale del piano superiore dove erano situate le camere da letto, presi il cestino di scuola e tagliai, con pazienza e tanta fatica, ogni lampioncino, nascondendoli accuratamente tra i miei panni in modo che non si vedessero né si rompessero, fino a che ne fu pieno.

Volevo farne dono alla mia amata Iris, immaginandola circondata da quelle luci fantasmagoriche e godendo in anticipo della sua felicità nel ricevere un regalo così inatteso.

Poi, con le piccole dita affaticate dallo sforzo e gli arti indolenziti per essere stata a lungo in piedi su una sedia, tornai a letto, silenziosa come ne ero uscita e mi addormentai di botto.

Al mattino, al primo richiamo della mamma, mi destai subito, smaniosa di raggiungere la scuola; ma mia madre mi sembrava lenta e indolente, rendendo interminabile il tempo che mi separava dalla mia audace sorpresa.

Uno strano languore, misto di impazienza e di dolcezza, mi lievitava nello stomaco.

Quando finalmente arrivammo a scuola e mia madre se ne fu andata, attesi, con malcelata impazienza, il momento adatto.

Appena ci fu una pausa nelle attività ricreative, attirai Iris in un angolo e le dissi che avevo una sorpresa per lei.

Poi la condussi nel corridoio vuoto, nel segreto del mio armadietto e aprii il cestino, mettendole tra le mani i lampioncini.

«Presto si illumineranno!» le dissi pregustando la gioia immensa che le avrebbero donato.

Il volto di Iris fu rischiarato da un dolcissimo sorriso, venato da una punta di muta malinconia, come una lacrima solitaria che scende su una gota. Era una luce ancora più splendente di quella dei miei lampioncini, ma più intima e soffusa, una luce che si diffuse in tutto il mio essere, fino a una radice nascosta che neppure sapevo esistesse in me.

Poi, con infinita tenerezza, Iris mi abbracciò stretta stretta e mi spiegò che, privati del filo che li collegava tra loro, i miei favolosi lampioncini sarebbero rimasti spenti per sempre.

E mentre mi parlava mi fissava negli occhi così intensamente da rapirli.

Iris mi aveva rivelato il segreto della luce elettrica: non avrebbe mai visto il bagliore di cui io volevo circondarla, per donare una degna cornice alla sua bellezza.

Delusa e triste, presi a piangere e a singhiozzare: non avrei potuto mostrarle quanto io la vedessi bella.

Ci volle molto tempo perché riuscisse a calmarmi. Rimasi sconsolata per tutto il giorno, nonostante Iris cercasse con discrezione di farmi capire che aveva comunque apprezzato tantissimo il mio gesto e che, nonostante la mancata accensione dei lampioncini, si era sentita più bella che mai.

39

Quando venne mia madre a prendermi, fu svelato il mistero casalingo dei lampioncini spariti e le due donne ci risero sopra entrambe, divertite dalla mia ingenuità.

Ma io invece mi adombrai ancora di più.

Imploravo di lasciare i lampioncini a Iris, ma la maestra, intuendo la disapprovazione di mia madre,

si schernì così fermamente che il mio tenero sogno incompiuto fu incartato in un giornale e prese la strada di casa, tra il mio profondo sconforto e la palese irritazione di mia madre, che già si preoccupava di come raccontare l’accaduto a mio padre…

Non fui sgridata aspramente, quella volta, ma solamente rimproverata e ammonita sul rischio che avevo corso: se il filo non fosse stato staccato, avrei potuto restare folgorata.

Inoltre mi fu spiegato altrettanto chiaramente che gli oggetti di casa nostra appartenevano a mamma e papà e che io dovevo sempre chiedere il permesso a loro prima di prenderne uno.

Mio fratello, invece, la prese malissimo: visibilmente incollerito, mi investì di cattive parole. Come mi ero permessa di rubare le luci del suo albero di Natale?

Da ultimo, ci fu la desolazione del buio profondo nel quale era sprofondato l’albero a causa della mia malaccorta birichinata…

Ai lampioncini furono tolte le lampadine e attaccati ganci di fil di ferro, trasformandoli così in comuni decorazioni prive di illuminazione.

Ma Iris mi amò in modo particolare, da quel giorno fino a quando ci separammo al termine del ciclo di scuola materna: io non tralasciai mai di regalarle un fiore colto da una siepe o una coccinella che mi si era posata addosso.

E quell’amore profondo, celato in quella radice segreta,non mi abbandonò mai.

Qualche lampioncino esiste ancora tra le mie decorazioni natalizie e ogni anno, mentre le estraggo dalla scatola impolverata, li osservo con intensa commozione e con infinita tenerezza.

Non rividi più Iris da quando si è trasferì in un’altra città, ma un giorno mia madre mi disse che si era sposata e aspettava un bambino.

In quel momento mi sembrò di stabilire un contatto telepatico con lei, una specie di corrispondenza interiore con la sua anima, e pensai che quel bambino, forse, un pochino apparteneva anche a me.

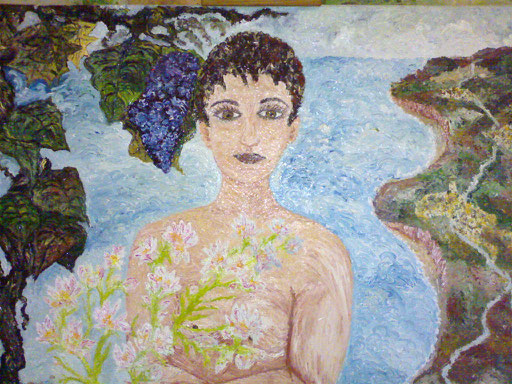

nella foto

ANGELO NUDO

olio su tela 13 x 18

--------------------------------------------------------------------------------------------

VIOLA

Avevamo la stessa età, nove anni, io qualche mese di più.

I nostri genitori erano amici e ci conoscevamo da sempre, ma arrivò un giorno che il grattacielo fatto costruire da mio padre fu finito: noi andammo ad abitare nell’appartamento grande del secondo piano e loro esattamente sotto di noi, al primo piano.

Non andavamo a scuola insieme, perché lei continuò a frequentare le elementari del quartiere dove aveva vissuto fino ad allora, ma ora eravamo vicinissime e la nostra lunga amicizia cominciò a crescere.

Appena più bassa di me ed un poco pingue, come erano quasi tutte le bambine romagnole di quel periodo, figlie della guerra durante la quale i nostri genitori avevano patito la fame che quindi ci nutrivano in abbondanza, Viola era bella.

Il viso di un ovale perfetto, con la carnagione diafana e trasparente delle creature che richiamano affetto, portava magnifici capelli castano scuro lunghi sino alla vita ed oltre, perché non le erano mai stati tagliati.

Sua madre ne andava molto orgogliosa e glieli curava continuamente, tenendoglieli quasi sempre intrecciati come un fascio di giunchi in una treccia grossa e morbida che, partendole dalla base del collo, le scendeva sinuosa, accompagnando con guizzi o lente danze come onde ogni suo movimento.

Era lucido e cangiante, quel fascio di brune alghe marine abbandonate alla corrente e il confronto con la mia corta zazzera rossa, scompigliata e ogni giorno atteggiata ad una nuova autonoma foggia, lo rendeva ancora più muliebre, incorniciante queste tenere gote opalescenti e i grandi occhi verdi.

Come me portava gli occhiali e dello stesso colore avevamo le iridi ma, mentre io ero miope e le mie grosse lenti a fondo di bicchiere infossavano e spegnevano il mio sguardo, rendendolo simile ad una lumaca che si rintanava nel suo guscio, lei era astigmatica e le sue lenti, più sottili e di diversa curvatura, aumentavano a dismisura la grandezza dei suoi occhi lustri, rendendoli come due laghi di montagna nei quali specchiarsi.

Gli abiti che indossava, seppure di foggia casalinga, le cadevano addosso eleganti come fosse sempre vestita a festa ed ogni suo movimento per aggiustarsi la gonna o sollevare il colletto della camicetta, suggeriva un frusciare di sete d’altri tempi, mentre sedeva sul divano di casa che subito si trasformava in una esotica ottomana damascata.

Le lunghe gambe sottili, con i calzini sempre bianchissimi ed attillati, si atteggiavano naturalmente ad una composto e pudico abbandono, lievemente ripiegate sotto di sé, unite tra loro come in un abbraccio malizioso e innocente, mentre io non sapevo trattenermi di allargare le mie, facendo scendere l’ampia gonna a pieghe che odiavo, per nascondere ciò che di una signorina per bene, diceva mia madre, non si doveva vedere.

Viola non correva mai, non sudava mai, a volte giocava con me alla ‘ settimana ‘, disegnando col gesso per terra i quadrati lungo i quali saltellava leggera e precisa, oppure ci lanciavamo la

palla, usando il cancello come rete da volley, senza però raggiungere grandi risultati, perché, mentre io mi affannavo a correre dietro ai suoi lanci bislacchi in ogni direzione per cercare di

rimandargliela indietro, lei il massimo sforzo che compiva era allungare il braccio: se la palla non la raggiungeva come di sua propria volontà, la lasciava correre via, seguendola con uno

sguardo corrucciato, come si sarebbe usato per redarguire un paggio sbadato.

Molto più abile era nel giocare ai ‘ dieci fratelli ‘ lanciando la palla contro il muro una volta , poi due e tre, fino a dieci, eseguendo ogni volta un movimento diverso con le mani o le gambe, o piroettando come una ballerina nel plicèt.

Spesse volte suo fratello Giacomo, coetaneo di mio fratello, coi riccioli biondi scomposti e crudeli bellissimi occhi azzurri, si intrometteva tra noi, rubandoci la palla ed invitandomi a riprendermela, dribblando come fanno i calciatori.

Io mi infuriavo immediatamente e ingaggiavo con lui, così più grande di me, un corpo a corpo dal quale uscivo perdente ogni volta, accompagnata dagli sberleffi di quel maligno viso d’angelo; colpita nel mio amor proprio allora lo sfidavo alla boxe ed incrociavamo i pugni, pur se lui aveva le braccia forti di ragazzo e assai più lunghe delle mie, ma io ero impavida e orgogliosa e tante ne prendevo quante glie ne davo, incurante del dolore che mi faceva sulle spalle, le braccia e lo stomaco e, pur uscendo anche allora sconfitta, riuscivo ad allontanarlo, e a riprendere la palla sequestrata ingiustamente, cosa che lui fingeva di concederci per la sua magnanimità, mentre invece il suo viso era acceso d’ira nel l’impossibilità di riuscire a domarmi e a ridurmi alla ritirata.

Viola allora mi guardava grata e stupita, un poco scandalizzata dal mio osare, ma un luccichio di ammirazione animava i suoi occhi da bambola e io mi sentivo un piccolo fiero soldato, degno di una decorazione al valore.

Nelle giornate di pioggia o di freddo lei, che era cagionevole di salute e soffriva di tossi violente, non poteva uscire, così io scendevo nel suo appartamento, dopo aver fatto i compiti come un fulmine e giocavamo in casa: se c’erano i nostri fratelli o i cugini si giocava a ‘ Monopoli ‘ o a ‘tappo ‘, oppure a briscola e scopa, come ci insegnava la vecchia nonna ormai fusa in un tutt’uno con la sua poltroncina ed il suo scialle dal colore indistinto.

Altrimenti c’era il ‘ Gioco dell’oca ‘ o la ‘ Tombola ‘ed io ero sempre sfortunatissima e mi rabbuiavo alquanto quando perdevo, permalosa all’eccesso anche perché perdevo quasi sempre.

Se però eravamo in casa da sole e la nonna se ne stava sulla poltrona vicino alla finestra, agucchiando e dormicchiando, noi ci rifugiavamo in camera sua e giocavamo a ‘ Babbo e Mamma ‘.

Sul tappeto che fungeva da scendiletto apparecchiavamo una minuscola cucina fatta di piattini e piccolissimi bicchieri di bachelite e lei aveva pure le tazzine di porcellana vera con la teiera e la zuccheriera, con la quale mi serviva un aromatico inesistente tea.

A fianco i nostri bambini, bambolotti vestiti dalle mani esperte di nonna dei ritagli più estrosi e inutili, dormivano o giacevano malati, con la febbre alta tanto da dover chiamare il dottore.

Io ero il ‘ Babbo’ sempre, né mi ricordo di essere stata la ‘ Mamma ‘ mai una volta e tornavo la sera, stanco, dal lavoro trovando la tavola apparecchiata e una profumata cena a rifocillarmi dalle fatiche della lunga giornata di lavoro, quando allora lei mi chiamava affettuosamente ‘ Caro ‘ e io le dicevo ‘ Grazie Tesoro ‘ mentre mi serviva trasparenti e succulente pietanze, accompagnate da mezzo bicchiere di un mai imbottigliato rosso vino generoso.

Se i bimbi poi stavano male, ecco che mi trasformavo nel ‘ Dottore ‘ che con saggia maestria

, dopo aver constatato la gravità di quella malattia, li guarivo con una puntura eseguita alla perfezione mimandola con le dita sul sederino di plastica del malcapitato bambolotto, mentre lei fingeva un terrore e una apprensione degna di una grande attrice.

Alla fine di tutto il trambusto, rigovernati e riposti i piatti della cena ed ogni altra cosa fosse rimasta nel mezzo, ecco giungeva il momento più intimo, quello che io aspettavo con impazienza dall’inizio del gioco: era giunta l’ora di andare a dormire, perché il giorno seguente sarebbe sorto presto e faticoso.

Così ci sdraiavamo l’una accanto all’altra sul tappeto morbido, coprendoci con una copertina di quando lei era neonata, che la madre le aveva regalato per i suoi giochi e lei faceva finta di addormentarsi subito, dopo avermi detto ‘ Buonanotte, Caro!’

Ma io allora la cingevo tra le mie braccia, stringendola a me in silenzio, senza proferire neppure un sospiro e lei si abbandonava al mio abbraccio, con gli occhi chiusi e il viso illuminato come da uno spicchio di luna che sembrava origliasse dalla finestra.

E con la mano leggera e un poco tremante, le accarezzavo la lunga treccia, riempiendomene la mano, affondando il mio viso tra l’incavo del suo collo per respirare l’intimo odore che le saliva dalla pelle delle braccia e delle ascelle, per poi passare a percorrerle il viso con carezze lunghe e leggerissime, mentre con una gamba la imprigionavo e, appoggiandola tra le sue leggermente separate, sentivo il calore delle sue cosce e del sue ventre farmi vibrare ogni fibra.

Poi le percorrevo tutto il corpo, con tocchi setosi e aderenti, soffermandomi sul piccolissimo seno che appena appena stava per spuntare, mentre lei continuava a fingere di dormire, pur tradendosi ogni tanto con sospiri e fremiti…

Ed io non avrei voluto mai staccarmi da lei, ogni volta ascoltando una parte diversa del suo ingenuo infantile corpo abbandonato e desiderando fortemente di esserle dentro con ogni mia parte, con ogni mio respiro, con ogni mio sconosciuto piacere.

Poi la nonna ci chiamava e lei si scuoteva come da un torpore, come da un sonno vero e un po’ imbarazzata, senza guardarmi in faccia, si riassettava i vestiti , rianimava il tono della voce che aveva squillante da soprano e correvamo a fare la merenda, oppure io risalivo nel mio appartamento per la vera cena, tornando il chiassoso ragazzaccio di sempre..

A notte fonda, mentre tutti dormivano e io ascoltavo il ritmico russare di mio padre che soffriva di sinusite e il leggero sospiro allungato di mia madre, dopo aver letto per ore, spegnevo la piccola lampada del mio comodino e mi adagiavo, con l’orsacchiotto stretto al mio infantile petto, risentendo quel profumo e quell’ardore che mi avevano così scaldato il sangue mentre la stringevo a me e mi addormentavo, finalmente stanca, sognando di essere un principe con un bianco destriero che giungeva da paesi remoti e sconosciuti a prostrarsi a quella nera lucida treccia.

LA CONTESSINA

Che fosse migliore di noi non era messo in dubbio da nessuno.

Il padre era un conte che trascorreva la sua vita a Milano, frequentando i salotti bene e il mondo della lirica.

Ogni tanto tornava e lasciava alla moglie, altera, severa e tristissima, un altro frutto del suo prezioso seme, da crescere perché il mondo avesse poi in regalo la prosecuzione della sua altisonante specie.

A loro non faceva mancare nulla se non la sua presenza e il suo amore.

Proprietario di vigneti e terreni che producevano ricche messi, condotte e guidate dal suo fattore, un uomo alto e duro come il legno, aveva adagiato la sua numerosa prole con la moglie e la servitù in una villa alla sommità di una collina ricoperta e circondata da un fitto bosco, dove i suoi fidi potevano cacciare e procurargli le prede a cui lui ambiva quando tornava alla ricca ma rustica magione, ornata e definita da una torretta centrale con gli smerli che si distingueva in ogni parte di tutta l’ ubertosa pianura circostante, tenuta a frutteti e vigneti.

Il giardino era ben curato e fiorito in ogni stagione dell’anno e nelle scuderie ancora un cavallo di rango conduceva una vita d’ozio dorato, ultimo esemplare di una lunga schiatta di cavalcature che per generazioni si erano distinte dalle giumente e dalle carrozze dei mercanti e degli uomini d’affari; cavalli e fattrici ricordati a lungo da tutta la cittadinanza per la loro purezza, estrema eleganza e portamento e per la perizia nel montarli e portarli che l’intera casata sembrava tramandarsi geneticamente.

Le stanze di quella enorme villa, che io non visitai mai per intero, avevano soffitti altissimi, ed in alcune di esse giacevano mobili e immensi lampadari pendenti, accuratamente ricoperti da bianchi panni e tenuti lustri e puliti come fossero di uso quotidiano, mentre il tempo delle feste e della musica risonante lungo le basse colline circostanti e le dolci valli, era finito da un pezzo.

Ricordo una grandissima cucina con un camino di marmo che occupava quasi tutta la lunga parete e vasellami fini, stoviglie decorate con scene di caccia, bicchieri eleganti dal lungo stelo, riposare nelle grandi credenze di noce dalle vetrine scintillanti come accese di luce propria.

La madre della mia amica contessina viveva in quel regno decaduto con una dignità degna di Penelope, dirigendo la servitù come se nulla fosse cambiato dai fasti che erano ormai niente più che un ricordo corale e sempre nei forni cuocevano carni odorose, con verdure fresche di stagione, frutta appena colta dagli alberi e dolci preparati con cura che riempivano l’aria della nostra merenda di una magica atmosfera quando a metà pomeriggio, richiamate dalle passeggiate nel parco o dalle letture nella camera da letto della contessina, ci venivano servite su lini immacolati con posate di lucido argento, frutto del lavoro di quelle semplici e generose fantesche che vezzeggiavano la loro preferita e le sue amiche in visita.

Lei era la primogenita.

Era una mia compagna delle scuole medie.

Aveva un incedere come di giunco flessuoso, nonostante l’alterigia le sostenesse le larghe spalle e le ergesse la testa sopra tutte noi: era alta e forte ma aggraziata, elegante e vivamente volitiva.

Il viso era puro come l’avorio, il naso tagliato netto e affilato, gli zigomi alti traevano a se le labbra sottili ma ben disegnate in un atteggiato sorriso, imparato negli anni dell’infanzia, che non si accompagnava quasi mai a quello degli occhi che, scurissimi e allungati, imprimevano tutta la propria risolutezza e coscienza di sé già a quella giovane età.

I capelli, anche loro molto scuri e lucidi di cosmetici alla seta, emanavano un profumo lieve e penetrante, scendendo come una fitta cortina impenetrabile e immota ben oltre le scapole, a volte scossi da un colpo di quel grazioso capo che imprimeva loro un fremito che li attraversava tutti come un’onda marina ma senza scomporli minimamente.

Le mani erano curate, con dita lunghe e sottili, energiche per gli esercizi al pianoforte che ogni giorno ella eseguiva per volere paterno e non per propria volontà, ma l’attitudine, anche se riluttante, era così evidente che le note fluivano da quelle corde scosse dai piccoli martelletti del grande nero pianoforte a coda del salone come fughe canore di usignoli, finalmente liberati da lunghe prigionie, oppure scuotevano i silenziosi corridoi come galoppi di cavalli in una invisibile quanto eccitante caccia alla volpe.

Io l’ammiravo e sentivo la sua bellezza sovrastarmi e rendermi schiava.

Tutto quello che ella mi comandava, io eseguivo: se richiamata allo studio, inforcata la mia bicicletta e percorrendo a perdifiato diversi chilometri, arrivavo puntuale all’appuntamento, ed insieme sedevamo alla sua scrivania di prezioso legno intarsiato, dove alternavamo i compiti di scuola allo sfogliare di libri assai antichi che parlavano di allevamento di cavalli e ne mostravano tutti i particolari, anche quelli anatomici meno pudici che lei mi indicava con un falso ma ben simulato distacco.

Oppure mi chiedeva gentilmente di aiutarla a raccogliere dei fiori per ornarne la casa ed io, lasciando a lei la scelta ed il taglio, mi prestavo come paniere vivente, incurante delle spine delle rose, facendomi graffiare le braccia come fossi accarezzata dalle sue mani.

A volte mi portava per forre e segreti nascondigli che lei diceva essere di sua esclusiva proprietà e ci sedevamo tra tappeti di viole dal profumo stordente o sotto centenarie querce avvolte da liane di edera, in silenzio, oppure parlando dei nostri progetti futuri.

Scendendo per passaggi scoscesi io sempre la precedevo porgendole la mia mano forte e salda dove, come una bianca colomba che si abbeverasse dopo un lungo volo, ella appoggiava la sua, indugiando nel contatto, con gli occhi frementi che mi scuotevano ovunque io esistessi.

C’era una distanza tra noi che non fu mai colmata in abbracci più intimi o in cameratismo di amanti di cavalli, ma io ero l’unica che aveva imparato a memoria le arie sue preferite dell’Aida e del Rigoletto e a me affidava la sua musica, alla mia voce potente e ancora purissima, avvezza al canto nei lunghi anni della chiesa, così che le sue mani sembrava suonassero direttamente le mie labbra.

La rividi dopo tanti anni, dato che il padre l’aveva voluta con sé a Milano alla fine delle scuole medie, per farle proseguire gli studi in scuole di élite più adatte alla sua viva intelligenza e al suo rango ed ella era diventata una donna bellissima, mentre io ero ormai ingrassata e fiaccata dalle sofferenze e dai parti, ma nei suoi occhi che mi guardavano ardenti, mi rividi fiera e indomita nei miei tredici anni.

Non parlammo molto, lei era di fretta e l’incontro fu del tutto casuale per le vie della nostra cittadina, un giorno in cui era tornata a trovare la madre, ma la sua mano corse come quella colomba, ora mansueta, alla mia mano, accogliendola, come l’avesse aspettata troppo a lungo e finalmente ritrovata, anche se, ahimè, troppo tardi.

Le sue labbra allora sorrisero accompagnate dai suoi occhi accesi di un fuoco inestinguibile e dopo avermi salutato, si voltò alcune volte a guardarmi con una lenta nostalgia mentre io, impietrita dall’emozione, ascoltavo il mio cuore divorare di battiti il mio petto.

Qualche anno dopo la rovina si abbatté sul suo casato: il padre avendo sperperato nel lusso tutto il suo patrimonio, si sparò un colpo di pistola alla tempia.

La villa e i terreni furono contesi dai creditori e seppi che la contessina per vivere insegnava musica ai bambini a Milano.

Ma il suo cavallo nitriva ancora nel nostro sangue, che si mescolò allora e mai si divise, stretto nel ricordo e nell’amore mai pronunciato.

III sezione

IO, ARIANNA

IL PROFESSORE

Frequentare la Prima Liceo per me significava fare ingresso nell’età adulta: i ginnasiali, ospiti di vetuste aule al piano di sotto, erano sempre e solo delle matricole, anche nell’ultimo giorno della quinta ginnasio, in ricordo dei tempi in cui, per passare al liceo vero e proprio, bisognava affrontare e superare un esame assai duro.

Quando giunsi io, l’esame era stato abolito da non molto tempo e noi eravamo ancora considerati come studenti delle medie, solo di un grado superiore.

Passare in prima era un salto di valore, tutto aumentava: il rispetto degli insegnanti, quello dei compagni, sia più grandi che più piccoli, la comodità delle aule, il numero dei professori, la specializzazione e la difficoltà delle materie studiate, l’autostima e l’autodeterminazione di chi ci

arrivava.

Infatti, anche se non c’era più l’esame, alla fine della quinta ginnasio era avvenuta una falcidiata tra i nostri ranghi e diversi dei miei compagni non erano riusciti a oltrepassare quella fatidica soglia.