IO NON SONO

DI QUI

ROMANZO – DIARIO di

ARIANNA AMADUCCI

WLM edizioni

gennaio 2010

antefatto

Lo specchio opaco

Solo attraversando il più intenso dei dolori, la peggiore delle paure, il più profondo sconcerto, la più acuta disillusione, si arriva veramente al fondo di sé, ci

si spoglia di tutte le maschere e si resta nudi come bambini, puliti come coloro che non esistono e che non possiedono niente, puri come chi non ambisce a nulla, nuovi come chi non sente il

desiderio di ricominciare, tranquilli come chi non deve aspettare.

Molte volte ho ripreso da capo la mia vita senza accorgermi che, in effetti, il mutamento che apportavo era solo un cambiarsi d’abito e mi sono accostata alle mie

speranze e ai miei sogni con la certezza che li avrei raggiunti, che ce l’avrei fatta, che sarebbe stata la volta buona.

Ma regolarmente ogni volta mi sono infranta su completi disastri e fallimenti.

Io non so capire gli altri e non so farmi capire dagli altri.

Ho sempre avuto un forte bisogno di conferme dalle persone che mi sono state intorno, necessità di apprezzamenti, di riconoscimenti, come se tutte le mie azioni non

avessero valore in quanto tali, ma solo agli occhi degli altri.

Sono sempre andata incontro alle persone che via via ho conosciuto, sempre affamata del consenso altrui, sempre condizionata dall’attenzione che gli altri erano

disposti a concedermi.

Per questo motivo mi sono trasformata in una persona dal carattere accondiscendente, tranquillo e refrattario ai litigi, ma la mia tensione interiore, la mia

profonda insicurezza, il non vedermi e il non conoscermi se non riflessa negli occhi di qualcun altro, ha finito per rendermi troppo esigente.

La mia totale disponibilità, la mia totale abnegazione in tutto quello che ho affrontato – lavoro, relazioni interpersonali, amicizie, legami sentimentali e sessuali

– diventava così difficile da contraccambiare che, dopo un certo lasso di tempo, ognuno si è allontanato da me, in apparenza non per colpa mia, sempre senza accuse precise, senza litigi: così,

solo per il fatto che ero insostenibile.

Io non so camminare sulle mie gambe, non so stare da sola.

Se non ho una persona alla quale pensare, se non ho qualcuno a cui scrivere poesie, se non ho qualcuno da aspettare, io non mi sento viva.

Oggi io ho rotto i rapporti con il genere umano.

Non chiederò più amore a nessuno. Non mi aspetterò più di essere cercata, compresa, capita, apprezzata, amata, perché io non rappresento nulla di tutto

ciò.

Questo è il mio karma.

Oggi lo vedo chiaramente e lo accetto.

Non desidero più morire. Desidero vivere così, da sola come in effetti sono, facendomi compagnia, senza aspettare niente, senza dare niente.

Così non mi sentirò più incompresa e rifiutata.

Non coinvolgerò più nessuno nella mia vita, non deluderò e non asfissierò più nessuno.

Scruterò nella mia mente, scoprirò quello che c’è dentro.

Capirò quello che sono, quello che faccio e cosa devo aspettarmi dai miei comportamenti.

Se poi qualcuno richiederà qualche cosa da me, se riuscirò, gliela darò: qualche pensiero, qualche illuminazione, affetto e amore fisico per Dana.

Ma non c’è null’altro dentro di me se non la certezza che comunque questo mio essere ha un senso, - anche se non lo vedo e non lo capisco ., e la certezza che la mia

preghiera di protezione per le persone che mi stanno accanto ha un valore, ha un’effettiva necessità, perché io ho la capacità di assorbire il dolore degli altri, ho la capacità di trasmettere

energia positiva.

Questo farò, ma null’altro, per il momento, finché la luce non avrà scostato le cortine del buio che mi avvolge, buio nel quale cerco una certezza.

Avendo elargito tutto sempre a tutti senza ricavarne mai niente di positivo, avendo cercato e offerto tantissimo amore senza mai essere ricambiata e senza che

nessuno si sia sentito amato da me, senza che nessuno sia stato felice grazie a me, ora vedo: quello che devo fare è stare con me, non dare nulla, non chiedere nulla, non aspettarmi nulla da

nessuno, vivere del sole che splende, della pioggia che cade, della terra che produce i suoi frutti, delle parole che mi sgorgano da dentro, del senso di appartenenza a un genere che non capisco

ma del quale occasionalmente faccio parte, aspettando senza desiderarlo l’ultimo giorno della mia vita.

Non devo desiderare più nulla, non devo avere più bisogno di nulla e, come sono veramente riuscita a fare, non devo avere più nulla e più nessuno, affermando

comunque che la mia vita ha un valore.

Sono l’espressione di una legge infinitamente saggia che in me trova un senso e una necessità e per questo semplicemente vivrò, come specchio di una mente sconvolta

che afferma la sua unica verità…

CAPITOLO PRIMO

TUTTO HA INIZIO

Comincio oggi questo mio racconto, nella Chiocciolina, la mia roulotte.

Il 17 aprile 2007 ero qui, a Gabicce Monte, in campeggio, lontana dai miei figli e dalla mia casa.

L’avevo incontrata su un forum telematico. Anzi, lei aveva cercato me.

C’eravamo annusate da lontano.

Era il 19 marzo.

Il giorno dopo, c’era stato il nostro primo colloquio telefonico.

— Siamo sulla stessa barca, facciamo un tratto di mare insieme?

Al telefono la sua voce era un cono: penetrava a fondo nelle mie diramazioni nervose e di lì percorreva tutto il mio corpo, tutto il mio essere.

Devo vederla, avevo pensato.

Più di cento chilometri ci separano: prendo un autobus per la stazione e, appena arrivata, salto sul treno in partenza sui binari.

Un viaggio frenetico verso un incontro già scritto nel nostro futuro.

Io, dietro la locomotiva che spingo: corri, trenino scalcinato, corri, corri verso un amore che mi sta già trafiggendo levene con mille invisibili aghi…

Un presentimento di vita.

Arrivo, finalmente, e scendo dal treno mentre parlo al cellulare con lei, per incontrarci e riconoscerci.

Non ci eravamo scambiate neppure una foto:

un incontro completamente al buio.

Ma....... lei chi è?

Eccola!

No… Non è lei, non è lei. Sì, bella donna, ma..... non è lei.

Dana mi guarda un attimo, poi distoglie lo sguardo da me.

Ecco, penso, non le piaccio proprio…

Un sorriso di circostanza:

— Avrai bisogno di qualcosa…

— Sì, del bagno e ho sete.

Al bar le apro la porta, galante: sono o non sono un gentiluomo? E la faccio passare davanti a me. Il suo sedere mi cattura lo sguardo.

Penso: beh, almeno ha un sedere bellissimo…

Poi in macchina.

Lei guida e parla, non mi guarda mai, ma ogni tanto colgo un guizzo dei suoi occhi che indugiano su di me e poi immediatamente scivolano via.

Il suo odore mi avvolge.

Dolce e naturale, aspro e selvaggio. Penetrante come una lama.

Sento un flusso di vitalità concentrarsi nella mia mano che si posa, senza che io lo decida, sulla sua, intenta a manovrare il cambio.

Un brivido la percorre tutta, la scuote.

Ecco, mi innamoro. Lei si innamora. Tra le nostre dita il nostro cuore fa le capriole.

Dopo neppure un mese sono già vicino a lei, per vivere una storia che la distanza sembrava rendere impossibile.

Una decisione immediata che si è fatta strada nella mia mente.

Neppure un dubbio: andare, partire.

Dana ha una vita piena, da donna sposata che lavora.

Il tempo riservato a me sono solo i ritagli tra un impegno e l’altro.

Poi c’è Elisa, l’amica intima, l’innamorata di Dana che le ha detto che vuole essere solamente un’amica.

Per questo motivo Dana ha cercato e trovato me.

Per questo mi ha amato, perché era orfana del suo amore più grande.

Dopo sei anni Elisa ha preso le distanze da lei e questo l’ha ferita profondamente, come una lama affilata immersa nella sua carne.

La mia presenza nella sua vita, però, ha cambiato Dana.

L’ha liberata in parte dalla catena psicologica che Elisa le stringeva fortemente al collo.

Elisa, di conseguenza, si è sentita sbilanciata e si è sporta per afferrare di nuovo quella sicurezza che aveva scansato, perché soffocata dai sensi di colpa e dalle incerte valutazioni sulla propria vita.

Elisa è una donna complicata e involuta.

Dana così è tornata da lei, docilmente, precipitosamente.

Spaventata ma felice.

— Non ti amo —, mi aveva detto. — Amo lei.

Starei con te solo per il sesso.

Ma io ero già là, con la mia vita tra le mani per lei, con l’offerta più dolce e più forte, più completa, più inutile.

E le ho detto ancora un sì.

CAPITOLO

SECONDO

Buddha malato

- questo capitolo quindi è stato scritto nel 2007 , a gabicce mare dove ero in un campeggio, fuggita dalla mia città e dalla mi famiglia per amore di libertà e di un

donna, dopo di quest seguiranno moltissimi altri capitoli che narreranno tutta la storia id quei due anni.

in quel punto della mai vita ero nel pieno della mia crisi esistenziale, facevo i conti con il mio essere diversa, con le mie visioni di altri mondi e di altre

dimensioni che mi avevano portato ad essere dichiarata pazza e ad essere curata a viva forza e rinchiusa in ospedali e case di cura psichiatriche

in quei tempi avevo da poco iniziato la pratica buddista ed ero in piena rielaborazione del mio vissuto fino a lì

in quei tempi non avevo ancora avuto l'infortunio che ha fatto di me una persona invalida, ma ero già stata dichiarata invalida psichiatrica, avendo alle spalle già

cinque tentativi di suicidio..

che a tutt'oggi sono diventati dieci.. -

Oggi la parola tristezza io la cambio in gratitudine.

Non voglio più essere triste pensando a quello che ho perso, a quello che non ho avuto, a quello che vorrei ma non possiedo più.

Sono pensieri che non portano a niente, che non servono a niente, che non producono niente.

Io non voglio desiderare più nulla e voglio vivere di ciò che mi appartiene in questo momento.

Oggi possiedo un vento caldo che muove le fronde degli alberi creando un suono mistico e intenso.

Oggi sono mie le nuvole che si rincorrono nel cielo e lo rendono suggestivo e cangiante.

Oggi ho il profumo della siepe che dolcemente si insinua nelle mie narici, il ronzare delle api intente alla raccolta e il correre indaffarato delle formiche per i

loro sentieri segreti, il piacere di immergermi in mare abbandonandomi alla frescura sferzante delle onde che mi accoglieranno senza pormi domande.

Oggi ho il cibo e l’acqua per la mia sopravvivenza; ho la mia piccola casa, la mia roulotte Chiocciolina, il mio minuscolo guscio senza pretese; ho la musica che mi

infonde pensieri altrimenti per me sconosciuti.

Oggi non ho nessun dovere, nessun impegno, libera di essere niente e nessuno, di arrendermi all’impermanenza e di sentirne in pieno la dolcezza: perché tutto

finisce, e tutto è eterno nel suo mutevole fluire.

Ho la donna che amo: lei mi parlerà al telefono e forse verrà a trovarmi.

Ho qualche amica che mi vuole bene e forse mi penserà.

Ho la voce per pregare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le gambe per camminare, le braccia e le mani per afferrare le cose.

Ho il tempo, lo spazio, il nulla, il mio pensiero, le mie parole, un libro da leggere, un nuovo gioco da scoprire, un aquilone da far volare nel cielo sopra di

me.

Ora la mia esistenza così insignificante non deve più rincorrere nulla.

Pulsa nelle mie vene e a qualcosa serve: a cosa non so, ma serve.

Sono come un Buddha malato, disperato, rifiutato, sconvolto, anomalo, che afferma con questa vita che a nessuno può essere negato il diritto di

esistere.

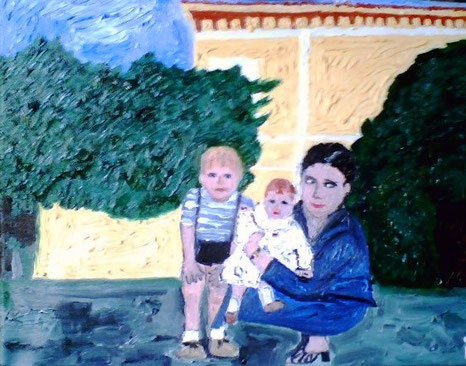

NELLA FOTO LA MIA ROULOTTE, ACQUISTATA CON GLI ARRETRATI DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - 2500 EURO - CHE MI ERANO ARRIVATI AD APRILE DI QUELL'ANNO E PAGATA 1200

EURO

con il reso del denaro acquistai un po' di materiale per la costruzione del giardino intorno, poi vi mostrerò le foto, e per dipingere.

inoltre pagai la retta per tutta l'estate per rimanere in campeggio, il passaggio della roulotte e il trasferiemto della stessa lì, dato che non avevo

un'auto.

mi comprai inoltre una bici nuova..

restai quindi senza denaro e per tutta l'estate vissi con 250 euro al mese..dato che i miei famigliari non mi aiutavano in enssuna maniera, arrabbiati con me per la

decisione di abbandonare le cure psichiatriche che mi facevano solo male, di non rinunciare alla mi vita, alla mia omosessualità e di essermene quindi andata di casa, avendo scelto di vivere come

un barbone, - dicevano loro - in una roulotte...

CAPITOLO TERZO

Magna Mater

Il delirio della mia mente volta e rivolta la mia realtà, le mie possibilità, i miei punti di vista, le mie decisioni, le mie speranze, i miei desideri.

Vorrei pace.

È una parola della quale non conosco più il significato. Non un attimo di silenzio, non un momento di quiete.

Sempre un ricordo molesto, sempre un vecchio o nuovo dolore a risorgere e a sanguinare, sempre un gettare ponti verso un futuro che alla fine si rivela diverso da quello che io avrei desiderato.

Un incessante rivoltarmi dentro me stessa, sopra me stessa, attorno a me stessa.

Il presente non esiste, tradito dal passato, ammaliato e terrorizzato dal futuro.

Ma questa particella di realtà che io impersono, che io sento tanto pesante, cos’è, nel fluire degli eventi cosmici?

A volte mi sento sollevata nel pensare che non è nulla: solo un infinitesimale bagliore nell’immensa tempesta universale.

A volte sento fortemente la predestinazione di un’orma profonda che questa mia essenza infinita imprime nel volgere delle cose.

Il desiderio di morire è un enorme buco nero che sembra risucchiare interamente la mia energia.

Tutti si oppongono a questo mio impulso, ma non capisco: la morte non è pace? La morte non è quiete?

La morte non è ricostituire le energie e poi risorgere con nuove possibilità?

Io morirei affermando ciò in cui credo, morirei nella certezza di ritornare. Morirei per sciogliere questo rovello che mi corrode e mi obnubila.

Sono malata di mente.

Reggo la mia vita con i denti, digrignandoli sino allo spasimo, attaccata a un esile rametto sul bordo di un baratro oscuro che mi chiama e mi capisce, che non mi trova diversa, che mi accoglierebbe con quell’abbraccio, quello di mia madre e quello di mio padre, quello della donna che amo e che non mi ama, che non riesce ad accettarmi.

In questa vita ho concentrato tutto quello che non è accettato: disagio mentale, diversità sessuale, ipersensibilità, obesità, stravaganza, instabilità, autolesionismo, come a voler sfidare tutto e tutti, ma soprattutto me stessa.

Accettare l’inaccettabile, anche il desiderio della morte?

Tutti ne hanno paura, io la chiamo Madre.

Ed è tra quelle braccia che desidero addormentarmi, dato che quelle umane del mio desiderio non sono abbastanza forti per sopportare il mio adagiarmi.

Eppure a quelle braccia di madre ancora non torno, eppure ancora lotto e spero che la mia donna mi accoglierà.

Io sono convinta che, quando sarà il momento, la Magna Mater Morte verrà finalmente da me e mi troverà felice, soddisfatta e orgogliosa di averla saputa attendere serenamente, capace di debellare l’inferno dell’avidità, della stupidità e della collera, rispettando il Buddha malato che porta il mio nome.

Io sono aliena e straniera.

Io vivo per l'amore.

Amore. Potente motore di ricerca, del pensiero e della voce, del linguaggio del corpo.

Una sonda che si instaura nel profondo, giù dove neppure se voglio posso arrivare. Emozione che mi trascina via, che mi esalta, che mi annulla, che mi fa correre o tremare, che mi fa fermare o riprendere.

Mio padrone?

Mio destino?

Mia maledizione?

Mia aspirazione?

Mio compito?

Mia prigione?

Mio desiderio?

Mia necessità?

Amare ed essere riamata, come accade quando due corpi lanciati l’uno verso l’altro impattano e la velocità si somma, come succede quando al buio cerchi qualcosa e la trovi subito, perché sai dov’è, come avviene quando il pensiero nasce nella tua mente e termina in quella di lei…

Mi sveglio che è appena l’alba per ricordare al giorno che lei esiste e che mi aspetta. E il tempo non è più mio, ma suo.

Io mi organizzo, mi inanello, mi inserisco. Io fiorisco, mi moltiplico, germoglio, cresco in lei.

Penso e so di pensare perché lei ascolterà i miei pensieri.

Mi guardo allo specchio, perché so che lei vedrà il mio viso.

Entro in lei per ritrovare me, scopro lei per conoscere me.

Abbraccio lei per avvolgere me.

Amo lei per amare me.

Perché, quando lei non c’era, io ero un vuoto pneumatico, ero un artificio.

Ero una finzione, una ricerca senza esito, un aborto.

Amore. Potente motore di ricerca di me stessa.

Io mi sono trovata ora, che ho trovato te.

Ma quello che vedo intorno a me è solo diversità.

Diversità…

Io non sono uguale a niente, non appartengo a questa terra, non ne ho le regole nel mio DNA.

Sono cresciuta sentendo solo la distanza, l’incomunicabilità.

Io vengo da un altro pianeta.

Dentro di me l’universo fa risuonare la sua voce e io la sento.

Sono note che vibrano nella mente, musica comprensibile.

Ma vengo da un altro pianeta e questo mondo mi sta stretto, non lo concepisco.

Non sono nella lista dei viaggiatori, il mio bagaglio è stato smarrito, le mie parole hanno un altro suono, un altro significato. Io allontano gli abitanti di questo pianeta.

La diversità si vede troppo e fa male.

CAPITOLO

QUARTO

Grida di vita e di

morte e Balena

Quattrocchi

Il mio cuore: pensieri chiusi come un guscio, in una nuvola nera, in una nebbia densa che impastoia le parole.

I gesti si cristallizzano, la mano non si tende, il sorriso non nasce.

La carezza ritorna nella tasca sempre chiusa e quegli occhi che aspettano sono laghi di attesa, profondi e scuri.

Quelle labbra appena sfiorate sono archi tesi senza frecce.

Quel riso che non sgorga dalla gola è l’aborto di tutta la musica dell’universo.

Non saper amare è un buco nero.

Risucchia e inaridisce tutto dentro, prosciuga e indurisce tutto fuori.

Mia madre…

Ricordo la casa dove sono nata.

Avevo tre anni quando l’hanno demolita per costruirvi sopra e per volontà di mio padre, - ahimè -, un orrendo condomino di sette piani, nel quale ancora vivono mia madre e mio fratello con la moglie.

Ma allora la speculazione edilizia era appena cominciata e, invece che una terrificante piaga dell’umanità, sembrava, come sempre accade al sorgere delle cose malvagie, una meravigliosa possibilità di migliorare notevolmente il tenore di vita della gente comune.

Era una casa ottocentesca, a due piani, con la facciata di mattoni a vista, che correva con la lunghezza di due comuni caseggiati lungo una via di Imola appena fuori dalle mura del centro storico.

Ricordo il portone d’ingresso di legno scuro con la volta e l’inferriata alla sommità, come usava allora.

L’androne era lungo e ombroso. A destra correvano le scale per il piano superiore. In fondo c’era un’ampia cucina non troppo luminosa, con il camino in un angolo e una finestra vicino all’acquaio di granito, il tavolo centrale con le sedie impagliate e la credenza laccata color crema coi pomelli di vetro, sull’altra parete.

Vicino alla porta della cucina c’era quella che scendeva in cantina.

Per un scala stretta e ripida si accedeva a uno stanzone di due o tre vani, poco illuminati. Il pavimento era di terra battuta

e le pareti di mattoni ricoperti di un graticcio di piccole e fini canne per mascherare le fioriture del salmastro e dell’umidità.

Nella polvere erano adagiati e abbandonati materiali vari, tra i quali damigiane, bottiglie di vino, cassette da frutta e tutta una popolazione di ombre alle quali io non ho mai attribuito una definitiva appartenenza, ma che erano vive e pulsanti, pur nel sonno della dimenticanza.

Erano creature sottilmente minacciose, anche se parzialmente addomesticate dalla protezione famigliare.

Erano odori e suoni attutiti provenienti dal passato.

Io scendevo di nascosto, col cuore in gola, per prendere bottiglie nelle quali stipare petali di rosa da far macerare nell’acqua con l’aiuto di un ago da calza rubato alla mamma e creare così la mia personale e originalissima «acqua di rose».

Oppure staccavo dalle pareti qualche pezzetto di quel canniccio per poi salire alla finestra del bagno e creare bolle di sapone, diafane e coloratissime, fragili e piene di fantasie, attingendo acqua e detersivo per

i piatti da un bicchiere che mamma mi aveva finalmente preparato, cedendo alle mie estenuanti insistenze.

L’odore della cantina mi avvolgeva come un mantello, quando aprivo la porta, ed era come se mi attirasse e mi respingesse insieme.

Era un odore vinoso e polveroso, acre di muffe e di salnitro, di terra umida e di ferraglia in disfacimento. Era l’odore di qualche topo e del nostro gatto, Giacomino.

Era qualcosa nel quale immergersi un attimo per poi scappare via, con la sensazione di aver vinto una sfida,assaporando nuovamente il profumo dell’aria fresca.

Una sfida che mi affascinava nonostante la paura provata nel lanciarla.

Io avevo un sacro terrore del buio e ho continuato a soffrirne fino all’età di ventitre o ventiquattro anni.

Ma la voce del buio mi chiamava e io mi avvicinavo a lei come attratta dal canto della mia sirena interiore.

Una volta ottenuto quello che cercavo, chiudevo trionfante e ancora allarmata la porta dietro di me e tornavo nella mia casa, quella che non aveva sottofondi oscuri e retroscena paurosi.

Correvo allora con la canna e il bicchiere di saponata alla finestra del bagno, che si trovava nel pianerottolo, tra le due rampe di scale.

Il bagno era stato costruito in un secondo tempo ed era esterno alla casa, adiacente solo con la parete sulla quale era stato ricavato l’ingresso. C’era un piccolo sgabello tra il lavabo e la tazza del water e io lo spostavo sotto l’orlo della finestra usandolo come piedistallo per poter far scendere le bolle e poi guardarle volteggiare lentamente e voluttuosamente verso il basso.

Qualcuna si accendeva di un ultimo sfavillio e poi, come gonfiata dall’espansione interna del suo essere, scoppiava in uno spruzzo di goccioline.

Altre, invece, mollemente adagiate nell’aria che le corteggiava, rubavano dolci e cangianti ricordi di un arcobaleno visto chissà dove e chissà quando e si posavano sulle superfici che al piano sottostante le accoglievano: il terreno, le foglie di una rosa, la ghiaia della corte, il ramo di un arbusto o il fiore dell’aiuola di trifoglio lilla che correva per tutto il giardino.

E dove si posava, esitava un attimo più o meno lungo, decorando l’oggetto che l’aveva accolta della sua lucida meraviglia e poi scoppiava, lasciando l’impronta di sé, che lo rendeva ancora per qualche tempo più vivo e colorato, come se la sua essenza durasse ancora un po’ dopo la sua dissoluzione.

La mia camera da letto era invece al piano superiore, vicina a quella dei miei e di mio fratello.

Quelle stanze io non le ricordo, ma sento ancora la voce dei miei che a letto parlavano tra loro prima di dormire, mentre io ancora non cedevo al sonno, e come un fantasma riecheggia il colore rosa antico di una coperta matrimoniale e il bagliore un poco polveroso di un lampadario di vetro soffiato color giallo scuro e rosa, con foglioline e arzigogoli di metallo.

Nella mia camera c’era un’étagère di legno scuro.

Mi ha accompagnato nei miei spostamenti fino a non so più quale trasloco, per essere poi alla fine sacrificata all’immondizia quando ormai l’età era così avanzata che non era più proponibile alcun tentativo di restauro.

Il nome le dava una pompa che non aveva, dato che era una piccola mensola a tre ripiani, con ciascuna delle spalliere formata da tre listarelle di legno in scala triangolare, ma raccoglieva i miei pochi giocattoli e alcune cianfrusaglie,

i miei tesori.

Così, nella mia accesa fantasia infantile, l'étagère appariva un mobile da re.

Sul lettino a una piazza c’era la cosa che mi piaceva di più della mia camera: la sopracoperta di cotone grosso e un po’ ruvido, con stampati tutti i personaggi della fiaba Bambi di Walt Disney.

Assieme all’allegro cerbiatto, con le belle macchie bianche sul dorso fulvo acceso, c’erano la madre non ancora morta, il coniglietto e le farfalle, nascosti nella vegetazione di un bosco luminoso e fiorito,

del quale io percorrevo col dito i sentieri segreti e rubavo suoni e odori, così che i miei viaggi immaginari trovavano sempre nuovi itinerari fino a che il sonno non mi vinceva e non mi rapiva per i corridoi dei miei sogni.

Una mattina mi svegliai e chiamai la mamma, ma la casa era silenziosa e nessuno mi rispondeva.

La luce filtrava già dalle finestre, il giorno era sorto da un pezzo, ma nessuno rispondeva al mio richiamo, che diventò un pianto e poi un singhiozzo che mi stringeva così forte la gola e il petto da impedirmi di respirare.

Un senso di abbandono, gelido e spaventoso, invase ogni cellula del mio piccolo corpo.

Avevo due anni circa, come poi confermò mia madre nel risalire a questo ricordo.

Il tempo che trascorse finché lei, Renza, non giunse al mio richiamo mi sembrò e mi sembra ancora, rammentandolo, così vivido e presente come se lo stessi vivendo in questo momento, infinito e intollerabile.

Poi risuonò la sua voce che mi ammoniva dalle scale di smettere di piangere e la sua presenza austera, della quale sentivo un assoluto bisogno, finalmente mi sottrasse alla morsa della mia infinita paura.

Piangevo molto da piccola.

I seri problemi di salute dei primissimi mesi si protrassero fin quasi al primo anno di età, insieme alla penosa incertezza sulla mia sopravvivenza, e la gastroenterite che mi minava la salute mi provocava acute sofferenze.

Nelle foto di quando avevo sei mesi si vede una piccola ranocchia – e pensare che appena nata pesavo quattro chili e duecentocinquanta grammi! – con i capelli rasati a zero, un odioso vestitino di trine bianco e un’aria triste e sofferente, contrastante con il sorriso smagliante ma freddo di mio fratello, di cinque anni più grande di me e l’aria da azdora affaccendata ed efficiente di mia madre. L’azdora era nelle campagne romagnole la moglie del fattore o del mezzadro, che gestiva il pollaio e l’orto, custodiva la chiave della dispensa ed esercitava il comando sui figli e spesso anche sul marito.

Era l’anima rustica e affaccendata delle nostre campagne, dove non si buttava via niente, dove la terra era generosa e l’estro del contadino molto scaltro nel ricavarne il massimo profitto.

Erano donne in carne, tornite ma non grasse, dal sorriso fiero e orgoglioso, indurite e rese asciutte dall’ambiente aspro in cui vivevano che prosperava grazie alla loro ingegnosa operosità.

Tale sembrava mia madre a trent’anni, quando mi mise al mondo.

Io ricordo perfettamente la mia nascita, come la rivivessi ora.

Lo stanzone della sala parto era gremita dalle sue grida, che cercava di soffocare ma che le squarciavano il petto, contro ogni sua volontà. Infermieri e medici biancovestiti si affaccendavano attorno a lei, cercando ogni nuovo o antico rimedio per farmi uscire da quello stretto canale di carne che mi stringeva come una morsa, al quale io mi aggrappavo e mi contorcevo con tutta la mia inconscia disperazione.

A nulla servì ogni tentativo e allora ecco la maschera con l’etere togliere la coscienza alla stremata partoriente ed il coltello, il bisturi affilato, incidere il suo ventre rigonfio e maturo come ad estrarre il nocciolo da una pesca.

La tagliarono da sotto lo sterno fino al pube ed ella ebbe il ricordo di me impresso nella sua carne come un marchio a fuoco, fatto per la vita.

Così mani estranee mi trassero da quella culla che era diventata quasi una bara, cianotica, anossica, morente, ma ancora viva.

Eppure non respiravo.

Allora l'ostetrica si fece portare una bacinella di acqua molto ed una di acqua gelata e mi immerse ripetutamente d'alluna all'altra, sculacciandomi vigorosamente la schiena, in modo che lo shock termico e le scossa mi obbligassero a contrarre i polmoni e ad emettere quel primo assolutamente insostituibile respiro.

Io so che non sapevo che fare, che soffrivo che avevo paura, ma che, si, respirai, ruggii tutto il mio dolore, il terrore, il mio sollievo e il mio ego, fino a liberare ogni intoppo nei miei polmoni, nel naso e nella bocca, superando ogni ostacolo interiore solo per la volontà di esistere, di vincere quella stretta che mi voleva condurre nel regno dal quale io volevo uscire, il grembo della morte.

E vissi, vissi , vissi.

Ma lei, la mamma mia, colei che mi aveva voluta e tenuta dentro si sé per quei lunghi nove mesi; lei, dopo che fu ricucita come un grossolano sacco di iuta ormai vuoto e riportata ancora addormentata nel lettino della degenza, lei, fu trovata in un lago di sangue, ormai abbandonata all’oblio, alla fine, da mia zia, che, vedendola sbiancare innaturalmente, sollevò il lenzuolo e la coperta posta pietosamente, ma invano, a riscaldarla.

Lottò tre giorni tra la vita e la morte, ma mio nonno faceva il barelliere proprio in quell’ospedale, che da fuori sembrava più una antica villa patrizia, con scalone semicircolare ad attorniare ai due lati l’ingresso immerso nel verde e donava spesso il suo sangue in cambio di cibo e carne da portare a casa alla già numerosa nidiata affamata che aspettava il suo ritorno, accontentandosi per se stesso di un quarto di vino rosso, grosso e corposo.

Quella volta egli fece dono delle sue vene alla carne della sua carne e il rubicondo suo sorriso vinse dentro le membra esauste della sua giovane figlia, strappandola ad un amaro destino, riportandola a coloro che la stavano aspettando, tra tutti io.

Mi misero nome Arianna, battezzandomi in fretta e furia, così come in fretta diedero i sacramenti di morte a mia madre, non sapendo quanto tempo ci restasse da vivere, e mi adagiarono tra le braccia di un’altra puerpera, che aveva dato alla luce il giorno prima un bel bambino, sano e bello.

Lei era una donna forte di Romagna e aveva tanto latte anche per me: io, nonostante non riconoscessi l’odore di quella pelle estranea né la voce, mi avvinghiai al suo seno turgido di fluido vitale e lasciai che si placasse, suggendo con energia, la fame che da tante ore mi torturava, sentendo il liquido caldo entrare nella mia bocca, lievemente salato, e scendere nel mio stomaco ormai rattrappito: latte materno caldo e vivificatore, grato di sapore e di consistenza, giusto per me.

Per tre giorni bevvi di quel nettare, ignorando l’agonia della mia vera madre e saziandomi di quell’abbondanza generosa e offerta con amore, da una madre in affitto, dolce donna dal grande cuore genitore.

Finalmente i medici decisero che Renza, ripresasi abbastanza e fuori dalla sua agonia di morte, fosse pronta ad attaccarmi al suo seno ed io provai per la prima volta il suo abbraccio, il suo calore, riconobbi il suo odore: mia madre.

Ma quanto dolore ancora nel suo povero corpo martoriato e nella sua mente sconvolta dalla paura e dalla sofferenza!

Le sue braccia erano rigide e non aveva sorrisi per me, poiché a stento ancora tratteneva la vita tra i denti, e il suo latte, anche se abbondante, si era guastato e mi ammalò gravemente.

Cominciò così la mia lenta agonia, uno stillicidio durato sei mesi, perché ogni goccia di quel latte amaro rivoltava le mie viscere con dolori acuti e strazianti: perdevo peso e piangevo, giorno e notte.

A sei mesi pesavo come il giorno della mia nascita, quattro chili e duecento grammi, ed ero una piccola triste, inconsolabile, insopportabile figlia.

Solo l’intervento provvidenziale e ormai insperato del farmacista con un rimedio antiquato come l’acqua seconda di calce, mi salvò la vita.

Mio padre sacramentava che avevano speso inutilmente un sacco di soldi per farmi visitare da tutti i dottori e i luminari di Imola: come poteva un rimedio così semplice e poco costoso rivelarsi efficace?

Ma mia madre insistette, tanto le avevano ormai provate tutte e la rovina ai rovinati non fa paura.

Infatti il farmacista mise in acqua della calce viva, poi la scolò e la rimise di nuovo in acqua: dopo un certo tempo di posa me la diedero da bere, disinfettando così il mio intestino malato.

Da allora ripresi a crescere di peso, ed ebbi salva la vita, ma ormai il danno nel mio piccolo cuore era fatto: continuavo a piangere, dato che il meccanismo per attirare l’attenzione di mia madre e ottenere le sue cure, era quello.

Il mio pianto continuo aveva stancato incredibilmente i miei poveri genitori, che non potevano neppure dormire. Infatti mio padre, che essendo ragioniere doveva recarsi in ufficio e stare attento a quello che faceva, perché allora i conti si facevano a mente, finì per trasferirsi a dormire in un’altra stanza.

Mia madre si ritrovò ad affrontare la sua debolezza fisica e la mia, un altro bimbo, che pur essendo molto tranquillo comunque era pur sempre un impegno notevole, e tutta la casa da mandare avanti.

Mio padre per aiutarla le comprò la prima lavatrice, semiautomatica, che però risolveva solo in parte i problemi da affrontare.

A volte mia zia Teresina si prendeva cura di me, anzi spesso, dato che abitava col marito nella «casina», una dependance che sorgeva nel nostro vasto cortile. Ma era in attesa del suo primo figlio, che sarebbe nato dieci mesi dopo di me, quindi più di tanto non poteva fare.

Mi cantava le canzoncine.

Mi piaceva quella della Bella Fantina, e gliela chiedevo continuamente. Lei mi stringeva al seno prosperoso e me la cantava con la sua voce viva e un poco stonata.

Mi appoggiavo al suo respiro caldo e mi sentivo felice…

Ma non era mia madre.

Mia madre era una donna severa e poco incline ai gesti d’affetto.

Nata dopo cinque fratelli, mia nonna, quando vide che era giunta una femmina, in preda ad oscuri presagi di sofferenze e difficoltà, fuori di senno per la preoccupazione ed il parto, avrebbe voluto buttarla nel canale e così porre fine a quella piccola vita innocente, già gravata di dolorose pesantissime responsabilità, appena venuta al mondo.

I presagi di nonna non si dimostrarono errati e Renza, che aveva un carattere forte ed indipendente, venne piegata a suon di busse e di privazioni ad una vita di piccola schiava, per aiutare la madre, perennemente incinta, a crescere i fratelli giunti dopo di lei, che le volevano stare sempre in braccio, anche se quasi pesavano più di lei: in tutto mia nonna diede la vita a tredici figli, di cui due morirono in tenerissima età.

Non patirono mai la fame più nera, neppure in tempo di guerra, quando Renza, che aveva dodici anni, gestì da sola un piccolo negozio di alimentari, col quale salvò la famiglia, perché gli annonari, i controllori delle schede delle merci che entravano e uscivano, tutte contrassegnate da bollini per evitare il mercato nero, chiudevano un occhio se mancava qualche chilo di zucchero o di farina, sapendo che dodici figli erano tanti da sfamare.

Ma il clima in casa era duro.

Tenere in riga tutti quei figlioli era una gran fatica per il nonno, che solo con i nipoti si mostrò dolce e affettuoso: con i figli, urla e cinghiate.

La nonna poi era una querula rompiscatole, sempre incinta e sempre a lagnarsi di tutto, poveretta.

E pure i fratelli di mia madre volevano fare le veci del padre nei suoi confronti e quindi lei crebbe vessata su tutti i fronti.

Non le fu permesso di andare a scuola, cosa che lei desiderava tantissimo, essendo dotata di viva intelligenza e desiderio di sapere ed emancipazione, mentre vedeva i fratelli maggiori studiare per diventare maestri.

Fu fermata alla prima elementare, nonostante il suo continuo ribellarsi, tutto il giorno stava con i piccoli in collo e il bucato da fare.

Non si lamentava del duro lavoro, ma la domenica, ella voleva uscire a passeggio tra i portici del centro dell’antico borgo, dandosi un velo di cipria e una lacrima di rossetto, come facevano le sue amiche che venivano da famiglie più agiate e aperte, però ad ogni passo, doveva nascondersi dietro una colonna o la nicchia di un porta perché le amiche, che facevano buona guardia, l’avvertivano del passaggio di uno o dell’altro dei fratelli suoi controllori, che l’avrebbero ricondotta a casa e di nuovo rinchiusa, dopo una razione di cinghiate.

Erano offese e violenze che lei incassava senza battere ciglio, senza dare loro la benché minima soddisfazione, poi, fuggiva di nuovo di casa alla prima occasione, a volte, mentre dopo pranzo si faceva la siesta pomeridiana, calandosi dal balcone.

Furono colpi che le insegnarono così la supremazia maschilista e il suo duro destino di donna, nata per lavorare senza riposo e riprodurre figli, come animali.

Ma Renza era una persona orgogliosa e molto vitale.

Mise su una corazza di tutto rispetto, e proseguì la sua vita a onta di coloro che la osteggiavano.

Era bella e vivace, senza sapere di esserlo, fiera come una puledra indomita, ma trovò chi le mise il morso e la piegò al compito di donna, moglie e madre.

Dopo la sbandata delle truppe italiane dell’otto settembre, tutta la famiglia si rifugiò in una grotta naturale nascosta tra colline lussuriose di vegetazione spontanea, dividendo fame e promiscuità con altre famiglie lì radunatesi per scampare alla ritirata dei tedeschi che risalivano la penisola italiana seminando morte e distruzione ovunque passassero.

Proprio lì Renza incontrò mio padre, che nello stesso luogo, abbandonata la divisa militare, si era nascosto con la sorella più giovane.

Si innamorarono, anche se lui, ragioniere e universitario, la trattava con sufficienza, perché ella era un fiore selvatico, nato tra le spine.

Appena tornò la pace, mia madre riuscì a vincere le resistenze del suo fidanzato, partorite dalle sue fissazioni mortifere, -dato che era convinto sarebbe morto a 49 anni come entrambi i suoi genitori e come poi accadde effettivamente di lui e quindi non voleva lasciare orfani - e si sposarono un mercoledì di giugno, la mattina alle sei, vestiti con gli abiti migliori ma senza pompa magna e senza pranzo nuziale, partendo poi immediatamente per un viaggio di nozze sul Lago di Garda, meraviglioso per lei che non aveva visto altro che il piccolo borgo dei suoi natali.

Di quel viaggio resta ancora un dagherrotipo in bianco e nero che mostra il suo fine e bel viso incorniciato da un foulard per proteggersi dal vento di poppa della barchetta che li portava a fare il giro del lago, accanto a lui, alto e distinto, con la folta capigliatura scura spettinata dall’aria frizzante di quella indimenticabile giornata di sole.

Essi erano vestiti alla moda degli anni cinquanta, lei con la gonna a ruota ed una semplice camicetta, lui con pantaloni sportivi ed un gilè di lana a scacchi e stavano a farsi fotografare a fianco della campanella per gli avvisi e gli allarmi.

Da quel giorno, Renza passò da una prigionia violenta ed ignorante, ad una più fine e apparentemente rispettosa, ma costretta alla sudditanza psicologica da quell’uomo tanto maggiore di lei per ceto ed autostima, che le incuteva, insieme ad un ardente amore e passione, anche tanta soggezione.

Andarono ad abitare nella casa avita dei genitori di mio padre, appunto quella bellissima una bellissima costruzione con un rigoglioso giardino interno ornato di palmizi, stile coloniale, che però andava lentamente sgretolandosi e disfacendosi.

Dopo due anni di matrimonio nacque mio fratello Angelo, anche lui con taglio cesareo, un bellissimo bambino biondo con gli occhi azzurri, calmo e riflessivo, intelligentissimo e portato per le arti matematiche e la fisica, un figlio perfetto, che fu la loro gioia, che non diede loro nessun problema, crescendo sereno e fecondo di sogni e speranze.

Per questo mio padre si legò a lui di un affetto morboso, cercando di dargli tutto ciò che a lui era mancato dopo la morte prematura dei suoi genitori, diventando così geloso di quel figlio unico nel suo genere, amato ed adorato da tutti, e fu sempre più apprensivo nei suoi confronti, rasentando la patologia.

Fu per questo che Renza, pensando che un altro figlio avrebbe portato aria nuova in casa, e avrebbe allentato la pressione sul primo allentando questo legame soffocante per tutti e tre, tanto fece e tanto insistette, che alla fine convinse mio padre a farla concepire.

Così, io venni procreata come un intervento curativo, non per un effettivo desiderio di me..

Mia madre mi narra sempre che, quando lei si ribellava alla ferrea disciplina impostale, sua madre si lamentava aspramente e le augurava di ritrovarsi poi in età adulta con una figlia ugualmente ribelle, che le avrebbe fatto provare quello che lei stava provando in quel momento.

La «maledizione» di nonna si era avverata puntualmente: io fui la spina nel fianco di mia madre,

La mia testa di riccioli rosso rame vagava indomita e velocissima in ogni angolo della casa e ogni oggetto era un fantastico gioco: la pentola e il suo coperchio una sonora batteria, una sedia sdraiata per terra con un cordino attaccato ed in mano un fuscello per frustino, era il mio cavallo Furia, col quale galoppavo sfrenatamente per le pianure estese della cucina dai muri ingrigiti dal fumo del camino.

Una grande scatola vuota era il mio vascello sul quale solcare le tempeste dei sette mari fino ed oltre le Colonne d’Ercole; due pezzi di legno legati insieme a croce erano Excalibur, brandita con coraggiosa arroganza per uccidere spaventosi draghi o malvagi maghi e salvare avvenenti principesse e poveri orfani.

Un tappeto sul quale mi sedevo afferrandomi saldamente alle nappe, era il magico strumento di volo per librarmi sulle dorate e ondulate dune di un remoto deserto africano, guardando in basso le fila dei cammellieri snodarsi, chiusi nei loro mantelli blu e recarmi così alla mia oasi gravida di palmizi dai dolcissimi datteri tra i quali risuonava una cristallina e perpetua fonte di acqua purissima che celava l’ingresso alla mia grotta segreta, dove custodivo, per poi distribuirlo ai poveri che incontravo lungo il cammino, un favoloso e inesauribile tesoro sfavillante di pietre preziose dai colori e le forme del mio adorato caleidoscopio.

Tutta la grande casa risuonava delle mie grida, dei miei canti, imparati alla scuola materna ed eseguiti perfettamente con una potente e intonatissima voce bianca.

E quando mia madre si lagnava di me con mio padre, cioè sempre, lui le rispondeva: «L’hai voluta? Adesso goditela!».

E lo diceva nel nostro bel dialetto colorito, lui che era figlio di maestri e parlava solo l’italiano, proprio per sottolineare la nemesi della realtà oggettiva.

Una nemesi che si era materializzata nella mia testa di capelli rosso rame, colore che mia madre odiava, fino al punto di tenermi rasata a zero per diverso tempo, nella speranza che scurissero. - Cosa che si avverò solo in età adulta, quando, se avessi avuto il mio gradevole colore originale, mi sarei risparmiata tempo e denaro dalla parrucchiera.-

Fu così che fui strappata dal seno caldo e accogliente della mia balia, che mi riscaldava e mi saziava facendomi addormentare serenamente e consegnata al seno colmo di quel latte avvelenato che mi contorceva le viscere, abbandonandomi ad un dolore incomprensibile senza abbracci confortanti.

Il mio pianto era continuo e una volta mia madre mi prese sulle ginocchia e mi sculacciò di santa ragione. Io avevo all’incirca un anno e lo ricordo sicuramente, ma questo racconto è fiorito più volte sulle labbra di lei con una specie di trionfo, come a sancire una vittoria e non invece una sua sconfitta, dato che io non avevo nessuna colpa del fatto di piangere e di stare male ed ero troppo piccola per essere educata a sculaccioni, soprattutto per superare un problema del genere.

Ma allora la pedagogia era quella, e l’indole di mia madre l’assecondava.

Quando fui un po’ cresciuta (avevo ormai tre o quattro anni), poiché la mia abitudine di piangere persisteva, lei inventò un ottimo sistema per farmi smettere.

Facendo leva sul mio spiccato orgoglio e sulla mia permalosità molto accentuata, quando per strada qualche conoscente, incontrandoci, mi rivolgeva dei complimenti, sottolineando quanto fossi bella – cosa che forse era vera o forse no, dato che per lei bella non ero di sicuro – lei rispondeva sempre:

— Sarà pure una bella bambina, ma piange

sempre!

Fu così che io smisi di piangere. Anche se sicuramente significava fare del male a me stessa.

Mio fratello invece, che io adoravo, se ne stava quieto e silenzioso a studiare la sua amata matematica e a smontare radio, ricavandone valvole, diodi e strani congegni che poi ricuciva col piccolo saldatore a piombo che gli era stato regalato.

Io lo scrutavo, senza che lui se ne accorgesse, dallo spiraglio della porta socchiusa e mi sembrava un potente mago alla ricerca della pietra filosofale.

La sua quiete e riflessività risaltava sulla mia vivacità da ragazzaccio e mia madre, che aveva sognato una dolce bambina da vestire di trine e pizzi che lei stessa era abilissima a confezionare, si trovava un figliolo maschio perfetto, sempre pulito e in ordine al quale non rivolgere mai il benché minimo rimprovero perché non ne aveva bisogno, che quindi adorava e ammirava sconfinatamente, e una figlia femmina che sembrava uno scugnizzo di Napoli, sempre con le mani sporche di terra o chissà cos’altro ed i delicati golfini dai colori pastello che mi faceva con tanta pazienza, tutti sfigurati da macchie d’erba o di fuliggine e polline di fiori.

Così erano eterni rimbrotti e sgridate e a volte sculaccioni, che lei mi impartiva con la sacrosanta intenzione di insegnarmi a diventare l’ educata e leggiadra fanciulla che avrei dovuto essere, lasciando nel mio animo sensibilissimo un amaro convincimento che ella non mi amasse affatto, che anzi mi disprezzasse, che non mi volesse accanto a sé, convincimento sottolineato e reso più saldo dal suo essere asciutto, senza baci né abbracci, che da bambina non aveva ricevuto mai, e dal fatto che non mi rivolgesse complimenti e vezzeggiativi, che io proprio non le ispiravo

Fu così che il forte disagio, la grande estraneità al comune essere che era già stampato in me dalla mia concezione, si sviluppò ogni giorno di più verso un futuro complesso e doloroso.

Il dolore è un abitante subdolo del tuo corpo, silenzioso, discreto, tanto che spesso non ti accorgi neppure di lui; ma non paga l’affitto.

Abita ogni tua stanza, si allarga mano a mano che ti allarghi tu, cresce un centimetro se tu sali di un centimetro e ti fa da contrappeso.

Io mi abituai presto al suo passo felpato e ad appoggiarmi a lui, cercando un equilibrio che non trovavo da nessun’altra parte.

Lui era sempre presente e mi porgeva, con il suo sorriso mesto, sempre qualcosa a cui pensare, qualcosa di cui scrivere, qualcosa da cercare o da cambiare.

Non so quando lui sia diventato il padrone della mia casa, quando anche l’ultima cambiale sia scaduta non pagata e lui si sia impossessato di tutti i miei averi, so solo che mi ha lasciato la possibilità di continuare ad abitare dove avevo sempre vissuto, ad usare le vettovaglie che mi avevano fornito, le risorse che mi erano state donate.

Cominciai allora ad irrobustirmi e così presero il via altre torture.

Avevo appetito, ma mi si centellinavano le razioni di cibo.

Mio fratello mangiava come un cavallo, ma era magro e stava crescendo. Quindi il suo piatto era sempre colmo.

Io guardavo la mia piccola porzione e soppesavo tutto nel mio cuore.

Meno cibo mi veniva concesso, meno amore ricevevo. Per me era così.

Stavo per morire a causa del cibo e questo il mio corpo non l’aveva dimenticato.

Cibo uguale vita uguale amore.

Mi alzavo la notte spinta dalla voglia di mangiare, ma il frigo era tenuto appositamente vuoto.

Io divoravo qualsiasi cosa, anche la crosta avanzata del parmigiano. Non potevo dormire con quel vuoto dentro.

Ero molto miope dalla nascita e, non vedendoci bene, incespicavo spesso, cadevo e mi facevo male.

Ma non venivo consolata da mia madre: anzi, ella mi sgridava perché non avevo fatto attenzione.

Fu la mia maestra delle elementari che si accorse che non vedevo bene. Così l’oculista mi prescrisse gli occhiali.

Occhiali pesanti, dalla montatura scura, con la lente che faceva cerchi e rimpiccioliva i miei occhi verdazzurro.

I compagni di gioco mi chiamavano «Balena Quattrocchi».

Io li picchiavo forte e loro mi prendevano in giro sempre di più.

Così correvo in camera mia a leggere.

Non piangevo, no, non piangevo quasi più. Fuggivo con la fantasia. Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Spinarella, Zanna Bianca, Piccole donne, Pattini d’argento, Il corsaro nero, I viaggi di Gulliver, Moby Dick, Senza famiglia, Oliver Twist, Il piccolo principe, Il giardino segreto, erano la mia vendetta, erano la mia pelle, erano il mio orizzonte e alle tre di notte ancora la luce sul comodino brillava nel silenzio della casa.

Io, la mano premuta sull’occhio troppo stanco, leggevo con l’altro, che ancora mi seguiva e vagavo lontano dalla prigione del mio cuore solitario.

---------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO

QUINTO

Don Emidio

Il mio mostro…

Oggi sono l’abbandono

La voce aspra della tua coscienza

Il buco del tuo calzino

Il dente cariato che cerchi di dimenticare ma che subdolo lavora di nascosto

Oggi sono un tumore celato nella speranza Una breccia nel sorriso di un sistema perfetto

L’afonia in un coro angelico

Oggi sono il sasso che galleggia

Il fiore che alimenta un brulichio di insetti schifosi

Oggi io sono l’amore che divora

La calura che toglie le forze

Il miasma asfissiante da cui corre lontano chi ho amato e chi amo

Oggi nego di esistere e di morire

Oggi vivo per una stupida causalità che mi vuole matrice del mio stesso infinito dolore. Che mi trasforma in un vuoto silenzioso, in un palcoscenico deserto su cui è

calato il sipario

Don Emidio

Done, così lo chiamavamo tutti.

Era il parroco più amato dai bambini.

Tutti gli correvamo incontro come al richiamo del flauto magico.

Era alto e dal bel viso solenne. La lunga tonaca nera ne snelliva la figura pingue. Sembrava non finire mai.

Ci tendeva le braccia come Gesù: sinite parvulos…

E noi volavamo tra quelle braccia.

La sua voce tuonava dal pulpito.

Fine parlatore e pensatore, ammaliava. Le sue omelie erano racconti che ti penetravano nel cuore.

Egli parlava a ognuno di noi in prima persona.

Ma sembrava che guardasse solo me. Amasse solo me. Vedesse solo me.

La parrocchia era la mia casa.

Lì si trovavano attività, svaghi, giochi, canti, studio, qualcuno che mi ascoltava, qualcuno che mi parlava, qualcuno a cui importava di me.

Tutti i pomeriggi dai sei agli undici anni io li ho passati in parrocchia.

Il catechismo, poi il ping pong, il bigliardo, il bigliardino.

Era il paese dei balocchi.

C’era sempre qualcuno che passava di lì con cui giocare, parlare o anche litigare.

Le favole di quel dio erano stupende.

Io studiavo e ricordavo ogni cosa. I nomi, i volti…

La chiesa era ben tenuta e riscaldata d’inverno, adorna della statua della Madonna che schiacciava il serpente, del grande quadro di San Lorenzo martire sulla

graticola, delle candele accese, dell’altare con il tabernacolo sfavillante d’oro, di lini bianchissimi e di gigli.

Ovunque aleggiava l’odore buono dell’incenso.

Mi perdevo tra le navate, fra le panche di legno con le targhette dei defunti ai quali erano state dedicate, fra i libretti delle preghiere distribuiti ognuno al

loro posto.

Done suonava la pianola od organetto: non conosco il vero nome di quello strumento dai cento suoni diversi, che aveva un motore ma non le canne e che lui adoperava

con maestria, senza bisogno di uno spartito.

Io avevo una voce che incantava: forte, pura, intonata e altissima.

Una voce bianca, la principale del coro.

Se fossi stata un maschio, il ruolo di chierichetto mi sarebbe calzato a pennello.

Li invidiavo tantissimo, i chierichetti. Le loro tonache bianche fino a terra. I ricami di filo dorato. Le pianete, i calici, le ampolle. L’acqua e il vino, simboli

di vita eterna. Peccato non poter diventare prete…

le monache invece quasi le detestavo.

La domenica pomeriggio, alle due e mezzo, si andava al cinema nel Cineteatro dietro la chiesa:.

Filmoni mitici che ci trasportavano fra i ghiacci dell’Alaska o in mezzo ai flutti degli oceani, sulla luna o all’inferno, nell’antica Roma o nella Parigi

ottocentesca, nel gelo innevato di Mosca o nelle praterie sconfinate del Far West.

Viaggiavamo ovunque, a piedi, a cavallo, vedevamo tutto, scoprivamo tutto.

Per una settimana intera rivivevo dentro di me il film visto in attesa del prossimo.

Cosa avrei vissuto?

Dove sarei stata?

La sala era sempre gremita e si entrava con le liquirizie, le brustoline, i lupini.

E poi c’era l’Operetta, che si metteva in scena ogni anno, sempre nel Cineteatro: noi bambini guidati da lui e una serie di ragazzi grandi che curavano tutta la

messa in scena.

Con i costumi e gli scenari, con l’orchestra vera che suonava nella sua fossa.

Le prove duravano tutto l’inverno. Il sabato

pomeriggio dopo il catechismo e ancora il mercoledì.

Io ero nel coro. Non sapevo assolutamente recitare e non ho mai ottenuto ruoli da protagonista.

Solo qualche impacciata comparsa.

Ma nel coro ero la colonna.

Dopo la prima prova già sapevo a memoria quasi tutte le parole.

E lui ci insegnava cantando con noi.

Niente da leggere, né da studiare.

Ma io mi facevo dare il libretto e me lo leggevo avidamente.

Alla seconda prova lo sapevo già a memoria.

Le rappresentazioni venivano replicate due

o tre volte.

L’eccitazione era altissima.

E gli applausi, scroscianti.

Le caramelle gettate sul palco a noi che ci inchinavamo davanti al pubblico.

Tutta quella festa per noi, attorno a noi.

Solo ai miei sembrava non interessare per niente.

Mi sa che non vennero mai a vedermi. Io non lo ricordo. Anzi, mia madre mi zittiva quando in casa intonavo a gran voce i cori e le parti soliste di canto per

allenarmi.

Così uscivo fuori e andavo a cantare dove non davo fastidio a nessuno…

Ma Done non era una persona pulita.

La tonaca si rivelava, a un occhio attento, lisa in molti punti e l’odore che emanava era vagamente rancido.

I capelli neri, lustri di brillantina, sicuramente non erano lavati troppo spesso. E l’odore che si

percepiva dentro le stanze private dei preti e delle loro perpetue era forte, quasi opprimente.

Loro erano sepolcri imbiancati.

Non ricordo quando lo fece la prima volta. So che lo fece molte volte. Moltissime.

E io pensavo: sì, sì, sono qui.

La sua era una violenza sottile. Proprio perché entrava in me nel nome di Dio e dell’amore.

Le sue mani erano dappertutto in me. La sua voce era dovunque.

Il suo respiro era l’aria che respiravo.

Si fermava lì, non fece mai altro che toccarmi. Ma anche se avesse fatto tutto quanto era in suo potere, non sarebbe stato diverso…

Lui succhiava il mio sangue…

Lui beveva la mia vita…

Lui rubava la mia luce…

Durante le confessioni, Done, chiuso nel confessionale, mi chiedeva sempre se mi fossi toccata e cos’altro avessi fatto, se avessi toccato qualcuno dei miei

amichetti o dei miei cuginetti.

Anzi, fu lui a insegnarmi come procurarmi piacere da sola o con altri.

Fu lui a spiegarmi come nascevano i bambini,

non mia madre o mio padre, e lo fece che io avevo sei o sette anni.

Col viso appoggiato contro la grata, la voce bassa ed emozionata, gli raccontavo le mie prime avventure erotiche con i miei coetanei, cosa avevo fatto

e quante volte, cosa avevo provato io e cosa avevano provato i bambini che giocavano con me a quei giochi carnali.

Lui mi faceva domande molto specifiche, anatomiche e io rispondevo con precisione.

Sentivo il suo desiderio passare attraverso i buchi della grata.

Sentivo i suoi occhi forare il buio.

Sentivo una mano malvagia che si impossessava di me.

Da allora, il piacere e il dolore si sono mescolati dentro di me. Per sempre.

Lì, alla mensa di quel pane amaro e guasto, ho imparato cosa vale la mia vita.

Piacere e dolore.

I miei scoprirono tutto, tramite la confessione della mia amica Sandra, che viveva quello che stavo vivendo io, come penso tutte le altre bambine della

parrocchia.

I genitori di Sandra erano i migliori amici dei miei genitori, e vivevano nell’appartamento sotto di noi.

Ma non fecero niente.

Ci fu solo un po’ di tensione.

A me non chiesero nulla.

Seppi tutto da lei, i loro discorsi e la loro decisione di non agire in nessuna maniera.

A me, nessuno rivolse una parola. Confermando così quello che mi era stato insegnato e cioè che la mia vita valeva solo come piacere e dolore.

Continuammo a frequentare la chiesa.

Avevo undici anni. Lui non mi molestò più.

Poi mio padre morì.

E un anno dopo mi allontanai dalla parrocchia e dalla religione cattolica.

Troppi conti non tornavano nella mia mente.

Troppo presto la mia innocenza è stata profanata da mani scaturite dall’ombra.

Mi chiedo quanta forza io possegga veramente per vivere con questa ferita dentro.

Per riuscire a continuare ad amare, nonostante questo.

Per avere il coraggio di guardare questo. Ora. Qui.

Ho cinquantatre anni.

Ma sono ancora quella bambina abbandonata e violata.

Sono una piccola geisha venduta per paura. È un miracolo che io sia viva.

Che io non faccia la prostituta.

Che io non sia un’assassina.

Che io non sia pervertita o pedofila.

Che io non sia completamente folle, ma solo tanto, tanto. Senza arrivare fino in fondo.

Oggi penso che lui ha sbagliato, così come hanno sbagliato i miei genitori. Che non è stata colpa mia.

Che io sono altro, molto altro.

Non so se riuscirò a dare un altro valore alla mia vita.

Lo faccio con il pensiero, ma i binari segnati a fuoco dentro di me, nel profondo, dove la mente non ha dominio, sono quelli.

So però che il mio prossimo amore non sarà dolore, ma solo piacere.

Altrimenti sarò io ad andarmene.

A chiudere la porta per prima e ad affermare che io non merito tutto quel dolore.

E questo l’ho fatto già, l’altro giorno, quando ho chiuso definitivamente la mia storia con Dana.

--------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO

SESTO

La perdita

La perdita…

È come strapparsi qualcosa da dentro.

Ore, voci, discorsi, attese, abitudini, ritmi, certezze.

Un orologio interno che all’improvviso cessa

di scandire i momenti e lascia vuoti assordanti.

Parossismo di sostituzioni, cambiamenti, spostamenti.

Traslochi durante i quali vanno smarrite cose che erano lì da troppo tempo, da sempre.

Costruzioni credute immortali che crollano travolte da soffi immani e rivelano orizzonti fino ad allora sconosciuti.

Poi ci si guarda dentro e non si riconosce ciò che si vede, lo si rifiuta.

Si desidera solo spasmodicamente ciò che era, ciò che non c’è più.

Ci si chiede allora, nell’attimo della fine, di visualizzare l’ultimo battito, cristallizzare l’ultimo respiro, registrare l’ultima parola.

Ma è troppo tardi.

Indietro non è permesso tornare, mai.

Ci si illude, ma si va avanti per inerzia, aggrappandosi a quei residui di abitudine che ancora tenacemente persistono dentro di noi.

Non ci si arrende all’evidenza: si rimuove, si dimentica, si seppellisce e non si ricorda.

Ma dentro di noi la perdita continua a lavorare, a scavare.

Stalattiti e stalagmiti crescono fantastiche e oscure, creano un nuovo sé: una persona che non riconosceremo, ma che porterà avanti la nostra vita.

Mentre una bambina rimasta sospesa nel tempo piange silenziosamente su quella tomba ancora calda, gli anni passeranno, invano.

Mio padre…

Era affascinante come un divo del cinema.

Alto e snello, elegante con qualsiasi cosa indossasse, anche col pigiama, ma di una bellezza discreta, trattenuta, riservata.

I capelli neri erano folti e robustissimi. Vivevano di vita propria e io questo l’ho ereditato da lui. Li portava alla Rodolfo Valentino, tirati da parte con la brillantina, e ne doveva

usare parecchia perché la loro indole ribelle era restia a piegarsi.

Quando si asciugava i capelli in bagno col phon, io andavo sempre a guardarlo, perché

alla fine dell’operazione gli stavano dritti ed

era come se avesse una criniera leonina intensamente scura.

D’estate però se li tagliava a spazzola, perché amava molto nuotare.

Il suo sorriso era spontaneo ma leggero e un poco triste, le labbra sottili e ben disegnate, il mento piccolo con la fossetta.

Gli occhi scurissimi e lucidi erano acuti e malinconici.

Tutta la sua persona era attraente ma

qualcosa in lui lo rendeva degno di rispetto, fino a incutere soggezione.

Era come se mettesse sempre una certa distanza tra se stesso e gli altri, anche se era sempre cordiale e gentile, misurato e ben educato.

Quando rimase orfano di entrambi i genitori, andò a vivere con la sorella più piccola da uno zio paterno.

Aveva diciotto anni e suo padre e sua madre se ne andarono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, portati via tutti e due da un tumore ed avevano entrambi, nel giorno della loro

scomparsa, 49 anni.

Dopo il diploma in ragioneria frequentò per tre anni la facoltà di Economia e commercio a Bologna, ma la guerra interruppe i suoi studi e gli impedì di conseguire la

laurea.

Fu arruolato, naturalmente, ma non andò mai al fronte; lui si definiva un imboscato: sicuramente lo aiutò il fatto che suo padre fosse stato un gerarca fascista.

Per l’intera durata del conflitto rimase a Napoli, a sbrigare scartoffie al Castel dell'Ovo.

Dopo l’armistizio del 8 settembre, abbandonò la divisa e venne a «sfollare», come si diceva allora dalle parti nostre, sulle colline vicine a casa, in una serie di grotte naturali, dove

rimase per diversi mesi fino alla Liberazione.

Lì conobbe mia madre. Si sposarono poco tempo dopo la fine della guerra.

Lavorò tutta la vita come impiegato di concetto per il comune della nostra città.

Era ordinato e molto preciso, addirittura pignolo, pulito e metodico, abitudinario. Tornava dal lavoro e sebbene avesse molti amici di gioventù che lo ricercavano assiduamente, non andava

al bar o a passeggio per il centro o la piazza ma, riposti l’abito scuro impiegatizio e la cravatta, indossate la vestaglia da camera e le pantofole, si sedeva sulla sua poltrona e si dedicava

alla vita famigliare.

Con gli amici usciva insieme a mia madre, dato che erano tutte coppie sposate e a turno si trovavano nei rispettivi alloggi per i loro raduni. Ma a casa nostra non veniva mai

nessuno.

Amava il comfort e le comodità casalinghe. Quando, dopo tanti sacrifici, riuscì a costruire il condominio che ancora porta il suo nome sulla vecchia casa di famiglia e finalmente ci

trasferimmo nel comodo appartamento con riscaldamento e doppi servizi di cui uno con vasca da bagno, realizzò uno dei più grandi sogni della sua vita.

Era «ammalato di mattone», come si dice da noi e investì l’intero suo patrimonio in quel progetto, diventando talmente parsimonioso da privarsi praticamente di tutto. E tenendo a stecchetto

anche noi.

Non che ci sia mai mancato niente, anzi: il cibo (sorvolando sul problema della mia pinguedine) era sempre di prima qualità e abbondante, ma certamente lo spreco non era nei suoi

geni.

Era comunque assai goloso. A colazione versava nove cucchiaini di zucchero nella tazzona di latte e caffè, che consumava in cucina prima di uscire per il lavoro, inzuppandoci il pane

avanzato il giorno prima, che era ancora più buono.

E la domenica mattina si entrava insieme nella sua pasticceria preferita ad acquistare un cabaret di paste per festeggiare il giorno di riposo: le sceglievamo io e lui, con complice

allegria, indicando con il dito oltre la limpida vetrina, una dopo l'altra, quelle di nostra scelta e scambiandoci occhiate di cameratismo...

Ma questo solo dopo che il palazzo fu terminato e pagato. Prima di ciò il dolce domenicale consisteva in una generosa porzione di crema pasticcera che mia madre

cucinava di buon’ora in modo che si raffreddasse, a volte nella variante «zuppa inglese» o con l’aggiunta di fragole e panna nel mese di maggio.

Era talmente squisito il piacere che lui attingeva dai dolci e l’importanza che attribuiva a questi riti famigliari, di compenso nel giorno del riposo, di gratificazione e riconoscimento

per tutto l’impegno profuso, che io tuttora vivo le medesime sensazioni e per tutta la vita ho cercato nei dolciumi quello che avevo perso e che man mano perdevo.

Un cioccolatino, per me, è stata è e saràuna carezza di mio padre.

Amava anche le innovazioni tecnologiche.

Fu tra i primi nella nostra città ad acquistare il televisore, che all’epoca offriva un unico canale ed era un ingombrante cassone metallico verniciato di verde scuro, poggiato su di un

alto trespolo a quattro gambe.

La lavatrice e il frigorifero io me li ricordo

da sempre, con la scritta REX dorata e a forma di corona che luccicava sulla superficie laccata di bianco.

Quando avevo otto anni acquistò la sua prima automobile.

Era una Fiat seicento, di colore azzurrino,

con le portiere che si aprivano controvento. Veniva da Torino ed era stata usata pochi mesi da un operaio della fabbrica costruttrice, per cui acquistarla costava molto di meno. Era molto

fiero della sua auto e metteva sempre anche un po’ di benzina super, oltre a quella normale che le sarebbe bastata sicuramente, tanto per darle tutto quello che pensava si meritasse. La teneva

pulita e in perfetto ordine. E non le fece mai il più piccolo scortico o bozzetto.

La domenica, poi, era il giorno della gita in macchina. Caricata tutta la famiglia, con il cestino delle vivande che mia madre preparava il giorno prima sfornellando in cucina tutto il

pomeriggio, ci portava a visitare i luoghi non troppo lontani della nostra terra.

San Marino, Gradara, Pomposa, Gabicce, Milano Marittima, la pineta di Pinarella.

Molto spesso andavamo al mare anche d’inverno, a camminare sulla battigia e a raccogliere conchiglie.

D’estate ci recavamo sul monte Fumaiolo o a Camaldoli, nelle antiche e fresche foreste, per sfuggire un po’ all’afa della pianura.

I picnic erano allegri e i piatti che mia madre preparava erano apprezzati da tutti gli ospiti.

Io ero felice.

La libertà di correre e giocare tra i prati o in riva al mare mi galvanizzava, e non mi fermavo un attimo.

Sia che avessi altri bambini con cui giocare, i miei cugini per esempio, oppure che fossi da sola.

Amavo guardare fuori dal finestrino i campi e le colline che si snodavano al nostro passaggio.

Mi perdevo oltre l’infinito che si apriva al mio sguardo abituato al piccolo orizzonte che mi offriva il cortile dietro casa.

In riva al mare mi protendevo verso l’ignoto.

In viaggio cantavamo sempre delle canzoni,

io e il babbo, oppure con i cugini, a volte con mio fratello.

Erano canzoncine ingenue e ripetitive oppure

erano i motivi in voga quando lui era giovane e durante ogni gita le ripercorrevamo con scrupolo fino allo sfinimento degli altri ospiti.

Ce n’era una, poi, La pecora nel bosco, che si poteva cantare all’infinito, perché non aveva una conclusione e ci perdevamo in questo gioco innocente, in barba a chi protestava stanco delle

nostre voci insistenti.

A volte, si tornava a notte fonda e io mi

sdraiavo, finalmente zittita, sul sedile posteriore e guardavo il cielo.

La luna seguiva ostinatamente il nostro viaggio. Sembrava proprio che non volesse

lasciarci e che ci proteggesse, illuminando la strada verso casa con la sua luce intima e discreta.

La luna e la ferma mano del babbo che teneva il volante, silenzioso e tranquillo, erano la certezza del ritorno a casa, la certezza della continuità.

Io gli piacevo, perché ero molto diversa da lui, che era taciturno.

Mio padre amava il mio instancabile chiacchiericcio.

Io sapevo l’ora del suo ritorno dall’ufficio, come un cagnolino fedele e lo aspettavo all’ingresso della stradina, dove parcheggiava la sua automobile, per salutarlo

ed abbracciarlo.

Lui non rifuggiva il contatto fisico, anzi, mi cercava sempre con il suo braccio o

con la mano.

Non mi dava molti baci, solo prima di

andare a letto.

Ma le sue carezze erano leggere e rassicuranti, il suo cingermi le spalle e attirarmi a sé, contro la sua anca, mi rincuorava.

La sera, dopo cena, sedevamo davanti alla tv per guardare i programmi.

Nella sala da pranzo c’erano due grandi poltrone a grosse righe verde scuro e chiaro con alti schienali e braccioli imbottiti, che mamma aveva rivestito di copertine di cotone grosso e

lucido color rosa antico, perché non si sciupassero.

Una era per lei, l’altra, quella di sinistra, per il babbo.

Lei non sempre si fermava per godere della televisione, assillata dall’esigenza di tenere la casa in ordine e perfettamente pulita come piaceva a loro. Inoltre dedicava molto

tempo alla cucina e ai lavori a maglia e all’uncinetto, confezionando golf e pullover, borse e pantofole, centrini e tende non solo per noi ma anche per i parenti e i

conoscenti.

Ma per me e il babbo, l’appuntamento serale era sacro.

Io sedevo su seggiolina di legno ricavata adattando il mio seggiolone dell’infanzia, al quale erano state segate le gambe e tolto il tavolino pieghevole. Erano tempi, quelli, in cui non si

gettava nulla e tutto veniva giustamente riciclato, adattato.

La mettevo lì, sulla sinistra, vicino alle lunghe gambe del babbo, che lui teneva compostamente accavallate, quasi a sfiorarle, in modo tale da potermi appoggiare a lui.

Guardavamo il telegiornale, che mi annoiava molto, perché in parte non lo comprendevo e in parte era davvero tetro:

ma lo sopportavo con malcelata impazienza,

pregustando il seguito dello spettacolo. Infatti, poi, avrebbero mandato in onda Carosello, una trasmissione molto famosa, interamente composta di reclame pubblicitarie.

Non c’era sera che io non la guardassi e

sapevo a memoria tutte le canzoncine, le filastrocche e le frasette stupide e accattivanti degli articoli pubblicizzati.

Era un incanto e una giostra, anche se in bianco e nero. Ma durava dieci minuti.

Purtroppo, quando c’era la scuola, finito Carosello bisognava andare tutti a nanna - lo dicevano anche alla tv con uno slogan reiterato che era entrato nelle bocche di tutti - e io a

malincuore andavo a letto,

anche se poi non dormivo subito, ma leggevo fino a tardi.

D’estate invece o il sabato, potevo stare alzata e guardare il programma della prima serata.

Studio Uno e le gemelle Kessler, con le loro lunghe gambe eleganti che al babbo - e a me - piacevano tanto; il mingherlino e bizzarro Don Lurio, che si esibiva in

balletti moderni, per allora… Raffaele Pisu, Walter Chiari, Mina, Alberto Lupo, Delia Scala, Gino Bramieri, che raccontava barzellette; Alighiero Noschese, con le sue

imitazioni.

La neotelevisione che era ancora intelligente e piaceva a tutti.

Ascoltavo i commenti del babbo e mi sembravano giusti, a volte geniali. Mi sembrava che desse le parole ai miei pensieri.

Poi c’era la boxe. Nonostante l’ora tarda, papà mi permetteva di guardare gli incontri del sabato sera, anche se mamma brontolava che non era uno spettacolo da bambine.

Benvenuti, Griffith, Muhammad Ali. Lui si infervorava e mi spiegava le particolarità tecniche dei colpi e dei diversi stili.

Ammiravamo la forza e la potenza, il coraggio e la resistenza, l’abnegazione.

Egli mi raccontava la storia di quegli uomini che si guadagnavano da vivere dando e prendendo pugni.

Io sentivo il loro sudore e il loro sangue su di me.

E quando il nostro campione per caso perdeva eravamo molto tristi, ma lodavamo lo stesso lo sforzo e l’impegno che lui ci aveva messo e ci chiedevamo quanto male

gli avesse fatto quel pugno che lo aveva mandato al tappeto.

Pensa, babbo, quanto ti sarebbe piaciuto adesso il pugilato in tv, a colori, con il ralenti e il replay…

A novembre del 1965 papà fu colto da forti coliche renali scatenate dall’accumulo di renella. Fu ricoverato d’urgenza, con nostro grande sgomento, ma lo dimisero presto, con una prognosi

falsamente rassicurante… A marzo era spacciato.

Mia madre ottenne per lui un posto letto all’ospedale universitario di Parma e gli rimase accanto fino all’ultimo giorno.

Io e mio fratello fummo sistemati presso due zie diverse.

Nessuno mi disse che papà stava morendo.

Durante quell’estate ebbi le mie prime mestruazioni.

Sapevo cosa mi stava accadendo, perché mio padre durante l’inverno, vedendo che il momento si stava avvicinando, mi aveva parlato e mi aveva preparato all’evento, ma io non trovai il

coraggio di chiedere degli assorbenti a mia zia.

Nascosi così le mutandine sporche nel fondo del mio cassetto. Un giorno, quando rincasai dopo il mare, la zia mi redarguì aspramente davanti a mio fratello e ai miei cugini. Seguendo il

cattivo odore che emanava, aveva scoperto il mio segreto.

Quel giorno provai la più intensa vergogna della mia vita, non riuscendo neppure a piangere.

Mi rintanai in un angolo, scura in volto e rimasi per molto tempo nascosta, in preda a un senso di disperata solitudine.

Una volta durante quei mesi che mi sembrarono lunghissimi, assillati dalle mie continue richieste, mi portarono a trovare mio padre in ospedale.

Fu la mia zia prediletta ad accompagnarmi. Io ero allegra e ciarliera, felice di rivedere il mio babbo in una città rinomata come Parma.

Arrivati in ospedale, dopo aver percorso lugnhi corridoi bianchi che emanavano un forte odore di disinfettante e medicinali, arrivammo alla sua camera.

Lui era molto pallido, seduto sul letto. Magro da fare spavento.

Invece mia madre, sembrava stesse benissimo, mentre poi si seppe che era gonfia dal tanto stare seduta di una sedia al suo capezzale, giorno e notte.

Mi aspettavo un sacco di feste dal mio babbo, ero sicura che mi avrebbe parlato per tutto il tempo.

Invece non fece altro che scherzare con mia zia.

Mi rivolse a malapena la parola. E io ci rimasi molto male.

Solo ora posso capire quanto il suo cuore si stringesse al vedermi, al sapere che stava per morire e mi avrebbe dovuto lasciare, ma allora di certo non o potevo immaginare.

In agosto lo riportarono nella nostra città. Io rientrai dal mare e fui sistemata dalla solita zia. Lo andavo a trovare spesso. Però ancora non avevo capito che stava morendo. Domenica 28

agosto gli chiesi se voleva fare la comunione con me e lui, contrariamente la suo solito, - che quello era un motivo di dissidio tra noi, dato che sempre io gli chiedevo di venire a messa con me

ma lui si rifiutava dicendo che amava dio, ma non i preti, - quel giorno mi rispose di sì.

Così il cappellano della casa di cura ci comunicò entrambi e pregammo insieme. Ma lui era debolissimo.

Fu l’ultima volta che lo vidi.

Si spense alle sei del mattino seguente.

Io mi alzai quel giorno, in preda ad una tristezza che mi soffocava la gola.

Mi sedetti sul letto e poi rimasi lì, con le gambe penzoloni, stranita.

Fu allora che sentii mia zia e mio cugino parlottare, ma subito non capii cosa stessero dicendo.

L’allora mi diressi in cucina dove loro stavano facendo colazione: l'atmosfera era tesa e le loro espressioni erano strane.

Mi diressi con lo sguardo verso mia zia, interrogandola con gli occhi.

Lei mi cinse le spalle con un braccio e mi disse che il babbo stava molto male.

Mio cugino, che era più piccolo di me, allora sbottò:

Ma non mi avevi detto che era morto??

Così lo seppi.

Il pomeriggio mia zia mi accompagnò in un negozio a comprare una gonna blu con un golfino del medesimo colore per il funerale,

spiegando che avevo appena perso mio padre.

Il commesso mormorò:

— Poverina…

Io mi sentivo come galleggiare.

Al funerale c’era tantissima gente. Pioveva. Corone di fiori, mazzi e cuscini, una lunga fila di persone dal viso triste, alcuni piangevano.

Rividi mia madre e mio fratello.

Lei mi appoggiò un braccio sulla spalla ma non disse una parola.

Mio fratello sembrava una statua di

sale.

Loro non piangevano e io neppure.

Quando calarono la bara scura a lucida nell’apertura posteriore della tomba di famiglia, io pensai che sicuramente c’erano dei ragni, di cui avevo il terrore, e tanto buio, che altrettanto

temevo.

E mi misi a piangere.

Non ricordo chi mi strinse una mano sulla spalla.

Ma non fu mia madre. Lei era annientata. Pensai che mio padre sarebbe stato lì per sempre, al buio e con i ragni.

Tornammo a casa, dopo mesi.

Ora so che lui era il cuore della nostra casa e della mia infanzia.

La nostra famiglia era finita. Sepolta con lui, al buio e con i ragni.

La perdita…

CAPITOLO

SETTIMO

Le formiche

La sofferenza del mondo chiusa dentro il mio cuore.

Spinge e tira. Graffia.

Pesa come il peccato originale.

È scomoda come un vestito troppo stretto, fa male come un sasso in una scarpa: insistente, non la puoi dimenticare.

È un sottofondo.

Ti ruba la tua felicità.

La vedi negli occhi dell’amico, del cane abbandonato.

Dell’ammalato, del bambino denutrito, del soldato in guerra.

Del gabbiano annegato nel petrolio.

Del bosco che brucia.